编者语:传统的“不可能三角”是“等边三角形”,本文建立“不等边三角形”的模型,分析得出不论是汇率自由浮动,还是处于固定和自由浮动的中间状态,由于资本流动的量级相对最高,必然需要对资本流动进行一定的管理,不然不能实现最优均衡。敬请阅读。文/孙国峰(中国人民银行金融研究所所长);李文喆(中国人民银行)

一.引言

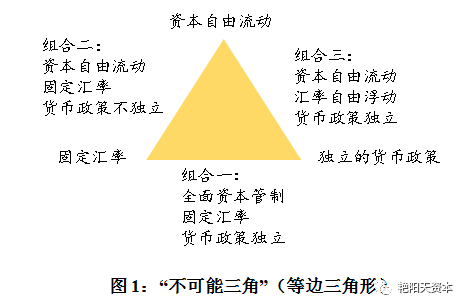

“不可能三角”(Impossible Trinity, Inconsistent Trinity,又称三元悖论,Trilemma)是开放条件下内外部政策选择的重要分析框架。根据这一理论,各经济体货币当局[本文中“货币当局”与“中央银行”通用。]在资本自由流动、固定汇率和独立的货币政策三个目标之间必须要有所取舍,最多只能同时满足两个目标,而放弃另外一个目标。在此基础上的扩展不可能三角理论(易纲和汤弦,2001)则认为货币当局可以在三者之间做出一定比例的选择。不论是不可能三角,还是扩展的不可能三角,传统理论描述的“不可能三角”都是一个等边三角形,即资本流动、汇率制度和货币政策独立性三者是同一个量级,这样如果资本自由流动,汇率浮动可以有效隔离外部冲击,保证实现独立货币政策。例如,当一经济体出现资本流入时,其货币汇率升值,相当于本经济体货币的价格提高,从而抑制了投资者对该货币的需求,因此不会发生持续的资本流入,该经济体货币当局就有条件维持与其他国家不同的利率政策,即体现了货币政策的独立性。

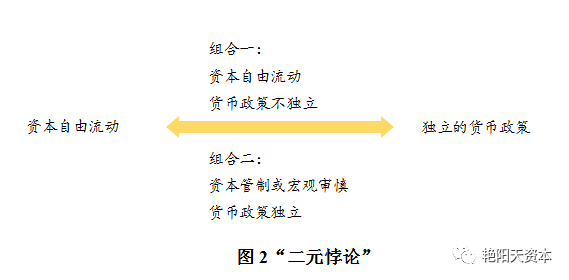

但2008年国际金融危机以来,发达经济体央行量化宽松货币政策投放了大量过剩流动性,这些流动性没有全部进入实体经济,其中相当一部分在全球金融市场进行套利,使得全球资本流动规模非常大,而且资金流向经常会出现急剧变化。这导致了不可能三角中资本流动的量级增大、重要性提升,而汇率制度和货币政策独立性的量级则相对下降,意味着“等边三角形”向“不等边三角形”转化。换言之,在当前国际资本流动规模日益增大的背景下,汇率自由浮动不足以抑制资本流动,因此也不足以保证独立的货币政策。极端情形下,汇率制度甚至从三角形中消失,“不可能三角”和“三元悖论”退化为“二元悖论”。在这样的背景下,孙国峰 (2010)在国内外率先提出:“不可能三角形是不可能的两点,所以只能通过资本管制实现独立的货币政策,如果资本自由流动或者近似于自由流动的话,实现独立货币政策的难度就会加大”。Rey (2013)随后也在美联储Jackson Hole会议上提出了“二元悖论”(Dilemma),即货币当局只能在资本自由流动和独立货币政策之间二选一。

为了应对影响越来越大的全球跨境资本流动,包括国际货币基金组织(IMF)在内的国际金融组织和各经济体货币当局都进行了理论和实践探索,有的还调整了一贯的政策立场。如国际货币基金组织在2010年后就改变了以往对资本管制的反对态度,认为若一经济体运行在潜在产出附近、货币币值未低估、储备较为充足,且资本流动出现了暂时性的波动,则资本管制可以和宏观经济调整、宏观审慎政策等一起成为政策选项之一(见The Economist (2011)、Ostry et al. (2011)等)。一些新兴经济体增强了资本管制的力度,部分新兴经济体探索对跨境资本流动的宏观审慎管理,中国则针对跨境资本流动探索实施系统性的宏观审慎管理,既包括针对市场主体顺周期加杠杆行为的宏观审慎管理,也包括针对市场主体过度投机行为的宏观审慎管理,总体看取得了较好的效果。采取这些措施的内在逻辑是,由于资本流动的量级高,必然需要对资本流动进行宏观审慎管理,不然不能实现最优均衡。

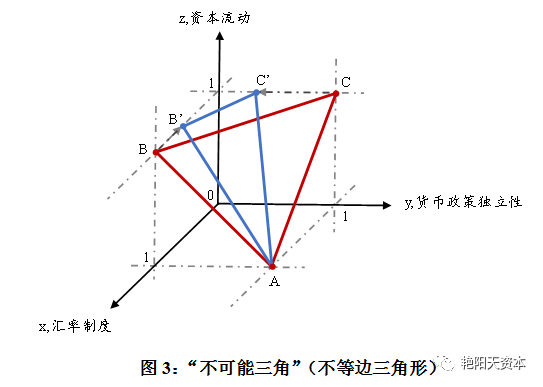

本文在回顾相关文献的基础上,首次提出“不等边不可能三角形”。在资本流动、汇率制度、货币政策独立三者中,资本流动具有更高重要性。“不等边不可能三角形”是指这种情况下资本自由流动的顶点或者全面资本管制的顶点组成的三角形。若货币当局选择全面的资本管制,则可以同时实现固定汇率和货币政策独立;若货币当局选择资本自由流动,则只能实现汇率的相对稳定和货币政策的相对独立,即汇率完全自由浮动也不能保证货币政策的独立性,或者货币政策完全不独立也不能保证汇率固定。“等边不可能三角形”和“二元悖论”都是“不等边不可能三角形”的特殊情况。我们还建立了中央银行政策设计的理论模型,并推导出了不同汇率制度下针对跨境资本流动的最优宏观审慎管理水平以及最优的货币政策国际协调水平,可作为跨境资本流动宏观审慎管理和货币政策国际协调的理论基础。基于本文模型和近年来的实践经验,我们提出了“宏观审慎管理+汇率灵活性+货币政策国际协调”的新宏观金融政策框架(New Macro-Financial Policy Framework, “New MFPF”)。本文后续如下安排,第二部分是文献综述,系统梳理与“不可能三角”有关的学术思想演化轨迹,第三部分提出“不等边不可能三角形”,第四部分回顾近年来几个比较有代表性的实施了自由浮动汇率制度,但仍失去货币政策独立性的案例,第五部分是理论模型,第六部分总结中国人民银行实施跨境资本流动宏观审慎管理、提高汇率灵活性和加强货币政策国际协调的实践,第七部分是结论。

二.文献综述

一般认为“不可能三角”的主要思想由Mundell (1963)和Fleming (1962)提出,但Mundell和Fleming并未明确将其称为“不可能三角”或“三元悖论”。实际上早在1953年,弗里德曼即在其著作《Essays in Positive Economics》(Friedman 1953)中阐明,如果一国实施固定汇率,其通胀水平将受到其他经济体影响,从而失去货币政策独立性,实质上提出了“不可能三角”的思想。而在弗里德曼和施瓦茨1963年出版的《美国货币史》(Friedman and Schwartz 1963)一书中,也多次说明了在金本位货币体制下,实际相当于固定汇率的金本位是如何影响各国的通胀水平的,正是由于固定汇率下一些经济体受到大国货币政策的影响,无法有效应对经济危机,西方主要国家先后在上世纪20-30年代脱离了金本位。

Calvo, Leiderman, and Reinhart (1993)研究了拉丁美洲90年代的跨境资本流动,认为这段时间拉丁美洲出现的资本大进大出,一方面是受这些国家自身基本面因素的影响,如经济和政治改革等,但另一方面也受到外部因素(External factors)的影响,如美国的经济衰退和长时期的国际低利率环境,Calvo, Leiderman, and Reinhart (1996)进一步指出全球资本市场融合和投资的国际化是外部因素的背后原因,后者还特地指出即使是自由浮动的汇率制度也不能完全隔绝外部冲击的影响,波动性较大的资本流动可能使实际汇率在短时间内大幅升值,从而损伤战略经济部门的竞争力,更可能对稳态的经济造成影响。Fernandez-Arias (1996)在上述两文的基础上,进一步将资本流动的影响因素划分为内部的推动因素(push factors)和外部的拉动因素(pull factors),奠定了之后资本流动的研究框架。

Obstfeld and Taylor (1997)正式将Mundell (1963)和(Fleming 1962)的主要思想提炼为宏观经济政策的三元悖论(Macroeconomic policy trilemma)和不可能三角(Inconsistent trinity),即政策制订者只能在完全自由的跨境资本流动、固定汇率、以国内经济为导向的独立货币政策三者中选其二,此后这一术语为各界广泛接受。Obstfeld, Shambaugh, and Taylor (2005)对1870年后的历史数据进行了计量检验,发现在这130多年的历史中,“不可能三角”总体成立,采用固定汇率制的国家其利率与核心国家的利率相关性更强,即货币政策的独立性更弱。

易纲和汤弦 (2001)引入了三角坐标系,将“不可能三角”形象化为等边三角形,并将其坐标化。汇率制度、货币政策独立和资本流动均在[0,1]区间取值。“不可能三角”坐标化后就可以作为政府目标函数求解的约束条件(三者之和等于2)引入模型。易纲和汤弦 (2001)把“不可能三角”进一步发展成为扩展不可能三角,提出处于浮动和固定之间的汇率制度可能诱发金融危机,金融体系将向完全浮动或完全固定这两个“角点解”演化。

“不可能三角”的理论框架并非没有受到挑战,挑战者还包括Obstfeld本人。如Obstfeld and Rogoff (1995)建立的模型就说明了一国降息后增加全球货币供应量、提升全球消费需求的机制。Obstfeld, Shambaugh, and Taylor (2005)在验证“不可能三角”总体成立的同时,还指出在不进行资本管制的情况下,采取自由汇率制的国家其利率与核心国家的利率在现代的相关性要大于以往。其他学者的研究也有类似结论。Kim (2001) 不依赖于某一特定经济模型,以实证数据为出发点,探寻各种经济变量之间的关系,这一研究发现,即使在汇率完全自由浮动的七国集团(G7)范围内,在美国实施扩张性的货币政策后,对其他六国产出也会产生正向的溢出效应,这一效应大约为美国货币政策对美国产出拉动作用的1/4到1/2,汇率并没有完全隔离美国货币政策对其他六国的影响,与此同时,其他国家货币政策对美国的货币政策并没有产生明显的反向影响。Ciccarelli and Mojon (2010)的实证检验发现,在大部分实施浮动汇率制的22个OECD国家,通胀更是一个全球现象,存在一个共同的因素可以解释这些国家通胀变动的70%,这一共同因素既反映了全球通胀的趋势性变化,也反映了经济周期的影响,并通过稳健的误差修正机制将国内通胀和全球通胀联系起来,浮动的汇率制度同样没有起到隔绝冲击的作用。Gourinchas and Obstfeld (2012)运用事件分析法和面板回归对1973-2010年发达经济体和新兴经济体发生金融危机的情况进行的分析显示,国内的信贷扩张和实际汇率升值是金融危机最重要和显著的预测指标,对新兴经济体而言,更高的外汇储备可以显著降低金融危机发生的概率。按照这一模型,如果在经济繁荣期对资本流入完全不加以管理,一方面国内信贷可能受到资本流入的影响出现大幅扩张,另一方面资本流入会显著推动实际汇率升值,这些都会大大增加金融危机发生的概率。显然,“不可能三角”在实践中出现了明显的缺陷,仅凭自由浮动的汇率制度无法在全球资本流动的大潮中“独善其身”,需要借助其他工具的帮助。Edwards (2015)对智利、哥伦比亚、墨西哥这三个实施自由浮动汇率制度的国家在2000年-2008年间的货币政策进行了分析,结果显示自由浮动的汇率并没有给这些国家带来货币政策的独立性,美联储利率变动被“进口”到这三个国家,进口的程度分别为50%、74%、33%。

孙国峰 (2010)开创性地提出了“二元悖论”的主要思想。他认为两国各自的利率市场和外汇市场一定要实现均衡,但均衡点的位置取决于两国市场实力的强弱对比。如果一个国家货币市场的体量过于庞大,其对资本流向发挥的作用将是决定性的,这种作用将突破汇率机制的限制。孙国峰 (2010)进一步提出,“不可能三角形是不可能的两点,所以只能通过资本管制实现独立的货币政策。如果资本自由流动或者近似于自由流动的话,实现独立货币政策的难度就会加大”。若各国的“不可能三角”都在发挥作用,那么很可能只有一个国家能够实现货币政策的独立性,在目前的全球经济和金融实力对比下,这个国家更可能是美国。若美国调低利率,资本将不受汇率约束地向其他国家流动。要实现独立的货币政策,只有在对资本流动实施一定管制的情况下才有可能。

Rey (2013)进一步论述了传统的“不可能三角”可能并不成立,实际情况很有可能是“二元悖论”,即汇率制度从“不可能三角”中消失,货币当局只能在“资本自由流动”和“独立的货币政策”间二选一。她的研究发现各国的资本流动相互之间具有很强的正相关性,并与VIX指数相关,作者采用递归VAR(recursive VAR)回归发现,核心国家(美国)的货币政策是全球金融周期的重要决定因素,它进一步影响了全球银行体系的杠杆率、信贷流动和信贷增长,从而建立了美联储货币政策VIX指数全球资本流动全球信贷扩张的事件链条,在这一传导过程中汇率制度“缺席”。作者给出的药方包括资本管制、货币政策国际协调、宏观审慎政策等。麦金农2014年称“世界上只有一个国家可以真正独立地设置其货币政策,这个国家就是美国。”(Edwards, 2015)

近年来,就Rey (2013)提出的几个药方学术界也有相关研究。Obstfeld, Shambaugh, and Taylor (2010)对各经济体央行外汇储备的数量进行了研究,发现各央行持有外汇储备既要预防资本外流(external drain),还要预防内部流失(internal drain),即由存款转化为现金。这一方面说明发展中国家为应对大规模资本外流需要持有大量的外汇储备,另一方面也说明对于经济货币化程度比较高的经济体,资本外流很可能和内部流失叠加,因此有理由对资本流动给予更多的关注。Taylor (2013)认为全球的中央银行应回到上世纪80-90年代基于规则的政策体系,这种情况下可以实现国际合作均衡,而全球货币政策协调有利于实现这一均衡。Qureshi et al. (2011)对1998年-2005年新兴经济体实施资本管制和宏观审慎措施的情况进行了实证检验,结果显示资本管制和外汇审慎措施与更低的外汇借贷占银行信贷的比例和更低的债务占外部借贷的比例相关;本轮全球金融危机以来的经验也表明,在经济繁荣时期实施的资本管制和审慎措施可以增强经济在危机时期的稳健性。Forbes et al. (2016)的实证研究发现巴西对资本流动实施的税收有效减少了流入巴西股票和债券市场的国外资本,对投资者发挥主要影响的并不是税收成本,而是税收带来的信号(signaling)。Pasricha et al. (2015)认为随着新兴经济体经济规模的膨胀,其资本流动和相应的资本管制措施均会对其他新兴经济体产生溢出效应,且在拉美更为明显,这凸显了进行国际间政策协调的必要性,新兴经济体在制定资本管制措施时也有必要考虑政策的溢出效应。

“二元悖论”的理论框架提出后,这一命题的后续研究频繁出现。作为“二元悖论”的佐证,Ahmed and Zlate (2014)发现全球金融危机后资本流动发生了明显变化,金融危机后资本流动对利差的敏感性更高。这一研究的潜在含义即货币政策的不同步带来的资本流动压力在危机后要显著高于危机前,从而大大降低了货币政策的独立性,在这一研究中也未出现汇率制度的因素。Rose (2014)对2007年-2012年170多个国家的实证检验发现,采用“浮动汇率+通胀目标制”和采用固定汇率制的国家在经济周期、资本流动等经济表现上并无明显差异。Aizenman, Chinn, and Ito (2016)也发现本轮全球金融危机以来新兴市场经济体的政策利率对全球金融周期的敏感度显著提高。伍戈和陆简 (2016)基于“二元悖论”建立了浮动汇率制度下货币政策失效的经济模型,其核心在于全球避险情绪的影响。在全球避险情绪升温的情况下,即使货币政策宽松,其效果也可能被完全抵消掉。

部分学者对发达经济体的货币政策绕过浮动汇率制度传导的途径进行了研究。Mohanty (2014)引述国际清算银行(BIS)的讨论称,危机后在发达经济体空前的宽松货币政策影响下,全球的利率和资产价格越来越同步,已有很多研究发现这种同步性不能用经济周期来解释;新兴经济体的短期和长期利率都明显受到发达经济体利率政策的影响,尤其是美国,传导渠道包括政策利率反应、债券市场、跨境银行借贷等;尽管新兴经济体可以通过币值调整减轻资本流入的压力,但并不能减弱投资者基于风险承担(risk-taking)的投机需求。Mohanty (2014)还引述了巴西央行的研究称,巴西较为发达的衍生品市场、高度开放的资本账户、灵活的汇率制度反而放大了全球危机对巴西经济的冲击。Benigno, Converse, and Fornaro (2015)的实证检验发现,低利率环境下的资本流入将使劳动力从制造业等可贸易部门转向不可贸易部门,这一转移与后续危机的严重程度显著相关。Bruno and Shin (2015a)和Bruno and Shin (2015b)是同一年发表的关于跨境资本流动的姊妹篇,分别从动态模型和计量检验两个角度探寻了发达经济体宽松货币政策影响新兴经济体的银行杠杆渠道,他们建立了美联储货币政策全球银行杠杆率上升并向新兴经济体银行提供低成本美元资金新兴经济体扩张信贷的事件链条,他们的研究还发现即使新兴经济体货币汇率升值,也无法阻断上述传导,这是由于本币升值使得新兴经济体的本土企业资产负债表相对更为健康,借贷能力上升,也会导致银行信贷扩张。Koepke (2015)延续了“内部的推动因素、外部的拉动因素”的分析框架,其对已有实证文献的整理发现内部推动因素对组合投资影响更大,对银行信贷和外国直接投资影响次之,但外部的拉动因素对三者都有较强影响,对银行信贷的影响尤其明显。McCauley, McGuire, and Sushko (2015)的数据表明,本轮全球金融危机以来,银行和机构投资者对美国以外的非银行机构的美元信贷从6万亿美元增加到9万亿美元;美联储的数轮大规模量化宽松货币政策改变了资本流动的方式,在危机以前,资本流动主要以银行信贷的方式从发达经济体向新兴经济体传导,但在危机以后,债券投资的占比明显上升,银行持有了更多的债券,而非银行投资者则借出了更多的美元信贷。有意思的是,国际资本市场对资本流动的影响并不是新现象,Accominotti and Eichengreen (2016)就观察到在1919年-1932年欧洲的资本流动受到了国际资本市场的广泛影响。

Passari and Rey (2015)进一步发展了Rey (2013)的研究,其实证检验发现,一国的股票价格、银行信贷与全球经济周期的相关性和汇率制度并没有明显关联,这说明通过自由浮动的汇率制度隔离外部冲击的传统观点可能并不成立。

“二元悖论”还没有成为学术界广泛接受的新框架。如Klein and Shambaugh (2015)对资本管制有效性的研究发现,有限度的资本管制和资本自由流动相比并没有显著增加货币政策的独立性,只有实施广泛的资本管制才能显著增加货币政策的独立性,与此同时,适度浮动的汇率却能显著增加货币政策的独立性。Obstfeld (2015)也捍卫了“不可能三角”,坚称实施更为灵活的汇率制度的新兴经济体比实施固定汇率的经济体在应对外来冲击上有更大的灵活性,但也承认仅凭汇率制度仍不足以隔离外部冲击。

三.“不等边不可能三角形”的提出

(一) 不等边不可能三角形

我们认为,“不可能三角”的“等边三角形”形式未能准确描述实际状况,而“二元悖论”也不足以完全解释现实。传统的“等边三角形”中,资本流动、汇率制度和货币政策独立三者是同一个量级,在资本自由流动的情况下,汇率自由浮动可以有效隔离外部冲击,以保证货币政策的独立性。但2008年国际金融危机后,发达经济体央行量化宽松货币政策释放了大量流动性,跨境资本流动规模加大,流向也经常出现急剧变化,资本流动在“不可能三角”中的重要性显著提升,汇率浮动已不足以保证独立的货币政策,“等边三角形”已不再符合现实。而在“二元悖论”中,汇率制度完全从“不可能三角”中消失,独立货币政策的实现完全依赖于对资本流动的管理,突出了资本流动,但过于忽视了汇率在调节国内外资金供求方面发挥的重要作用。

实际上,“不可能三角”的“等边三角形”形式和“二元悖论”各属于三角理论的两个极端,实际的情况应当是“不等边不可能三角形”,即“不可能三角”的“不等边三角形”形式。本文引入了三维直角坐标系以准确地描述不可能三角,如图3所示。

图3的三维直角坐标系中,x、y、z三条坐标轴分别对应汇率制度、货币政策独立性和资本流动。x=0表示汇率自由浮动,x=1表示实施固定汇率制度;y=0表示货币政策不独立,即货币政策完全的国际协调,y=1表示货币政策具有独立性,即货币政策无国际协调,注意本文中的货币政策国际协调没有主动或被动协调的含义,仅是对货币政策不独立程度的一种客观描述,主要是指利率政策的协调;z=0表示实施全面的资本管制,z=1表示资本自由流动。图1中的组合一、二、三分别对应图3中的A、B、C三个顶点,ΔABC即为“不可能三角”传统的“等边三角形”形式。

图3中的ΔAB’C’即为“不可能三角”的“不等边三角形”形式,与ΔABC的“等边三角形”相比,全面资本管制、固定汇率和货币政策独立的组合点A没有变化,这是因为资本流动的量级较另外两项大,如果资本流动全面管制,那么资本流动量级大就失去了意义。而资本自由流动、固定汇率和货币政策不独立的点B移动至点B’,这是由于若资本完全自由流动,即使货币政策完全不独立,即利率跟随其他中央银行的利率,也不能保证固定汇率,因为中央银行维持固定汇率的能力并不是无限的,取决于其持有的外汇储备数量和本币发行能力;资本自由流动、汇率自由浮动和货币政策独立的点C移动至点C’,这是由于若资本完全自由流动,汇率自由浮动已不能保证货币政策的独立性。点B和点C的移动都体现出资本流动在“不可能三角”中重要性的提升,其结果即是等边三角形ABC转化为不等边三角形AB’C’。应当指出的是,BB’不必然等于CC’。“二元悖论”为上述三维直角坐标系中x坐标轴完全坍缩的特殊情形,此时图3中的点B’和点C’合二为一至点(0,0,1)、点A映射至平面(x=0)点(0,1,0)。

于是得到如下的定义和命题。

定义:在资本流动、汇率制度、货币政策独立三者中,资本流动具有更高重要性。“不等边不可能三角形”是指这种情况下全面资本管制的顶点A、资本自由流动的顶点B’和C’组成的三角形。若货币当局选择全面的资本管制,则可以同时实现固定汇率和货币政策独立;若货币当局选择资本自由流动,则只能实现汇率的相对稳定和货币政策的相对独立。

命题:“不可能等边三角形”是“不等边不可能三角形”中资本流动的重要性和汇率制度、货币政策独立相同的特殊情形,此时“不等边三角形”转化为“等边三角形”。“二元悖论”是“不等边不可能三角形”中资本流动使汇率浮动完全失去调节国内外资金供求作用的特殊情形,此时“不等边三角形”坍缩为货币政策独立-资本流动平面中的一条线段。

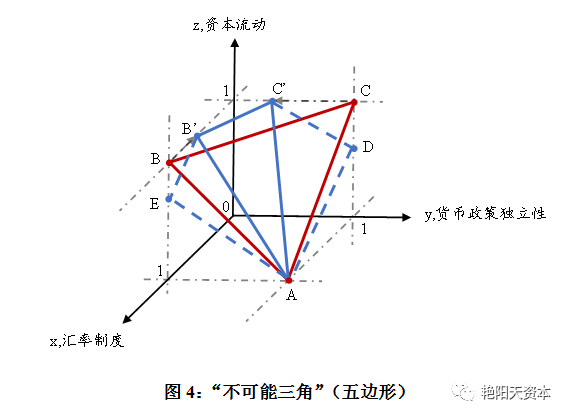

(二)“不等边三角形”的进一步扩展

进一步的分析发现,资本流动在“不可能三角”中的重要性提升后,货币当局的政策选择可行性集合边界实际是由A、B’、C’三个点所在平面与正方体(0≤x≤1,0≤y≤1,0≤z≤1)相交得到的五边形ADC’B’E,如图4所示。货币当局将在这一五边形中做出其最优选择。

下面来分析这一五边形的解析性质。

若“不等边不可能三角形”成立,则货币当局的政策选择除须在正方体(0≤x≤1,0≤y≤1,0≤z≤1)之内外,还需满足如下条件:

ρx+σy+φz≤2-d (1)

(1)式中,ρ为汇率制度的重要性系数,σ为货币政策独立性的重要性系数,φ为资本流动的重要性系数,由于三者重要性不再相同,不必然有ρ=σ=φ=1,2-d为不可能三角的选择自由度。

(1)式对应空间的边界即平面:ρx+σy+φz=2-d,“不可能不等边三角” ΔAB’C’的顶点B’是这一平面与直线(y=0,z=1)的交点,顶点C’是这一平面与直线(x=0,z=1)的交点。除上述不等边三角形外,这一平面仍有部分区域位于正方体(0≤x≤1,0≤y≤1,0≤z≤1)内,平面与正方体相交的部分即货币当局的政策选择可行性集合边界,为五边形ADC’B’E。

若ρ=σ=φ=1,d=0,则“不等边三角形”还原为“等边三角形”,若ρ=0,σ=φ=d=1,则“不等边三角形”坍缩为“二元悖论”。后面的讨论中,不失一般性地假设“不等边三角形”未坍缩为“二元悖论”,即d=0,不可能三角的选择自由度为2。从而有:

ρx+σy+φz=2 (2)

下面讨论ρ,σ, φ的取值。

a. 资本流动的权重大于汇率和货币政策独立性,于是:φ>ρ和φ>σ。

b. 资本流动的权重不能过大,若权重过大,有可能使五边形与轴z的交点和原点的距离小于等于1,于是可解出:φ<2

c. 三者权重均应为正,于是:ρ>0,σ>0, φ>0。

d. 这一平面仍然要经过图4中的点A(1,1,0),于是:ρ+σ=2,即σ=2-ρ。

e. 图4中的点B’至轴z的距离须小于1,于是:2-φ<ρ。

f. 图4中的点C’至轴z的距离须小于1,于是:2-φ<σ,而σ=2-ρ,于是:φ>ρ,和条件a重复。

由条件a和条件d可推出φ>1。

由条件c和条件d可推出0<ρ<2。

于是(2)式进一步化为:

ρx+(2-ρ)y+φz=2 (3)

上式中系数须满足的条件为:max(1,ρ,2-ρ)< φ<2和0<ρ<2。

(三)“不等边不可能三角形"框架的一个赋值例子

为使“不等边不可能三角形”分析框架更具直观性,我们在这里提供一个数值例子进一步理解。根据前面的讨论,不等边不可能三角的表达式(3)中系数需满足如下条件:

max(1,ρ,2-ρ)< φ<2,0<ρ<2

我们假设φ=1.5,ρ=σ=1,于是(3)式可化为:

x+y+1.5z=2

在上式中,资本流动、汇率制度、货币政策独立性三项之和仍然为2,即货币当局选择的总体自由度仍是2,这与传统的“不可能三角”相同,但由于资本流动重要性提升,其权重从1提高到了1.5,汇率制度x、货币政策独立性y的取值范围被相应缩小。此时,“不可能三角”的几何图形和图3中的ΔAB’C’相仿。

在资本自由流动时,z=1,(3)式进一步转化为x+y=0.5,即汇率和货币政策两个维度的自由度总和仅为0.5,无论货币当局选择怎样的政策组合,都无法实现固定汇率或独立的货币政策。若货币当局选择完全放弃货币政策独立性(y=0),也只能实现相对稳定的汇率(x=0.5),此时货币当局的选择极限即是图3中的点B’,“固定汇率+货币政策不独立”的组合点B(x=1,y=0)已经不在货币当局的可选范围内。若货币当局选择自由浮动的汇率制度(x=0),也只能实现相对独立的货币政策(y=0.5),此时货币当局的选择极限即是图3中的点C’,“汇率自由浮动+货币政策独立”的组合点C(x=0,y=1)也已经不在货币当局的可选范围内。

在资本完全管制时,z=0,(3)式进一步转化为x+y=2。此时货币当局可以实现“固定汇率+货币政策独立”,即图3中的点A。这是由于资本流动权重高,一旦资本完全管制,就意味着不等边三角和等边三角形在这种情况下重合,没有区别,这也正是点A可同时作为等边三角形ΔABC和不等边三角形ΔAB’C’顶点的原因。这种情况即本文第五部分定理一描述的情形。如果资本流动不完全管制,等边三角形和不等边三角形就产生了区别。

在货币当局可选的政策可行性集合从等边三角形ΔABC扩展到不等边ΔAB’C’所在的五边形后,货币当局在三方面同时着力最优解的一个可能的例子是(x=0.4, y=0.4, z=0.8)[ 这里仅是数值示例,并未实际求解。],即选择“部分的汇率灵活性+一定程度的货币政策国际协调+对资本流动实施一定管理”的政策组合。这种情况即本文第五部分定理三描述的情形。

四.几个案例

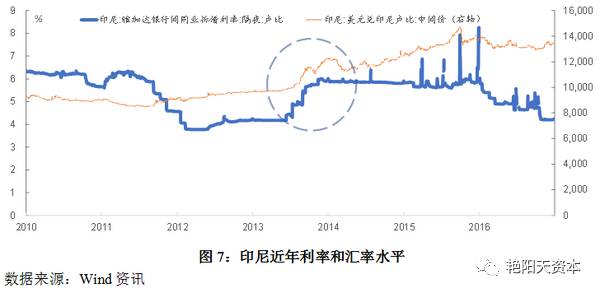

近年来有两个观察“不等边不可能三角形”的典型时点,一是2013年6月美联储宣布将有条件地适时退出量化宽松的货币政策,二是2015年美联储升息预期不断升温,最终于当年12月升息。这两个时点的共同特点是储备货币发行国(美国)货币政策收紧,资本从新兴经济体大规模流出,诱发这些经济体货币大幅贬值。值得注意的是,本文中选取的巴西(2013年和2015年)、俄罗斯(2015年)、印尼(2013年)这三个经济体实行的都是浮动汇率制度,它们在相应时期仅凭汇率大幅贬值仍无法应对美联储货币政策的变化,被迫提高利率水平。在利率提高到一定程度后,汇率贬值才告一段落。在这段时间,三国经济均较为低迷,尤其是巴西和俄罗斯,一度出现负的经济增速,更高的利率水平给本已低迷的国内经济雪上加霜。“资本自由流动+汇率自由浮动”的组合并没有完全隔离外部冲击,货币政策的独立性下降,被动跟随美联储的货币政策取向。

五.理论模型

本文在建模时采用了第三部分的三维直角坐标系,x、y、z的取值和含义也与第三部分相同。参考易纲和汤弦 (2001),我们假设并改进了中央银行的效用函数,在“不等边不可能三角形”成立的前提下推导出不同汇率制度下针对跨境资本流动的最优宏观审慎管理水平以及最优的货币政策国际协调水平。(注:为节省篇幅,本部分仅提供主要公式和定理结论,包括推导过程的详细内容请感兴趣的读者前往中国人民银行网站下载完整工作论文。)

(一) 模型设置

1.中央银行的效用函数

我们假设中央银行的效用函数为:

分项来看:

第一项描述中央银行对汇率风险的偏好。在给定其他条件的情况下,中央银行偏好更低的汇率风险,即更偏好固定汇率,但边际偏好递减,故0<α<1。θ为汇率风险在中央银行效用函数中所占的比重,θ>0。

第二项描述中央银行对货币政策独立性的偏好。在给定其他条件的情况下,中央银行偏好更多的货币政策独立性,但边际偏好递减,故0<β<1。货币政策独立性在中央银行效用函数中所占的比重标准化为1。货币政策的国际协调是货币政策不独立程度的一种客观描述,中央银行选择了货币政策独立性的最优水平,也就同时选择了货币政策国际协调的最优水平。

第三项描述中央银行对资本流动的偏好。资本流动程度z取值位于0到1之间时,中央银行对资本流动进行一定的管理,可以是资本管制,也可以是宏观审慎管理。跨境资本流动有优化国际资源配置的功能,因此在给定其他条件的情况下,中央银行偏好更自由的资本流动,但边际偏好递减,故0<γ<1。跨境资本流动的资源配置功能和汇率的自由浮动程度相关,如汇率完全固定,资本流动失去价格信号作为指引,资源配置功能降到最低,如汇率完全自由浮动,价格信号最强,资源配置功能也最强,因此第三项前乘以(1-x)。λ为资本流动在中央银行效用函数中所占的比重,λ>0。

2.“不等边不可能三角形”的约束条件

直接采用第三部分的推导,由于中央银行总是偏好更大程度的固定汇率、货币政策独立性和资本自由流动,最优化问题的解将在不等式约束(1)的边界取到,即不等式约束可转化为等式约束:

ρx+(2-ρ)y+φz=2 (3)

其中,max(1,ρ,2-ρ)< φ<2,0<ρ<2。

应当区别ρ,2-ρ,φ和θ,1,λ两组重要性系数,前者为金融市场运作形成的资本流动、汇率制度、货币政策独立性三者间相对的客观重要性,后者为中央银行对资本流动、固定汇率、货币政策独立性的主观偏好,两组系数不必然相同。

3.中央银行的效用最大化问题

中央银行需要求解如下效用最大化问题:

s.t. ρx+(2-ρ)y+φz=2, 0≤x≤1, 0≤y≤1, 0≤z≤1

由于资本流动的权重在“不可能三角”中最大,所以上述最优化问题在求解时应先确定资本流动的最优水平,然后确定货币政策国际协调的最优水平。我们从ρx+(2-ρ)y+φz=2中解出y=(2-ρx-φz)/(2-ρ),代入目标函数将y消去,待解出资本流动的最优水平z后,再通过y=(2-ρx-φz)/(2-ρ)自动得到货币政策国际协调的最优水平,这样就实现了上述求解顺序。

(二) 在未给定汇率制度的情况下求最优解

未给定汇率制度时,x和z均为待定参数,解的确定取决于由x和z构成的两个指数方程,本文忽略这种情况。

(三) 在给定汇率制度的情况下求最优解

在给定汇率制度情况下,x为固定值,目标函数转化为仅关于资本流动水平z的函数U=U(z)。

1. x=1,即汇率完全固定

推导略。

定理一:汇率完全固定时最优的资本流动性水平为0,即实施全面的资本管制,同时货币政策实现完全独立。

这一定理的政策含义是,当汇率完全固定时,中央银行应对跨境资本流动实施全面、详尽的管制,且管制的水平越高越好。全面管制不仅是维持货币政策独立性的需要,也是中央银行效用最高的最优选择。放开管制能带来资本流动的效用提升,但在货币政策独立性方面的效用损失更大。当然,在世界各经济体普遍开放经常项目的前提下,实施全面资本管制的效果将受到较大制约,管制的制度成本可能比较高,这正是上世纪六七十年代主要发达经济体先后放弃固定汇率制度、开放资本项目的原因。

2. x=0,即汇率完全自由浮动

推导略。

定理二:汇率完全自由浮动时,中央银行应对跨境资本流动实施一定的管制或宏观审慎管理;若最优的资本流动管理程度取值为指数方程(方程见完整论文)的解,则中央银行应参与货币政策的国际协调,参与程度对应于y=(2-φz)/(2-ρ),若最优的资本流动管理程度取值为ρ/φ,则货币政策实现完全独立。

这一定理的政策含义是,由于资本流动的重要性在“不可能三角”中最高,必然应对资本流动进行宏观审慎管理,不然不能平衡。中央银行需要在资本流动和货币政策独立性之间权衡选择,通过实施一定程度的资本管制或跨境资本流动的宏观审慎管理,实现货币政策的相对独立或完全独立。对于大部分情况而言(即最优的资本流动管理程度取值为指数方程的解),“宏观审慎管理+货币政策国际协调”这一组合要优于资本自由流动或者对资本流动实施全面管制两个选项。这一定理实际上也涵盖了“二元悖论”。

3. 0<x<1,即汇率制度在完全自由浮动和完全固定之间

推导略。

定理三:汇率介于完全固定和完全自由浮动的中间状态时,中央银行应对跨境资本流动实施一定的管制或宏观审慎管理,管理程度对应于指数方程(方程见完整论文)的解或(ρ(1-x))/φ;若最优的资本流动管理程度取值为指数方程的解,则中央银行应参与货币政策的国际协调,参与程度对应于为y=(2-ρx-φz)/(2-ρ),若最优的管理程度取值为(ρ(1-x))/φ,则货币政策实现完全独立。

这一定理的政策含义是,若汇率介于中间状态,中央银行也不应选择资本自由流动或者对资本流动实施全面管制,同样应在资本流动和货币政策独立性之间权衡选择,通过实施一定程度的资本管制或跨境资本流动的宏观审慎管理,实现货币政策的完全独立或相对独立。只不过由于汇率自动浮动的程度小一些,中央银行政策选择的空间要小于定理二中的情形。对于大部分情况而言(即最优的资本流动管理程度取值为指数方程的解),“宏观审慎管理+货币政策国际协调”这一组合是中央银行的最优选择。

值得注意的是,上述三条定理之间并不互斥。随着经济发展阶段和国际经济环境变化,货币当局选择的汇率制度可能相应改变,相应地,最优的资本流动管理程度和货币政策国际协调水平都会发生变化。也就是说,某一特定经济体的最优政策组合可能在不同时期适用不同定理。具体来看,定理1要求同时实现固定汇率+完全的资本管制,在现实中很难操作,绝大部分经济体应适用定理2或定理3。对于汇率已经实现清洁浮动的经济体应适用定理2,但从上述推导可以看出,在大部分情况下,这些经济体既应对跨境资本进行一定的宏观审慎管理,也应参与货币政策国际协调。对于汇率未完全实现清洁浮动,实施有管理的浮动汇率制度的经济体应适用定理3,同样从上述推导可以看出,这些经济体也应同时对跨境资本进行一定的宏观审慎管理,并参与货币政策国际协调,宏观审慎管理和货币政策国际协调的程度要高于定理2,以弥补汇率灵活性的不足。应当看到,随着汇率灵活性的提高,原先适用定理3的经济体可能在汇率实现清洁浮动后适用定理2,这时该经济体货币当局就需要重新选择宏观审慎管理和货币政策国际协调的最优水平。

六.中国实践

从前述的分析可见,不论是汇率自由浮动,还是处于固定和自由浮动的中间状态,由于资本流动的量级相对最高,必然需要对资本流动进行一定的管理,不然不能实现最优均衡。同时,还需要提高汇率灵活性和开展货币政策国际协调,即应采用“宏观审慎管理+汇率灵活性+货币政策国际协调”这一新的宏观金融政策框架(New Macro-Financial Policy Framework, “New MFPF”),只有三方面同时着力才能实现宏观总体平衡。近年来,中国进行了很好的实践。

(一) 完善资本流动的宏观审慎管理

上文的模型中并未指明最优的资本流动水平应通过资本管制还是宏观审慎管理实现。但应当看到,资本管制措施不能有效防范跨境资本流动风险。一是资本管制的有效性正逐步下降。资本管制措施对于较为开放的经济体往往难以奏效,即使可以在短期内起到约束作用,也不能从根本上改变因经济失衡带来的资本流动。而且随着金融市场发展和金融产品创新,绕开管制的渠道越来越多。金荦和李子奈 (2005)的实证研究发现中国实施的资本管制在维持国内外美元利差是基本有效的,但在抑制资本外逃和热钱流入方面的效果并不理想。无独有偶,Pasricha et al. (2015)采用面板向量自回归得到的结论是资本管制即使对资本流动、货币政策独立性、汇率等产生了有益影响,这种影响也比较小,同时资本管制措施还会对其他新兴经济体产生一定的溢出效应。二是资本管制措施难以有效防范系统性、全局性风险。资本管制多是对微观主体的特定行为加以限制,难以有效应对跨境资本流动潜在风险在金融体系的传导、对市场信心和预期的冲击等系统性、全局性风险。三是资本管制措施成本较高。资本管制会扭曲市场行为,人为割裂国内、外资金流动,使资金使用效率低下,资金成本提高。中国是一个开放的大型经济体,贸易依存度很高,不当管制有可能影响信心和国际收支平衡。

与此相比,宏观审慎措施可有效应对跨境资本流动风险。与资本管制措施不同,宏观审慎管理从全局的角度出发,通过影响价格等市场化的调控手段,对跨境资本流动风险进行逆周期调节,在一定程度上抑制过度的资本流动冲击,减弱资本流动对货币政策的干扰,从而赋予货币政策更多的独立性。在宏观审慎管理模式下,宏观金融管理部门从宏观的、逆周期的视角采取措施,防范由金融体系顺周期波动和跨部门传染导致的系统性风险,维护整个金融体系的稳定。IMF也曾陆续发布了一系列工作论文,对各国当局使用应对资本流动的政策工具的次序进行了排列,提出应以宏观审慎管理为主,将资本管制作为“最后防线”。

中国人民银行自2009年中即率先开始研究强化宏观审慎管理的政策措施,并于2011年正式引入差别准备金动态调整机制,2016年进一步将其“升级”为宏观审慎评估体系(Macroprudential Assessment,简称MPA),初步建立了宏观审慎政策框架。2015年在立足国内市场现状、汲取国际经验的基础上,中国人民银行又将外汇流动性和跨境资本流动纳入了宏观审慎管理范畴,进一步完善了宏观审慎政策框架。

整体上,中国人民银行从宏观审慎出发改进对微观主体的管理模式,逐步取消事前审批和额度管理,采用事中事后管理等更加市场化、动态调整的宏观审慎管理模式,并主要针对以下两类资本流动进行重点管理:一是以很少的自有资金大幅度加杠杆融资,参与主体是境内外对冲基金,也包括境内金融机构和企业借用外债的加杠杆行为。另一类是以自有资金跟风市场炒作,参与主体是部分企业。跨境资本流动的宏观审慎管理主要从逆周期调节加杠杆行为和抑制短期炒作行为入手。

跨境资本流动宏观审慎管理的政策工具也主要分为两类:一类是银行体系外汇头寸管理和外债管理等数量型宏观审慎工具,主要是防止银行体系在资本流入时过度增加外币负债,在资本流出时过度囤积外汇资产,控制银行的外债杠杆率。另一类是价格型宏观审慎工具,如通过无息准备金等措施抑制加杠杆行为。

1、针对市场主体顺周期加杠杆行为的宏观审慎管理

一是对境内外汇市场加杠杆行为的宏观审慎管理。2015年8月,银行代客远期售汇业务量大幅增长,明显超出了正常水平,存在一定投机套利的顺周期行为。为了对外汇流动性进行逆周期调节,抑制非理性预期发散,中国人民银行于2015年8月底对银行远期售汇以及人民币购售业务采取宏观审慎管理措施,要求金融机构按其远期售汇(含期权和掉期)签约额的20%交存外汇风险准备金,通过价格手段抑制了部分企业及境外主体的外汇投机行为。管理部门通过抑制一小部分投机需求,可以让远期汇率更合理真实地反映实际需求。

二是对境内主体通过借用外债加杠杆行为的宏观审慎管理。2015年中国人民银行建立了对上海自贸区经济主体跨境融资的宏观审慎管理模式。2016年1月面向27家银行类金融机构和在上海、广东、天津、福建四个自贸区注册的企业扩大本外币一体化的全口径跨境融资宏观审慎管理试点,并于2016年4月将本外币一体化的全口径跨境融资宏观审慎管理试点进一步扩大至全国范围内的金融机构和企业。在此模式下,中国人民银行可根据宏观调控需要和MPA评估结果设置并调节相关参数,对金融机构和企业的跨境融资进行逆周期调节,使跨境融资水平与宏观经济热度、整体偿债能力和国际收支状况相适应,控制杠杆率和货币错配风险,有效防范系统性金融风险。

三是对离岸人民币市场加杠杆行为的宏观审慎管理。2015年“8.11”汇改后,一些投机力量渲染中国经济悲观前景,通过加杠杆增持人民币空仓。境外投机力量做空人民币需要先借入人民币,人民币融资成本是其中的关键因素。为提高境外投机力量融资做空人民币的成本,控制境内人民币流向境外的规模,2016年1月25日起,中国人民银行对境外金融机构在境内金融机构存放执行正常存款准备金率,建立了对跨境人民币资金流动进行逆周期调节的长效机制,有助于抑制跨境人民币资金流动的顺周期行为,引导境外金融机构加强人民币流动性管理,促进境外金融机构稳健经营,防范宏观金融风险,维护金融稳定。

2、针对市场主体过度投机行为的宏观审慎管理

2015年8月,人民币购售业务量大幅增长,明显超出了正常水平,存在一定套利行为。中国人民银行于2015年9月中旬对人民币购售业务采取宏观审慎管理措施,提高了跨境人民币购售业务存在异常的个别银行购售平盘手续费率,通过价格手段抑制了跨境套利行为。相关政策实施后成效明显,金融机构人民币购售净购买人民币金额回归至正常水平,短期套利活动得到有效抑制,之前上调的部分银行人民币购售平盘手续费率又恢复至正常水平。

总的看,中国人民银行对资本流动的宏观审慎管理主要是基于外汇市场和外债两个维度,从市场加杠杆融资和以自有资金短期炒作两种行为模式入手,以公开、透明、市场化的手段进行逆周期调节,促进金融机构稳健经营,维护金融稳定。这些措施在实践中取得了较好的效果。离岸人民币流动性阶段性收紧,投机操作有所收敛;金融机构远期售汇签约额和人民币购售净购买人民币金额回归至正常水平,银行和企业的实需性需求也得到了保障。

(二) 提高汇率灵活性

虽然汇率浮动不足以保证抑制资本流动,因而不是保证独立货币政策的充分条件,但如果汇率灵活性比较低,那就更加抑制不了资本的流动,因此需要提高汇率灵活性。2005年汇改以来,人民银行一直在提高汇率的灵活性,改革的方向是坚定不移的。人民币汇率实行以市场供求为基础,参考一篮子货币进行调节,有管理的浮动汇率制度,但市场并不完全了解这一制度的具体运行方式,导致了提高汇率灵活性和稳定汇率预期之间存在矛盾,因此2015年8月以来人民银行明确中间价的报价机制为“上日收盘价+一篮子货币变化”,这是一个非常透明的机制,兼顾了以市场供求为基础、参考一篮子货币和稳定市场预期。汇率灵活性的提高,增大了货币政策的独立性。

(三) 加强货币政策国际协调

在不等边的不可能三角下,由于资本流动的量级高于其他两个因素,即使有了比较灵活的汇率以及宏观审慎管理,也不足以保证实现理想状态的独立货币政策。在经济金融全球化加深的背景下,货币政策国际协调的正福利效应凸显,协调成为新趋势(孙国峰、尹航和柴航,2016)。过去各国货币政策的关系是一种不平等的博弈关系,类似于博弈论里的“斯塔克伯格博弈”,各国货币当局地位的不平等导致决策顺序的不平等,美联储是价格先导者,其他货币当局的决策只能选择追随或者是不追随。而从近期各国货币政策的实践来看,各国货币政策有加强协调的迹象。这一发展趋势与经济全球化程度的加深以及各国货币政策目标的演变密不可分:各国的经济结构趋于相似,关于产出和通胀的效用函数也更加接近,经济开放度的提升增加了他国产出和通胀波动对本国的溢出效应,进而强化了货币政策协调的收益,从而促进了货币政策国际协调的开展。当前的货币政策国际协调体现为一国货币当局在考虑货币政策时不仅考虑本国产出缺口和通胀率,也考虑其他经济体的产出缺口和通胀率。每个国家货币当局都是追求本国福利最大化,但为了实现本国福利最大化又必须考虑其他经济体的经济金融情况。实现国民福利最大化是一国经济金融政策的终级目标,从这个意义上讲,货币政策国际协调意味着不完全独立的货币政策,而只要有利于提高国民福利和实现宏观总体平衡,就应当是一国货币政策的现实选项。

从货币政策协调的方式看,当前基于全球视角的货币政策国际协调方式是灵活的。具体体现为一国货币当局将其他经济体的经济金融状况纳入货币政策考虑因素中,而并非是双方达成某种协议。重要的是双方加强沟通,彼此了解对方对经济金融周期的判断、货币政策决策规则以及决策具体考量因素,促成其他经济体货币当局在货币政策决策时考虑本国的因素。

目前,货币政策国际协调的难度降低,可操作性增强。而且,金融市场发挥了促进货币政策国际协调的作用。各国央行在货币政策决策时都充分考虑到市场预期的因素,而在金融全球化的背景下各国金融市场参与者的预期又相互影响,客观上形成了各国央行货币政策联系的纽带。比如2016年11月美国总统选举后,市场预期美国采取扩张性财政政策会推高产出和通胀,因此美元利率上升,特别是美联储在2016年12月份和2017年3月两次加息,美国国债收益率带动全球收益率曲线上移。这样,国内基本面与海外因素传导效应叠加,同期中国的货币市场和债券市场利率也出现了上升,市场供求推动人民银行中期借贷便利(MLF)利率、常备借贷便利(SLF)利率和公开市场操作(OMO)利率等央行利率上行,客观上体现了一定程度的货币政策国际协调。

总的来看,在“不等边不可能三角”下,中国同时在三方面着力:一是完善跨境资本流动的宏观审慎管理;二是提高人民币汇率灵活性;三是加强货币政策的国际协调,取得了宏观总体的平衡。(完)

文章来源:《中国人民银行工作论文》2017年第3号(本文观点仅代表作者观点)

本篇编辑:苏华清