故事发生在美国弗吉尼亚州一个叫梅林的小镇。整个镇上的居民都靠着即将枯竭的煤矿生活。

除了少数橄榄球打的好的学生可以拿到奖学金读大学之外,几乎所有的男孩长大后都成了煤矿工人。

高中生侯默是当地煤矿公司主管约翰的儿子。父亲一直希望两个儿子高中毕业之后子承父业,年轻的侯默也并不认为自己与众不同。侯默体育并不好,不像哥哥是个橄榄球好手,因此除了做一名煤矿工人,他没有别的选择。

一

1957年10月4日,苏联成功发射人类史上第一颗人造卫星伴侣号,写下人类探索宇宙的新篇章,也开启了美苏两国一连串的太空竞赛。

当晚,侯默和镇子里的居民抬头看着天空,等待着伴侣号的到来。

当“伴侣号”以18000英里每小时的速度滑过夜空时,小镇的居民惊呆了。

一个梦想往往可以激发另一个梦想。当空地上聚集的人群散去,他却始终盯着已经看不到伴侣号的夜空。侯默第一次感觉到梅林这个小地方真正的与世界接轨了。他发现自己的未来不在黑暗的矿井,而在广阔无垠的天空。

第二天早上,父亲兴奋地与哥哥在饭桌上讨论着橄榄球比赛,荷默却突然说了一句,“我要造一枚火箭”。

听到侯默的话,大家愣住了,三个人面面相觑,不太明白侯默是什么意思。

侯默不顾爸爸的不屑和哥哥的哂笑,认真地说到,“像伴侣号那样,也许上不了外太空,但我会做到的。”

二

侯默很快开始了自己的第一次尝试,他将30支冲天炮的火药装进玩具飞机内做成火箭。小伙伴问他,你觉得这个能飞多远?

侯默笑着说,“五公里吧。”

试验结果并没有如料想的那样,火箭不仅没有飞上天,还炸坏了自己家的篱笆。

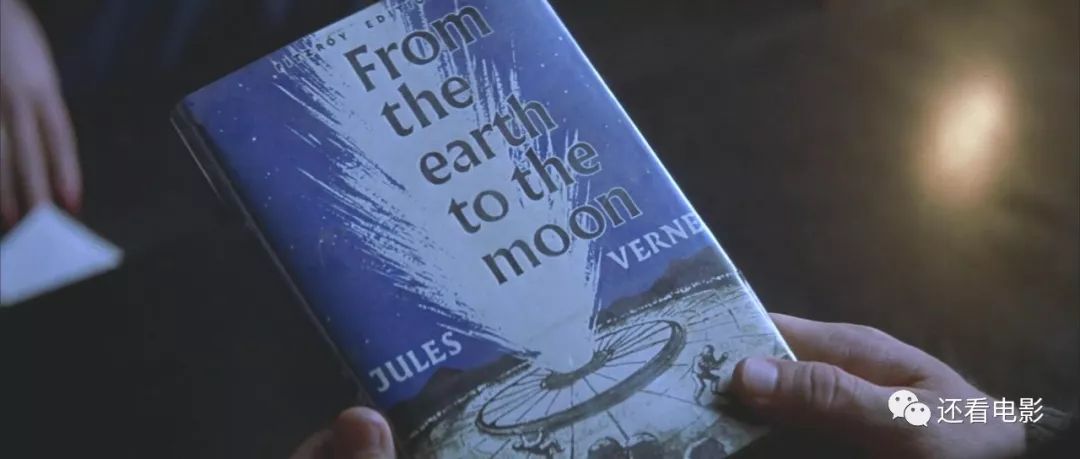

试验的失败让侯默意识到自己知识的缺位,侯默来到图书馆,寻找着与火箭相关的资料。然而在梅林,人们更在意的是地底下有什么,而不是天上有什么。图书馆里能找到的唯一和火箭扯上关系的一本书,是科幻小说《从地球到月球》。

侯默只好找到“nerd”昆汀。昆汀喜欢钻研科学、不善人际,被认为是怪胎而被同学疏远。

在昆汀的帮助下新火箭几乎完成了。下一步,就是准备让火箭上天了。

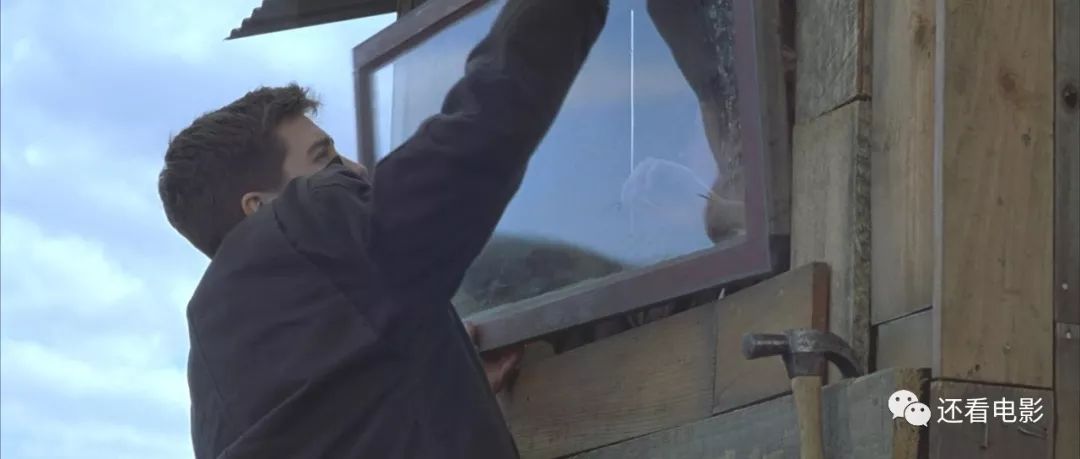

侯默给他们的火箭取名“海雀1号”。这一次,火箭倒是如愿飞上了天空,却造成了更严重的后果。窜上天的火箭不受控制地在矿区乱飞了过去,砸坏了父亲办公室的玻璃,还差点弄伤了路上的行人。

三

侯默面临的最大困难不是来自火箭的制造,而是来自那些认为矿工的儿子应该属于煤矿而不是天空的人。

父亲扔掉了侯默的工具,禁止侯默在矿区的任何地方进行火箭试验。

侯默和他的小伙伴只好将火箭试验的材料搬到矿区外的空地上。在这里,他们搭建了安全屋,建了发射台,甚至还有静止实验支架。

试验进行的不太顺利。

火箭发射还不到1秒钟,就变得不受控制,像漏了气的气球一样到处乱窜。

原来,火箭底部的垫圈承受不了高温,熔化了。

侯默必须想办法搞到钱,去买耐高温的钢材。

为了筹到足够的钱,他们撬下了一大堆废弃的铁轨去卖。

垫圈的问题解决了,新的问题又出现了。

接连数次的实验中,火箭在发射几秒钟后就爆炸了。原来侯默使用的一直是固体燃料,通过氯酸钾的燃烧产生大量的气体作为推进剂,可固体燃料中存在气泡,引发了爆炸。

于是,他们找来了酒精作为液体粘合剂,做成了半固体燃料,放进了燃料舱。这一次,火箭飞上了天空,没有到处乱窜,也没有发生爆炸。

侯默终于取得了成功,他们的事迹甚至登上了报纸。

可是,侯默的成功不仅引来了记者,还引来了警察。原来最近发生了森林火灾,警察在火灾现场发现了一个火箭,他们怀疑是侯默的火箭引发了大火,把他们当做嫌疑人抓了起来。

他没办法再继续自己的火箭实验,只好一把火把他们辛辛苦苦建起来的火箭发射基地烧掉。

四

屋漏偏逢连夜雨,就在侯默为无法继续实验而难过的时候,他的父亲在矿井下出事了。

父亲在矿井中撞裂了头骨,整个家庭失去了经济支柱。

侯默的哥哥刚拿到橄榄球奖学金,要去读大学,侯默只好承担起了照顾整个家庭的重任——下矿井挖煤。

换上工装,侯默抬头看着夜空,伴侣号卫星缓缓滑过。

你就是为煤矿而生的,荷默的父亲这样对他说,这看似鼓励的话语却让侯默沉默了。

煤矿工人?这从来就不是他想要的。他看到的,是煤林的煤矿即将枯竭,无数人因为矿难死去,父亲也因常年的工作而得了肺病,越是了解的多,他便越不想这样过一生。

深夜,辗转反侧难以入眠的侯默拉开书柜,拿出了那本《导弹设计原理》。

一整夜,他坐在灯下,不停地演算着,他要证明自己并不是森林大火的元凶。他发射过十多枚火箭,其中大部分都被他回收了,只有一枚没找到。找到这枚火箭,就能证明自己的清白,也就能继续他自己的火箭实验。

在昆汀的帮助下,他们计算出了火箭大致的落点范围,并找到了那枚火箭。

而引起火灾的,其实是附近机场投下的一枚航空用的照明弹。

侯默的火箭模型拿到了全国科学展的最高学术成就奖,掌声响起,那些曾经高不可攀的大学纷纷为他和小伙伴们抛来橄榄枝。

五

他成功了。他不是那些拿到橄榄球奖学金的幸运儿,可他仍然走出了煤林,为日渐衰败的矿区的孩子们开辟了除了橄榄球、矿工之外的新出路。

最后一次火箭发射,侯默感谢帮助焊接的考斯基,感谢了提供燃料的宝顿,感谢了提供指引的莱蕾老师,最后,他感谢了自己母亲和意外现身发射场的父亲。父亲随着着众人的倒数按下发射按钮,火箭发出巨大的声响,冲往蔚蓝天空,一路升高、升高、再升高,直至没入云端之后。他看了身旁的侯默一眼,眼神充满骄傲和肯定,然后缓缓把手搭在侯默的肩膀上。

电影的主要情节冲突不是发生在男孩和火箭之间,而是在男孩和父亲(或者父亲所代表的矿区内所有传统、守旧的人)。一个肩负起生计、斡旋在邻居与老板之间维持矿场运作的父亲,在儿子看来,一切的辛苦是多么的不值;身为小儿子的侯默似乎总是很难理解为何父亲要把矿场摆在人生的第一位、为何只把眼光放在会打球的哥哥身上、为何不能认同自己在科学上展现的才能与热情。而虽然父亲始终不愿意松口表示对儿子的肯定或认同,但在背后默默地提供协助、对儿子关怀的眼神却不断透过画面呈现出来。

矿坑出事,侯默以为父亲遇难的那种紧张与害怕,以及父亲住院期间侯默为了顶住家计而毅然决定下矿坑去工作的心路历程,也呼应了侯默在后来告诉父亲的那段话:“研究火箭科学的博士或许很伟大没错,但是他并不是我心目中的英雄。”儿子心目中真正的英雄是自己的父亲。父亲每次处理事故、救出矿工时,侯默总会骄傲的说,“这是我父亲”。

父亲对儿子总是同时有着期望与骄傲的两种情绪存在。当儿子并不如自己期待时,并不是每个父亲都能以最适当的态度的去面对或处理;而面对儿子在自己的决定下闯出的成绩,虽然骄傲却又不愿意溢于言表,更是许多传统父亲的真实写照。

生活中也有许多这样的父母,他们因为对自己能力、人生的自信,便要强行安排孩子的人生,以为在自己细致入微的安排下,孩子便能有一个光明、可靠的前程,但他们总是忽略孩子本身人格的独立性。父母的安排对孩子而言,其实也等于否定了孩子的热爱与追求,那对他们同样是一种伤害。

侯默的成功还有一点重要的因素,那就是老师莱蕾的引导与鼓励。正因为莱蕾告诉侯默拿奖学金不一定要靠橄榄球,科学也可以时,侯默才下定了决心。

校长腾纳先生看到莱蕾送给侯默的《导弹火箭设计原理》时说:“我们该提供教育,而不是白日梦。走运的人能靠橄榄球奖学金改变命运,其余的就留在矿场上班。”而莱蕾说:“你指望我坐看他们一辈子跟煤渣为伍?我就是对不走运的有信心。”无论校长如何保守且不信任学生,莱蕾永远没有偏见地带着无穷的信念,将她的学生推向全新的世界。孩子们需要这样的引导,让他们通过大人的眼睛看到更深邃辽阔的世界,看到凭借自己的努力改变命运的可能,也让他们相信“别人的人生,不是你的宿命”。

电影的结局温暖动人,它不只激励人心、启发勇气,还富有教育意义,而且很多运镜都非常细腻具有巧思。配乐气势恢弘、旋律悠扬起伏,充满张力与画面感。

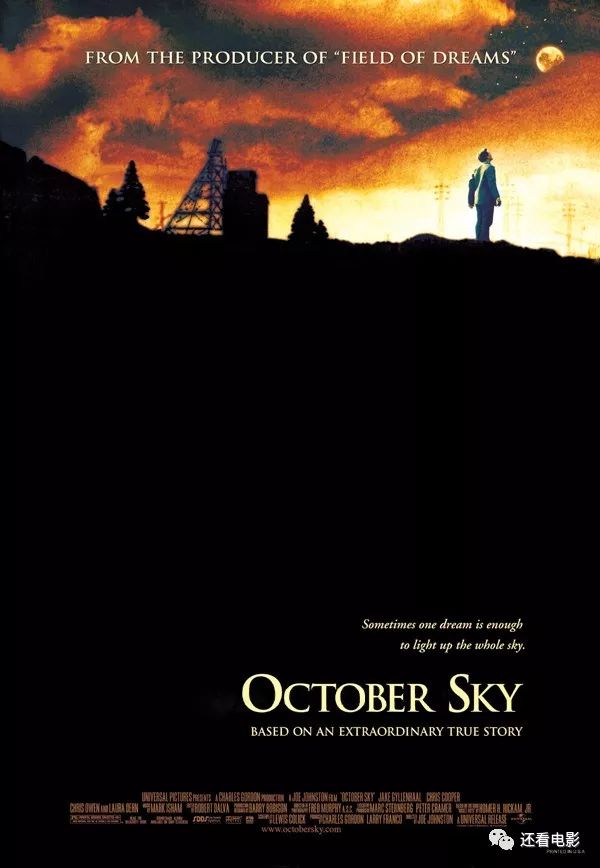

最后,以电影海报上的一句话来作结并与各位共勉:

Sometimes, one dream is enough to light up the whole sky.

有时候,一个梦想就足以划亮整片天空。

而在那之前,请不要忘记天空的模样。

另外,把“October Sky”这几个字重组一下,就会变成“Rocket Boys”本片的原著小说。