10月22日,清华大学信息学院、北京信息科学与技术国家国家研究中心谢震课题组在 Nature Communications 发表了题为 "Oncolytic adenovirus programmed by synthetic gene circuit for cancer immunotherapy" 的研究论文。该研究使用模块化可编程的合成基因线路,构建了可以感知癌症细胞内多种生物标志物、特异性杀伤癌症细胞并释放免疫效应因子的溶瘤腺病毒,为溶瘤腺病毒的工程化改造提供了有效的解决方案,为进一步在免疫治疗中实践打下了坚实基础。

(来源:Nature Communications)

癌症免疫疗法能够改变肿瘤免疫抑制表现,实现特异性的肿瘤清除。但临床上仍面临特异性靶标缺失、肿瘤微环境免疫抑制和严重免疫副作用等局限。

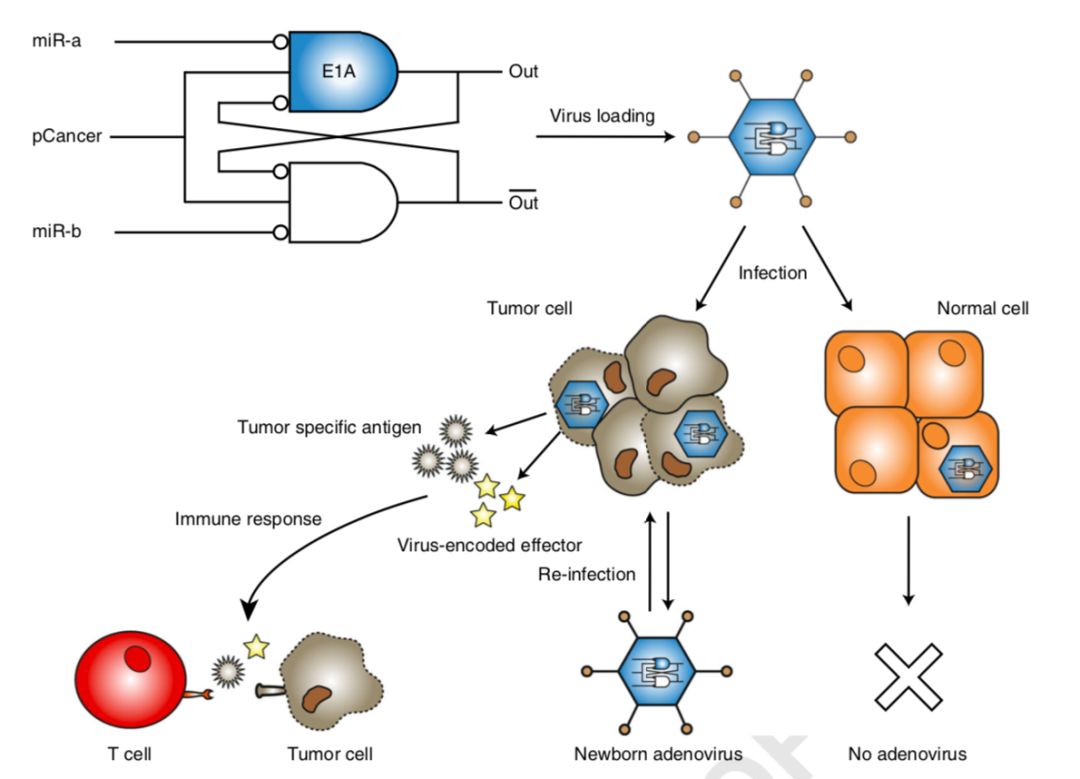

作为肿瘤免疫疗法的一种,减毒或工程改造的溶瘤病毒能够有效感染并裂解肿瘤细胞并引发原位免疫反应。病毒编码并原位释放细胞因子或其他药物不但极大提高了治疗效果,也避免了系统性免疫治疗的严重副反应。

相比其他溶瘤病毒,溶瘤腺病毒(Oncolytic Adenovirus, OV)具有低免疫原性,高基因组稳定性、组织感染范围广和较大的DNA负载等优点。病毒基因组工程改造已经可以实现加入丰富基因元件,肿瘤特异性启动子和 microRNA 调控溶瘤腺病毒复制。但病毒基因组 DNA 负载能力限制了复杂的基因线路的引入,目前溶瘤腺病毒的改造仍不得不采用低效率的反复试错方法,成本高企,急需更高效的基因控制框架。

该项研究中,研究人员使用精心优化的生物标志物感应元件与互抑制型基因线路,构建了可装载不同免疫效应因子的工程溶瘤腺病毒,实现了对肝癌细胞的特异性杀伤。最后通过仿真模型分析了溶瘤病毒与免疫效应因子联用疗效的关键因素,为提高溶瘤病毒的有效性与安全性提供了可行的策略。

清华信息科学与技术国家实验室谢震研究员是该论文的通讯作者,清华大学自动化系黄慧雅、廖微曦、北京合生基因科技有限公司刘乙齐是该文的共同第一作者。中国人民解放军总医院第五医学中心肝脏肿瘤诊疗与研究中心主任陆荫英,北京合生基因科技有限公司的曹玉冰、刘强、郭亚琨,参与了该项目研究。

研究得到了清华大学信息科学与技术国家实验室生物信息学公共仪器平台,清华生物医学科学公共仪器平台,清华动物管理平台的支持。北京合生基因科技有限公司,中国国家自然科学基金(61721003)和清华大学信息科学与技术国家实验室基础研究计划提供了宝贵资金支持。

来源:本文转自生物极客微信公众号

点击“阅读原文”,查看英文原文

HLT洞见 | 申立军 :真实世界证据与临床试验融合统一 加速产品研发与上市

熊腾滨博士受邀出席中药真实世界研究学会研讨会 畅谈中药RWE的应用与展望

学术交流 | HLT走进生物谷药业集团,双方共商技术赋能加速医药发展

埃森哲报告:未来临床试验的三波浪潮,新技术和数据应用带来的全新格局