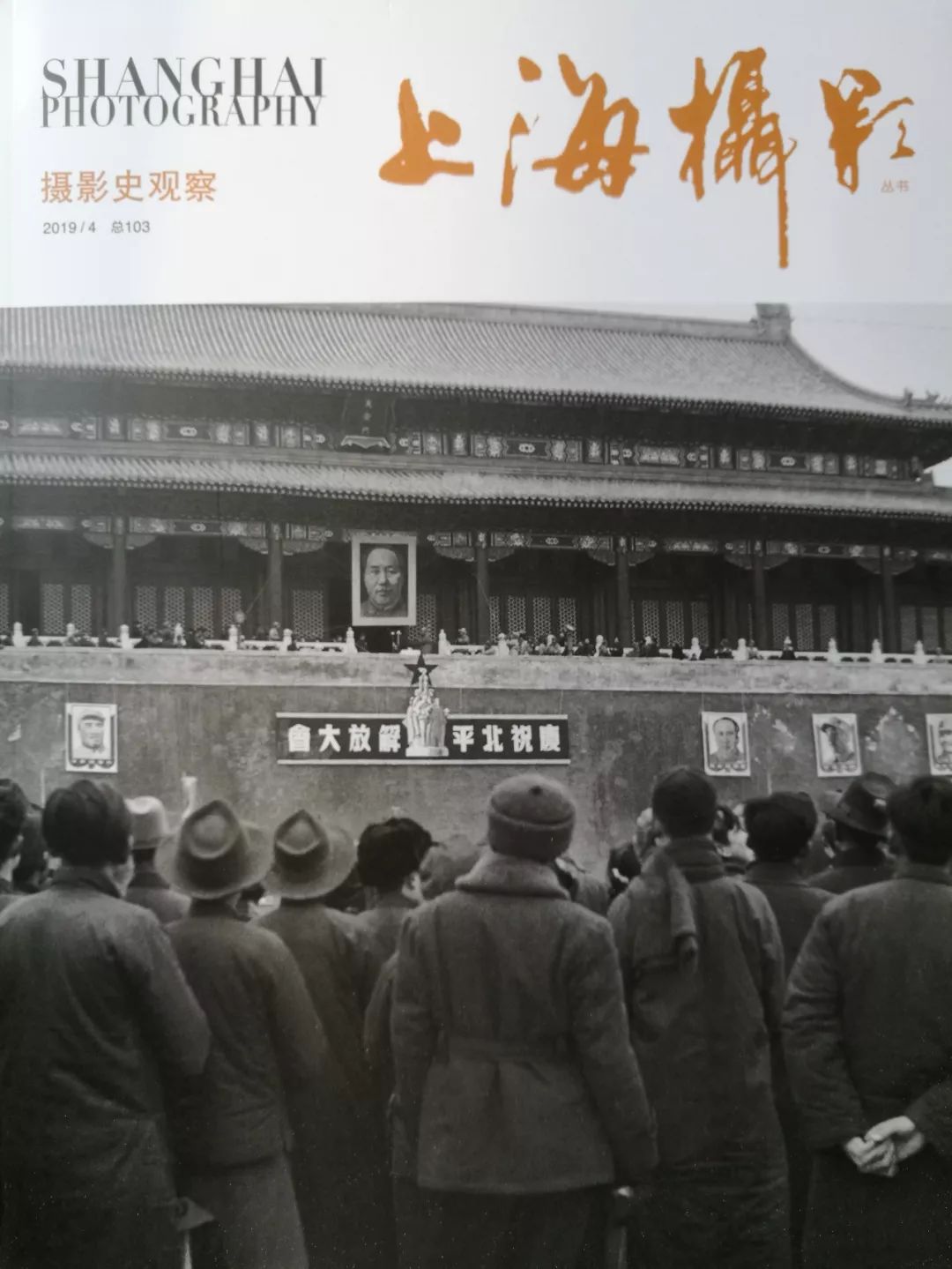

承蒙《上海摄影》杂志叶先生约稿,此文发表在2019年第四期上,是为即将面世的拙著《中国摄影简史》的前言部分,略有改动。

《中国摄影简史》即将由浙江摄影出版社正式发行,敬请批评指正。

中国摄影史的观看

--------------------

撰写一本真正意义上的中国摄影史的难度显而易见。

虽然意大利史学家克罗齐“一切历史都是当代史”的观念早已深入人心,但是芸芸众生还是有铭记和反思历史的需求与冲动,希望能够从史学家那里得到一个相对清晰客观的观看坐标。同样,历代的治史者绝大多数也试图坚持或者至少标榜秉笔直书的勇气和姿态,努力让自己的记录和描述具有更为普遍和持久的时空价值。

中国摄影史的思考与写作,势必要先从“正名”开始,方能“言顺”。一般而言,“中国摄影史”自然是有关中国摄影历史发展的著述,但稍作深究却会有定义的模糊和困难。一般来说,中国是1949年10月1日宣布成立的中华人民共和国的简称。但就文化意义而言,则可以上溯到距今3000年西周的一件青铜器上的铭文“中或”,此后很多朝代的文献中都曾提及“中国”。摄影在神州大地出现的时间则只能追溯到第一次鸦片战争之后的1844年前后。那时“中国”的正式称呼还是“大清帝国”或“清朝”。清朝覆灭到新中国成立期间的摄影则应该纳入“中华民国摄影史(1912-1949)”。只是这样的分期会带来更多学术上的纷争,故摄影史学者基本都延续约定俗成的表达,将晚清、民国以来的摄影均视作“中国摄影史”脉络中的两个部分,“中国”一语不具备政治属性而符合文化惯性。

威廉.桑德斯《执扇妇人坐像》1870s

照相术在中国出现的时间与摄影术的诞生相差无几,这与其强烈的工具色彩和单薄的文化属性不无关系。但中国摄影史的研究却远远没有一个堪与世界摄影史相提并论的历史视野和逻辑脉络,其中的原因错综复杂,耐人寻味。南无哀说:“鸦片战争是摄影术侵入中国的领路人,与在日本和朝鲜的情况相同,摄影术是随着列强的舰队和重炮一起登陆的。”的确,与西方摄影史相对自主和安定的成长环境不同,中国摄影是在一个炮火连天、民族危亡的特殊语境下呱呱落地的,一开始就注定了其先天不足的生理特征和无可奈何的成长环境。中国近代社会对摄影术的被动接受不但表现在军事和政治层面,更体现在文化和精神层面。特别是后者。如果认识不到摄影术与中国文化艺术乃至精神层面的内在抵牾,也就无法真正理解为什么在经历了早期的“侵入”,摄影术普遍为中国人所认可和接纳之后,中国摄影直到今天依然没有真正确立起自己的语言体系和意义结构。这或许是中国摄影史书写之所以让很多有志于此的学者们迟疑不决的重要原因之一。

如果将中国摄影史的发生和发展纳入到中国近现代社会的大语境下进行关照就不难发现,中国摄影虽然身处与文学绘画等相似的时代背景,但却面对着截然不同的历史、文化与精神命题。H·保罗·德拉罗什在1839年摄影术诞生之年发出“绘画死亡了”的慨叹是基于西方写实艺术的传统,自然在中国不可能有任何的支持者。事实上,摄影术这种在传统文人士大夫眼中的“奇技淫巧”和被全国上下都视作能夺人魂魄的古怪玩意儿,从来就没能进入到中国主流文化艺术的视野当中。不但如此,甚至还在很长一个时期内沦为意识形态冲突的工具与牺牲品。

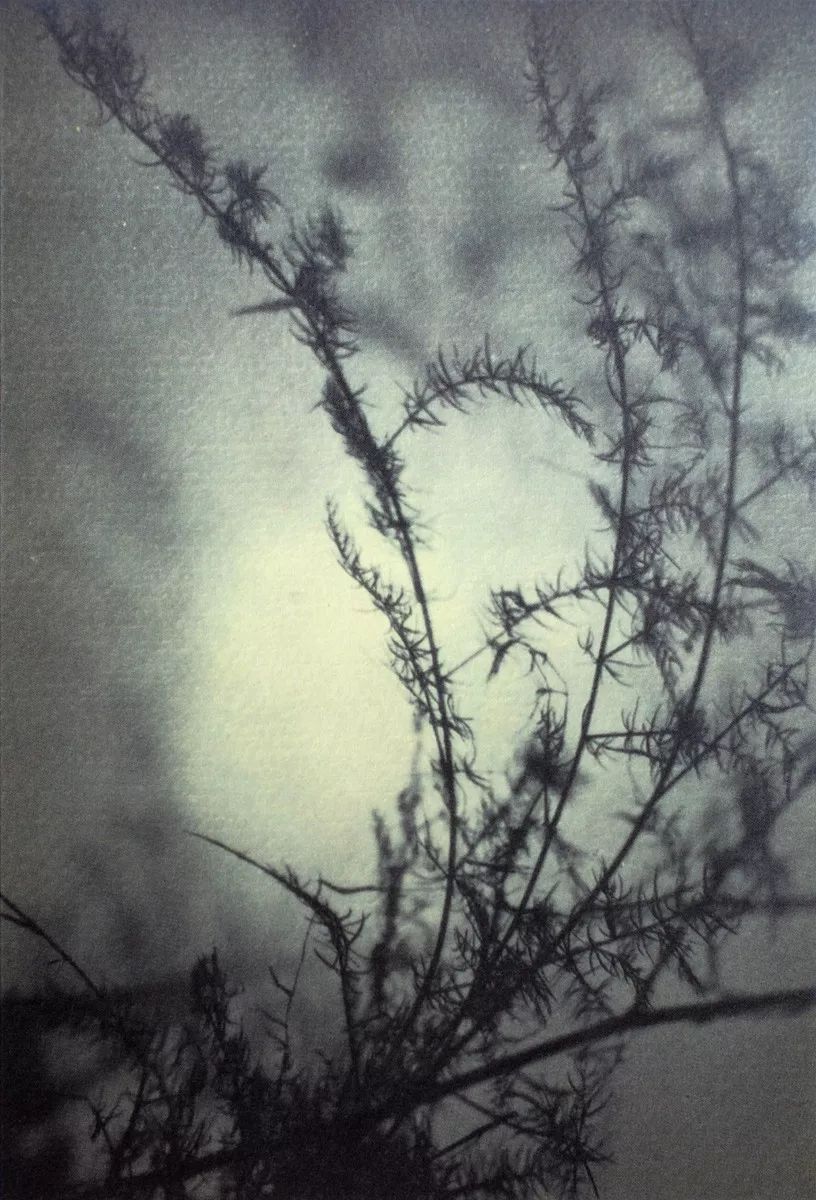

骆伯年《余香入梦》1933年

照相术是西方文明的产物,是科学、宗教和艺术共同作用的必然结果。台湾学者陈传兴在与阮义忠的谈话中说:“事实上,我们的手一摸到相机,已经是摸到多少人的知识累积出来的东西。”这“多少人的知识累积出来的东西”是什么?这么多人为什么要费了这么大心力累积这些东西最后创造出相机?

摄影是人类文明特别是西方文明综合作用的产物,这些“累积出来的东西”就是人类各种文明成果的总和,从摄影术本身的材料和技术而言,这些“累积出来的东西”意味着长久以来物理、化学,以及工业革命的巨大成果;从文化和精神层面而言,摄影的诞生不能不视作西方写实绘画传统和基督教信仰的必然产物。

中国人显然很难有这样的感同身受,在清末的国人眼中,只看到一些金发碧眼的“术人”在玻璃上“涂以药水”、“不令泄气”,然后像变戏法一般拿出一些“衣服毕见,神情酷肖”的图画出来,“善画者不如”。照相术虽然很难进入主流文化艺术,但这种惟妙惟肖的图像却在上层贵族和民间有着巨大的市场,这也暗合了中国古代宫廷绘画和民间绘画的写实传统。何况,早在明代万历年间就传入中国的那些“笔致精细的彩绘圣像”以及后来广州等地出现的以西方技法绘制“外销画”的本土画师们早在摄影术传入中国之前就在部分国人心中形成了长期的心理铺垫和审美熏陶。于是,在经历了最初的疑惧之后,摄影术很快便以星火燎原之势席卷神州。

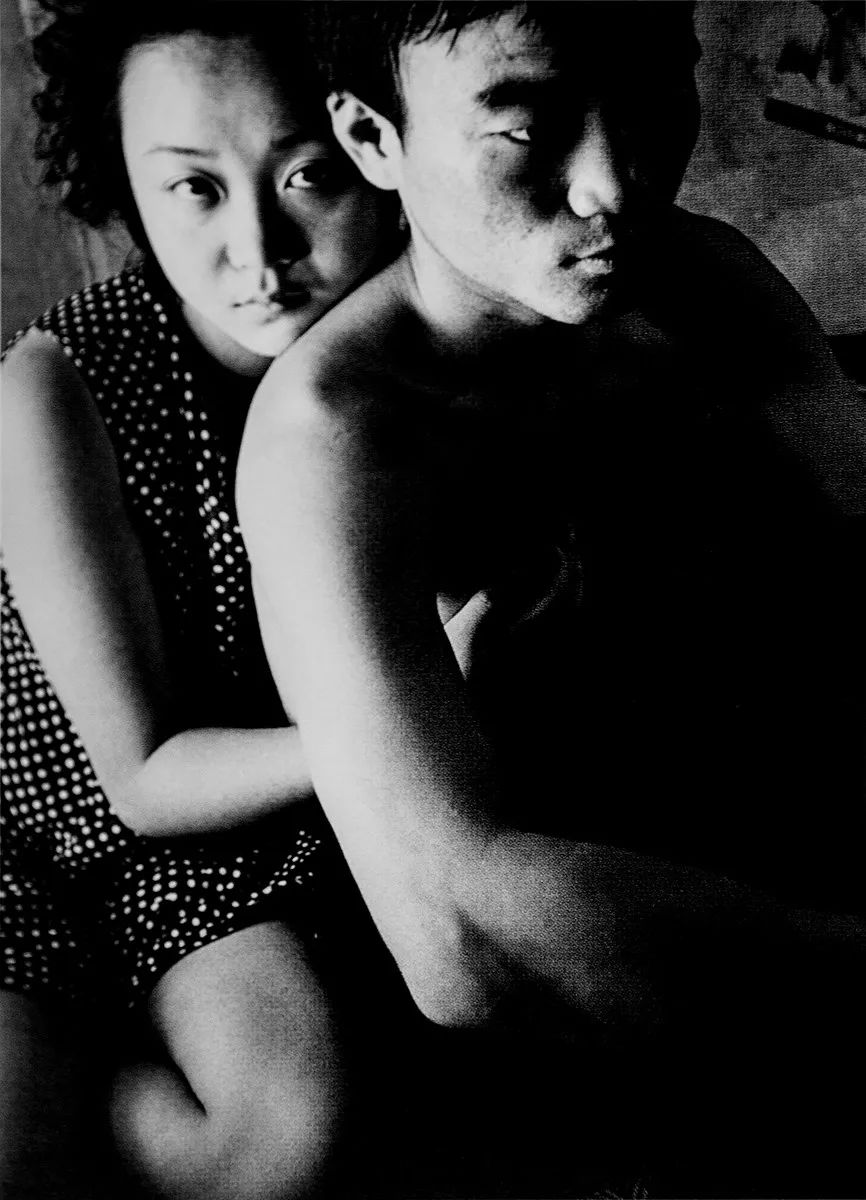

赵铁林《她们》系列 1990s

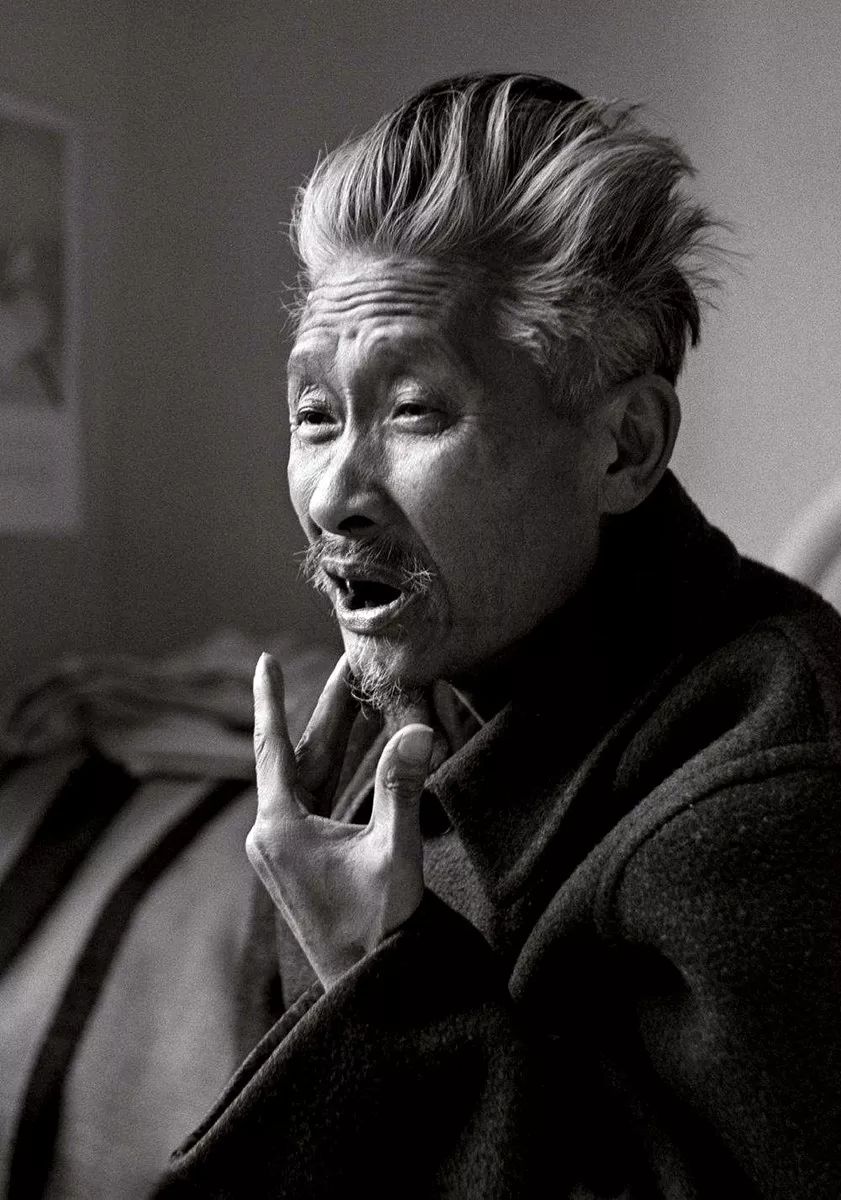

李江树《画家石鲁》1977年

中国摄影史的上限该如何界定?作为一种西方舶来的科学发明,对于时间点的确定似乎不是难事,但事实并非如此。问题又回到了“中国摄影史”的概念本身该如何“正名”上。作为一个限定性名词短语的“中国摄影”来说,可以产生多种意义不同甚至迥异的理解方式:出现在中国的摄影,中国人从事的摄影,有中国影像内容的摄影,等等。从现有的各种形式的“中国摄影史”表述方式就不难看出,这个起点如何确立远不是一个简单的学术和历史问题,而是与不同立场下的意识形态有关,与东西方的不同视角有关,与民族情绪和文化自尊有关。英国学者泰瑞?贝内特(Terry Bennett)在其著作《中国摄影史(1842-1860)》将中国摄影史的“首批影像”定为1842年7月16日年仅14岁的英国巴夏礼爵士(SirHarry Parkes)中所记录的“扬子江上的达盖尔银版摄影法”:“今日,麻恭少校与伍斯纳姆医生在此地拍摄了一张达盖尔银版照片。”[1]同时也因此将之作为了“中国摄影史”的一个模糊开端。

这样的界定显然不会被绝大多数中国学者和摄影师接受,它不仅仅是照片强烈的历史背景带来的民族屈辱感问题,更重要的是,这张银版照片并没有显示当时的中国人对于摄影不论是观念还是实践上有任何的主体意识。换句话说,这张所谓的“首批影像”之一,最多只能算是“中国影像史”的开端,与中国摄影史无关,至少是十分牵强的。此外,贝特纳所谓的《中国摄影史》中,除了邹伯奇等少数中国人外,绝大多数都是西方摄影师。对此,南无哀不无揶揄地说:这就有点不厚道了……用西方摄影师及其照片来构建中国摄影史,这一逻辑的合理性在哪儿?[2]

而中国学者的版本则几乎无一例外地从远在两千多年前墨子的《光学八条》谈起,虽然没有明确地将其作为中国摄影史的实际起点,但在事实上作为了中国摄影史研究的结构性组成。如果说泰瑞?贝内特的做法是有意混淆了“中国摄影”和“中国影像”的区别,中国学者这样的思路则是人为地将“摄影”一词过于广义化了。我不去猜度双方这样做的动机究竟如何,但毫无疑问都在学理上存在一定的问题。

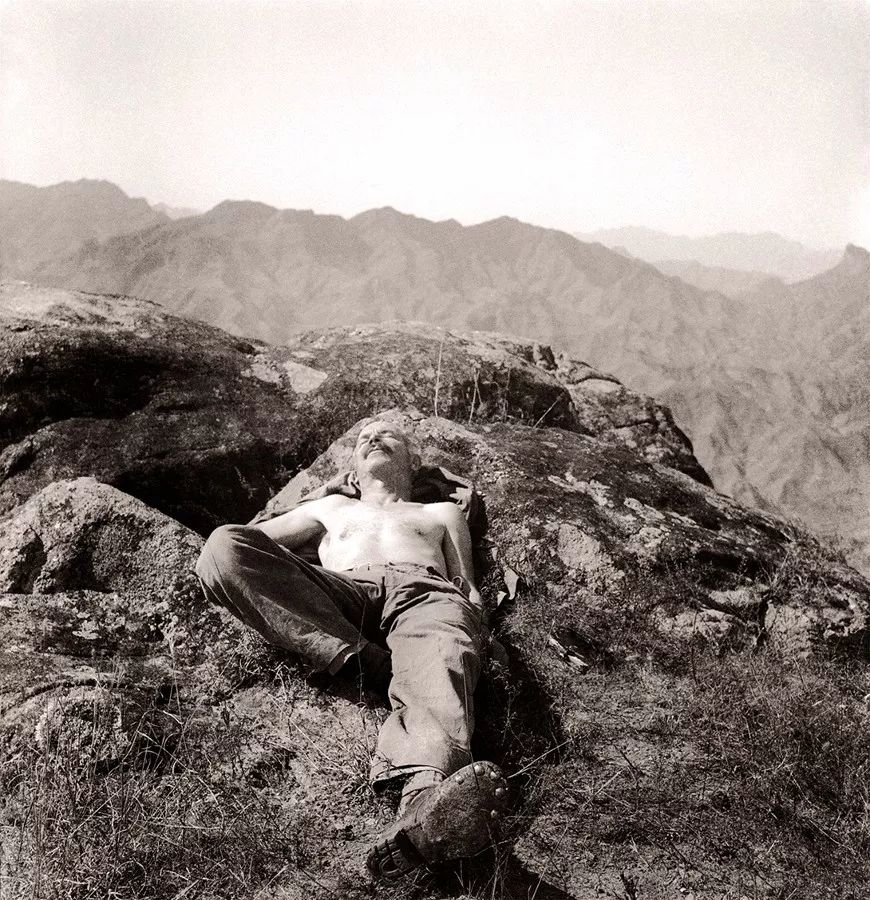

沙飞《白求恩在日光浴中》1939年

对于摄影、中国摄影和中国摄影史的“观看”既是独立的三个学术研究范畴,彼此之间也有着不可分割的密切联系,同时也离不开晚清时期中国特殊的政治、经济和文化语境。而且,“观看”是一个动态的概念,彼时和此时,彼地与此地,彼人与今人对同一件摄影作品、同一种摄影现象的“观看”势必有所不同甚至截然相反。我们一方面承认“一切历史都是当代史”,另一方面又不甘心陷入所谓文化相对主义的机智之中。治史的初衷当然是尽可能地“还原”历史,在“还原”的过程中,既要大量依靠被“注疏”、被“重构”的摄影文献资料,又必须能够辨析和剥离他者增删、演绎和扭曲的部分——当然,这些增删、演绎和扭曲本身也是摄影史书写和研究的内容之一。

从这个意义上来说,摄影史的研究没有尽头,更没有“标准答案”。历史永远是充满未知、疑惑和令人探究的冲动。同丰沛的政治、思想、文学、艺术等其他学科历史研究相比,摄影史还十分稚嫩,远远没有建立起自己的逻辑系统和语言方式。但年轻的摄影又是最具活力、充满多样可能性的新力量。它来自西方,却又早已与中国的方方面面密不可分。在某种程度上来说,传入中国的摄影术昨天、今天和未来面临的机遇和挑战与晚清以降中西方文化的冲突融合及发展有相似之处。摄影史研究的推进,是中国摄影自我确立和成长的必要基础,也将深刻地影响今天的我们如何透过摄影“观看”历史、切入当下和构建未来。

与每一位有志于摄影史梳理和研究的同道共勉。

-----------------------------------------

注:[1]乔治?亚历山大?麻恭少校(Major GeorgeAlexander Malcolm,1810-1888),苏格兰人,英国海军少校,1847年晋升为将军;理查德?伍斯纳姆医生(DrRichard Woosnam,1815-1888),英军随军医生。据泰瑞?贝纳特:《中国摄影史(1842-1860)》第1-2页。

[2]南无哀:《是中国摄影史,还是中国被摄史?——评泰瑞?贝内特的<中国摄影史1842-1860>》。

欢迎关注:千里围城