汉代火灾不多,可以说非常少见,据历史学家考证,汉代400年间,重大火灾大约只有89次。可是,汉代的出土文物中却有一件火场相关的场面,有人称作“东井灭火”,也有人称作“东井戒火”,表面上看两者都能说的通,事实上两种说法都有致命缺陷,此外还有令人疑惑的地方:为什么汉代会出现这种场面?历史学家仍然没有搞清楚,这里消防工作者提供专业的解读。

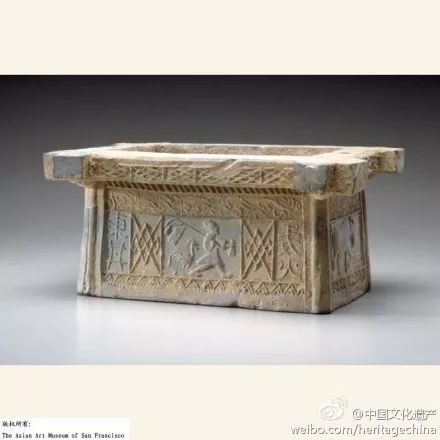

图1:井栏陶器“东井戒火”。

图2. 辽宁博物馆的井栏陶器

图3. 旧金山亚洲艺术博物馆馆藏的井栏陶器

该物平面呈长方形立框,犹如“井”字状,上下相通,如同水井。栏口外有兽眼,表明井栏上原有亭状结构,沿上辘轳架缺失,四沿边饰网格纹。这很可能是当时的随葬明器,沿下四栏面的主纹分别为:饲牛图;几何圈点纹;肩扛旗幡者,后随一雄鸡;拴系牛图。周边以云气纹、鱼纹、几何纹为饰。

我国向来有厌胜文化,东井来源于南方的某个星座(南方二十八宿之一),因为“南方丙丁火”,所以人们把方形的星座称为东井星。北斗七星被看作是水瓢,而南方的星被看作是井口,这是厌胜文化的需要,井含水,可灭火。可是,在解释其人物功用时发生了偏差。一种说法是东井灭火说,另一种说法是东井戒火说,其中有三个可疑的观点是分歧的原因:

1. 东汉时期是否已有了专用的消防水井?

2. 肩扛旗幡者是当时专职消防员的形象么?

3. 肩扛旗幡者手里拿的是什么?

灭火说

《中国消防通史》认为,前壁的图案为灭火人物,只见救火者健步疾行,左手执水罐,右手荷旗,旗帜上清楚地标有篆书“灭火”字样。由此可见,早在汉代便形成了专业救火队伍,城市开辟了专门用于灭火的水井,墓主人很可能是从事专业灭火工作的官员,因此是消防领域老前辈。

但是,这些推论与历史情况不符。第一,经过统计调查表明,汉代火灾很少,即使是有限的火灾,也主要以皇宫和宗庙火灾记录为主,因此消防在汉代问题并不很严重[1]。这是因为当时的人口少,居住分散,因为火灾风险并不大。第二,健步如飞者与旁边的鸡,有什么关联?如果晨鸡代表起早,那么灭火者需要早起么?通常人们不会把不相关的东西放在一起,早晨并不是火灾高发的时段。第三,如果该水罐是用于灭火,那么有一个问题,灭火需要快,而水罐(颈口小)不能保证迅速放水,因此不适合火场行动。所以,该井栏画面“灭火说”的最大问题是,汉代没有严重的火灾问题,干嘛要灭火呢?

戒火说

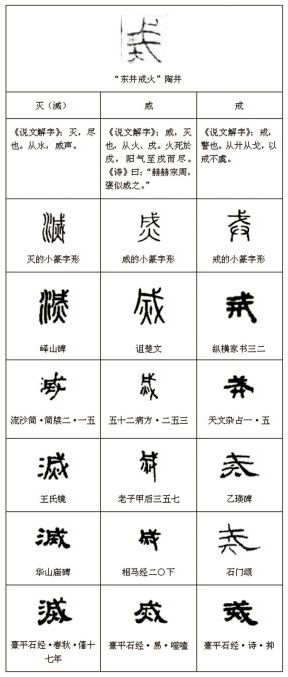

在1984年之前,历史学家的认可“东井戒火”的,只是后来的认识发生了偏差,引得后人加以考证和纠错。熊龙[2]根据字形(见图4),列举了三种可能性,对比的结果倾向于“戒火”,而不是“灭火”。经过对篆书字形的多方反复比较,就是外行也能看出,这是“戒火”。

图4. 篆书的“灭”与“戒”很难识别,但东井一定是戒火,而不是灭火

为了证实这种观点,熊龙继续考证,男子左手拿的可能是一种乐器——铎或铃,在这里用来起到发声警告的功能。男子沿路振铎铃以吸引他人的注意,这是古代记载的[3]:“仲春以木铎修火禁于国中”的具体实现,唐代还有“腰下佩金兽,手持火铜铃”[4]的说法。扛旗、振铎铃的意义,在于从视觉和听觉上吸引更多人的注意。旗与铃相配,声象具备,使其宣发警戒火灾的效果更佳,从而起提醒防灾的功能。显然,这是把该男子的行动,与现代更夫之报时防灾的功能等同类,所以得到的结论是“颇有类似后世打更者吆喝‘天干物燥,小心火烛’的意味”。

问题就来了,防火大多是在晚上(无论是罗马的消防队伍,还是大宋的军巡铺,都是以晚上的治安和消防为主),更夫大多是夜里行动的,所以最简单最必要的装备是照明工具。古今中外的更夫,无一例外,需要手持照明工具,才能出门防火,如下图(图4)所示。如果没有照明工具,说明不是晚上(雄鸡晚上也不会出来),所以“防火说”有致命的缺陷,就是防火行动发生的时间不对。

图5. 美国殖民地时期防火更夫的标准装备:左手拿灯笼照明,右手拿响板(即木铎)打更,中国的更夫起码要配备类似的工具。

改火说

《艺文类聚》[5]认为寒食的来源是周初的禁火制度。《礼记·郊特牲》说:“季春出火,为焚也。”说的就是古代刀耕火种时代的出火烧荒仪式。出火的目的是把火当作工具,用于平整土地和肥料轮作(生物形式的肥料通过焚烧返回土地)。为什么在季春出火?因为种植的需要,最需要肥料的植物需要按时播种,如果植被过早焚烧,肥料有所浪费损失,过晚,雨季到来之后烧不着,错过了播种季节。另一个重要的原因比较隐含,那就是生物燃料集中焚烧有祈雨的目的。燔祭可以祈雨,关键是当地有积雨云的存在,如果通过焚烧来产生大量的干扰粒子和固体粒子作水蒸汽的凝核,那么,因火生云,由云带雨,就是燔祭的目的了。由谁观察天象,保存火种,并出火烧荒呢?古代负责这项指导农业生产重要任务的官员称作火正。火正相当于农业部长,需要经常观察天象(大火星在天空的位置),决定春季的生产活动。到了秋季,大火(恒星)昏见之后,还要举行“内(纳)火”的仪式,把火种收藏起来。因此,禁火的目标有两个:让生物肥料在适当的时刻转化生成,让雨季在预期的时刻到来,这样先民们就同时避免了两项需要工具的农活(平整土地和灌溉土地),这就是刀耕火种经济的精髓。

所以,改火者扛的旗帜是“戒火”,这是古代火政的一种措施,在刀耕火种行动开始之前,需要戒火,相当于“寒食”。“凡国失火,野焚莱,则有刑罚焉”,这是因为如果不戒火,去年的田头积累的燃料被大火烧光之后,由于距离播种时段(大约是清明节附近)太远,肥料流失严重,所以“不戒火”意味着来年收成不足。凡是刀耕火种的民族,例如唐宋时期的“畲民”,非常讲究按时点火。所以在这个火种到来之前,需要小心看护田地,等候放火时刻的到来(有时阴历三月三,有时是冬至日之后的第106日,有时是清明节。注意,清明节是农耕文化的节日,寒食节是火耕文化的节日,两者背靠背,是寒食消清明涨,逐步过渡的结果)。改火者,扛着“戒火”的旗幡,目的有二,提醒他人,这是火种下乡,需要小心;现在是戒火时段,不要怠慢。所以,“东井戒火”戒的是生产用火,而不是防备生活用火失控。

所以,这张图可以说是一张政治宣传画,代表着古代的改火实践:一个人代表中央政府,送火种下乡。所以左手里拿的是火种,符合古代“束蕴请火”的惯例,需要小心照料。如果是水壶,那么背在身上的可能性更大一点。拿在手上的,一定很轻,又比较重视,所以需要手持。由于是长途跋涉,所以需要很早就动身,与鸡鸣相伴。关键是旗子,代表着中央政府的权威。在火耕流行的古代,能够代表中央权威的东西并不多,历法是一种,火种也是一种。

改火措施是否真正发生,现在还有争议,关键是现在还不能证明《礼记》是西周时期真正发生过的礼仪,而且我国对刀耕火种经济的记录又非常有限(因为从事刀耕火种的民族通常比较落后,缺乏文字记录)。有一点肯定的是,在宋朝以前(敲石取火取代钻木取火发生在宋代),民众对远古改火习俗还是非常熟悉的,所以隋代王劭以“古有钻燧改火之议,近代废绝”,于是上表请变火[6]。唐代,继承了隋代的改火和派火制度,并配合寒食,由清明当日赐新火。谢观《清明日恩赐百官新火赋》说:“国有禁火,应当清明,万室而寒灰寂灭……桐花始发,赐新火于公卿……于时宰执俱瞻,高卑毕赐”。新火仍是平明而钻燧献入。唐诗中咏清明出火的作品很多,表现出寒食终了的喜悦心情,最著名的是韩栩的《寒食》:“春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。”诗中表达的气候信息(暖和),和社会的平和喜乐的心情,让唐德宗都记住了诗的作者(当时有两个韩栩,唐德宗记住的是能写春城飞花的韩栩),可见赐火制度在当时是深得人心的,中央政府在赐火仪式中的地位也是稳定的,把出火作为改火的奉新火之义已经巩固。

宋朝钻火之仪完全承袭唐代,元以后见不到钻火之仪了。从取火技术上判断,宋代已经有火镰取火(用火镰敲击燧石,打出的火星,点着了蓬松的火绒。再用嘴吹燃出火苗,就得到了火种),还有“引火奴”等助燃材料,因此取火工作方便多了,令中央政府的取火中心地位有所下降。不过,宋代以后,刀耕火种的畲民制度基本消亡,作为刀耕火种时代的典型节日,寒食节的消亡也是在宋代发生的。

总之,“东井戒火”代表的是一种古代改火措施的实现,未必是一定发生过的真实场景,但代表古人的一种意识或愿望,符合古代先民刀耕火种经济的理想和现实的典型场面。作为一种汉代明器(墓葬用品),还是有其内在的合理性。因此,“东井戒火”代表了古代改火实践下的一种理想和愿望,是对农业丰收的渴望,是中央政府“敬授民时”的体现,是社会对中央政府权威的认可,符合刚刚从火耕进入农耕阶段的农耕民族的政治理想。

最后做一点小广告,我的《火灾动力学》慕课即将上线了(http://www.icourse163.org/course/SIT-1206451823 ),这门课是我进入消防领域20年的累积成果,有一套教材(见图6),一套习题集,一套虚拟火灾实验配合一套录课内容。目的是提供消防理论、消防文化和消防实验的入门课程,希望那些没有接触过消防工程的安全工作者、对安全教育有责任义务的科普工作者和对火灾和火场规律希望进一步了解的消防工作者能够参加。理论的重要作用可以解释文化,我的爱好也许就是你们的爱好,让我们通过这门课的学习共同构建中国消防文化的理论基础。

图6. 我的《火灾动力学》教材

参考文献:

[1] 彭卫,杨振红,说汉代火灾,载《高敏先生八十华诞纪念文集》

[2] 熊龙,“东井戒火”陶井正名及相关问题考证, 文博,2012年1期

[3]《周礼·司寇》

[4] 皮日休《入林屋洞诗》

[5]《周禮》曰:「司烜氏.仲春以木鐸脩火禁于國中.為季春將出火也。」

[6]《隋书?卷六十九》