10月16日,国务院核定公布了第八批全国重点文物保护单位,越城区“大善寺塔”和“汉建初元年买地刻石”两处文保单位榜上有名。至此,越城区范围内的全国重点文物保护单位已达14处。

那么,问题来了

什么是“全国重点文物保护单位”?

如何申报?申报原则是什么?

全国重点文物保护单位是由中华人民共和国国务院所属的文物行政部门,国家文物局对不可移动文物所核定的最高保护级别。

根据《中华人民共和国文物保护法》第十三条的规定,中国国务院所属的文物行政部门(国家文物局)在省级、市、县级文物保护单位中,选择具有重大历史、艺术、科学价值者确定为全国重点文物保护单位,或者直接确定,并报国务院核定公布。全国重点文物保护单位的保护范围和记录档案,须由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政部门报国务院文物行政部门备案。申报原则为:价值优先,突出强调文物在中华文明中的标志性地位和全国性意义;突出重点,以完善全国重点文物保护单位体系结构、填补空白为主;确保质量,坚持真实性和完整性原则。

截至2019年10月16日,国务院已公布八批全国重点文物保护单位,总数为5058处。

绍兴的“国保”现状

大善寺塔位于市中心,始建于梁天监三年,因大善寺而得名,如今寺毁塔存,成为城市广场的地标。“汉建初元年买地刻石”位于越城区富盛镇乌石村,于东汉建初元年镌刻,22字的摩崖刻石文是我国现存最早最大的地券,被列为我国的汉刻重宝。两处新晋国家级文保单位历史悠久、保存完好,为绍兴古迹遗存瑰宝。

文保措施需提档升级

国家级的文保单位,应当有相应的保护措施。其实在这次上榜之前,我市的文物管理部门就已经对大善塔和汉买地刻石引起重视,三年前对大善塔进行过保护性修缮,乌石村的汉刻石及周围环境也基本保持着原貌,没有造成人为损坏。只是,相对于文物的“国保”地位,这些文保措施显得不够全面,还需对照文保要求,进行提档升级,对两处“国保”落实更扎实的保护性措施,尽可能避免文物被自然风化、气象灾害、人为涂刻等损伤。

文保单位的特质——“寂寞”

大善塔与汉刻石作为全国文保单位,都有一个特质,那就是“寂寞”,与同为“国保”的鲁迅故居、大禹陵、八字桥等相比,尤显落寞,光顾者稀。这固然有宣传不够、传播不力等原因,但与开发利用的滞后也不无关系。之前早已列入“国保”的吕府、古纤道、宋六陵、富盛窑址等古迹,一样逃不脱寂寞的命运,即便是辟为景点的大通学堂、青藤书屋、蔡元培故居、印山越国王陵等全国文保单位,总体来看游客也不算多。为什么金字招牌无法包装成文化的宠儿?为什么特色鲜明的“国保群”难以引起旅游市场的追捧?这确实令人深思。

“活化”文保单位任重道远

平心而论,全国文保单位并不是都有高度可看可赏之地。有些古宅、村落、名人旧居尚可一观,但有些文保单位看点比较少,一块石碑、一座孤塔、一个小院、一片遗址,对于学术研究而言固然是文化富矿,对于旅游开发与文化推广而言却有点底气不足。这就需要我们以讲好文物故事的姿态去介入,不能人为割裂文保单位与历史故事、乡土文化、名人佚事、环境配套等的关系。让“国保”沦为一种纪念,是最沉闷的保护,或是最无意义的禁锢。这方面,兰亭这个“国保”单位做得很好,先后拓展建设了书法博物馆、书法碑林,复原了天章寺遗址,把兰亭故事讲好讲透,把书法文章做深做透,在文保单位的自我做大中吸引世人的目光。

当然,我们并不提倡刻意扩大文保单位的规模,或者刻意做一些假古物,而是做一些巧妙的点化与混搭,譬如阳明故里的开发救活吕府,譬如黄酒小镇的开发带动徐锡麟故居,譬如将地域相近的几个全国文保单位“组群拼单”,或者以“桥文化”“酒文化”“越文化”等主题为切入口打包开发文旅项目,从而打造全新的文化旅游业态,让“国保”呈现星光灿烂之势。

绍兴的古城保护与全域游正在全力推进,“活化”全国文保单位系列是篇大文章,不妨一做。

绍兴的全国文保单位

绍兴古桥群

八字桥,与光相桥、广宁桥、泗龙桥、太平桥、谢公桥、题扇桥、迎恩桥、拜王桥、接渡桥、融光桥、泾口大桥、西跨湖桥等12座桥一起,以“古桥群”的名义成为“国保”单位。

大运河

大运河(绍兴段)全长101.4公里,其中,上虞区境内流经梁湖、丰惠、安家渡的运河因杭甬运河航道升级而没有列入文物保护单位和世界文化遗产的保护范围内,因此,大运河(绍兴段)的遗产河道长度总计77.6公里。大运河(绍兴段)包含浙东运河(杭州萧山——绍兴段)、浙东运河(上虞——余姚段)、浙东运河古纤道(渔后桥段、皋埠段、上虞段)、曹娥江两岸堰坝遗址(含梁湖堰坝遗址、拖船弄闸口遗址、老坝底堰坝)、虞余运河水利航运设施(含五夫长坝及升船机、驿亭坝)等文物遗存。

越城区

绍兴大善寺塔

大善寺塔位于市中心,始建于梁天监三年,因大善寺而得名,如今寺毁塔存,成为城市广场的地标。“汉建初元年买地刻石”位于越城区富盛镇乌石村,于东汉建初元年镌刻,22字的摩崖刻石文是我国现存最早最大的地券,被列为我国的汉刻重宝。

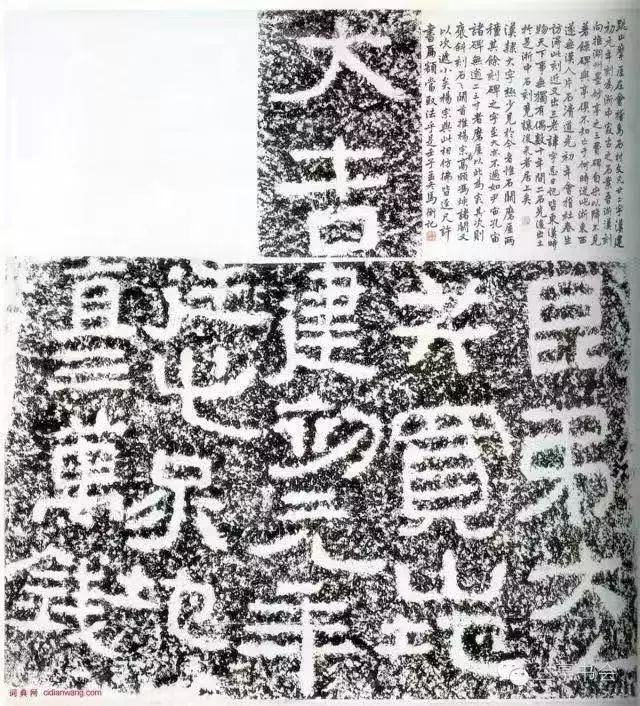

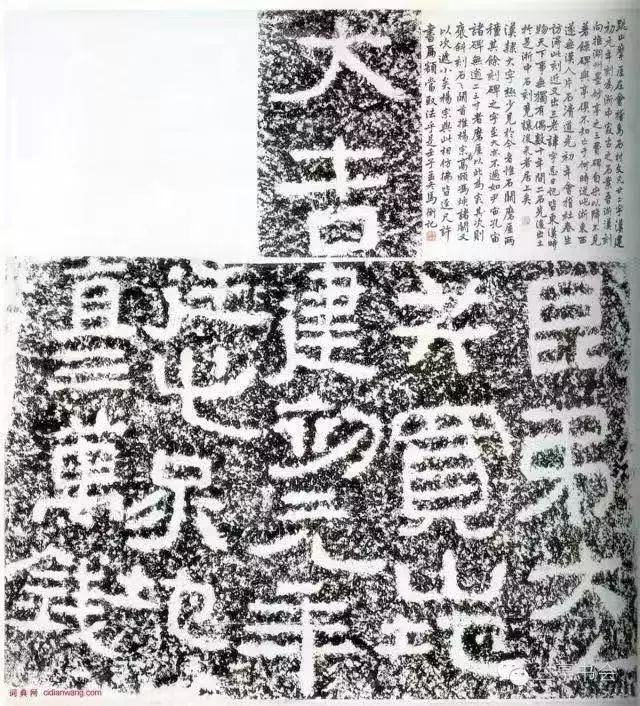

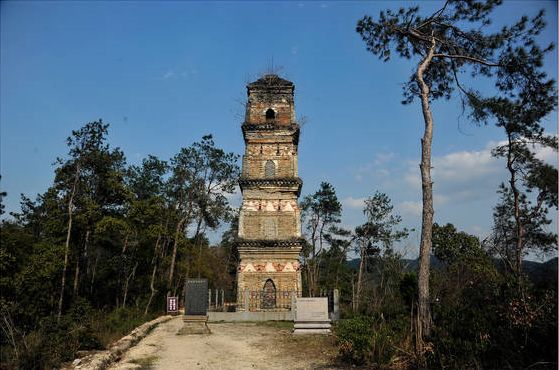

汉建初元年买地刻石

越城区富盛镇乌石村跳山建初买地刻石,又被人称为大吉碑,是我国现存时代最早、文字面积最大的地券刻石,是绍兴珍贵的历史文化遗存,堪称中国书法史上的汉刻国宝。

宋六陵

宋六陵,国家重点文物保护单位,位于绍兴市富盛镇攒宫山,距绍兴市区18公里,有宋高宗永思陵、宋孝宗永阜陵、宋光宗永崇陵、宋宁宗永茂陵、宋理宗永穆陵、宋度宗永绍陵等南宋六帝陵寝,故称宋六陵。此外,还有北宋徽宗陵、宋哲宗后陵、宋徽宗后陵、宋高宗后陵。占地2.25平方公里。每座陵寝均设上下宫,功能齐备,结构完善。

柯桥区

兰亭

兰亭,位于浙江省绍兴市西南13公里的兰渚山麓,是东晋著名书法家,书圣王羲之的园林住所,是一座晋代园林。相传春秋时期越王勾践曾在此植兰,汉时设驿亭,故名兰亭。现址为明嘉靖二十七年(公元1548年)时任郡守沈启重建,而后几经改建,于1980年修复成明清园林的风格。

犭茶犭央湖避塘

犭央犭茶湖避塘,位于浙江省绍兴市镜湖新区灵芝镇(原绍兴县犭央犭茶湖乡)的犭央犭茶湖上。犭央犭茶湖略呈长方形,南北长约1公里,东西宽约2公里,水面面积2.4平方公里,为绍兴平原最大淡水湖。傍湖20余村。湖中建有长3.5公里的青石避塘,被称为“水上奇观”。

舜王庙

绍兴禹庙为纪念大禹治水而建,禹王庙在绍兴市东南4公里的会稽山麓,禹王庙周群山透迤,苍翠绕合。今禹王庙始建于南朝梁十一年,历代屡建屡毁。现存大殿建筑系1934年重建,其他部分大都是清代重建。中轴红上有午门、祭厅、正殿三进,顺山势逐步升高。

绍兴越国贵族墓群

绍兴越国贵族墓群分布于柯桥区平水镇、漓渚镇境内。近年已发现了11处墓葬,包括水竹庵桥头墓、陶山墓、小馒头墩墓、面前山墓、下平地墓、宋家山墓、庙前山墓、乌龟山墓、将台山墓和倒骑垅墓,其中除倒骑垅墓位于漓渚镇外,其余都位于平水镇境内。墓群总体上占地面积大,建筑材料多样(已探明的有青膏泥、白膏泥、木炭、黄土等),建筑方法讲究(深土坑有木椁,巨型条石磨制加工)、部分墓葬封土与印山越国王陵的封土相当,有的甚至超过印山越国王陵封土的规模。

上虞区

曹娥庙

曹娥庙位于浙江省绍兴市上虞区曹娥街道孝女庙村,始建于东汉元嘉元年(151年),早年又叫灵孝庙、孝女庙,是为彰扬东汉上虞孝女曹娥而建的一处纪念性建筑。曹娥庙坐西朝东,背依凤凰山,面向曹娥江,占地6000平方米,建筑面积达3840米,主要建筑分布在三条轴线上。整体建筑规模恢宏、布局严谨,以雕刻、楹联、壁画、书法(古碑)“四绝”饮誉海内外,被世人称作“江南第一庙”。

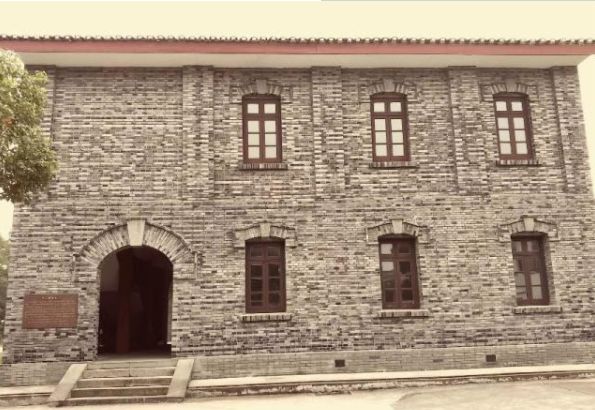

春晖中学旧址

春晖中学位于浙江省绍兴上虞区,坐落在风景秀丽的白马湖畔.早期的春晖中学,荟萃了一大批名师硕彦,夏丏尊、朱自清、朱光潜、丰子恺等先后在此执教,使得春晖中学获得了“北南开,南春晖”的美誉。

凤凰山窑址群

凤凰山窑址群位于浙江省绍兴市上虞市上浦镇大善小坞村的北面,是三国至晋代时期的遗址。由尼姑婆山、凤凰山和前山窑址3部分组成。窑址群所烧产品丰富,制作规正,釉色青润,装饰技艺千变万化。凤凰山窑址群烧造技术领先,制作手法创新,生产规模庞大,代表了三国西晋时期越窑烧瓷技术最高水平,是早期越窑鼎盛期的典型窑场,具有重要的研究价值。

诸暨市

东化成寺塔

东化成寺塔位于浙江省绍兴市诸暨市枫桥镇钟瑛村紫薇山。塔建于北宋元祐七年(1092年),称东化成寺塔,又因建于元祐年间,故亦名元祐塔。塔初建时为砖木结构,平面呈正方形,边宽约2米,原高七层,但现仅存四层。塔基用条石砌筑。部分塔砖的侧面分别模印塔形图案或“壬申元祐七年立”铭文。

嵊州市

华堂王氏宗祠

华堂王氏宗祠浙江省绍兴市嵊州市金庭镇华堂村,由大宗祠和新祠堂两座祠堂组成。大宗祠始建于明正德七年(公元1512年),是为祭祀王羲之三十六世孙王琼夫妇而筑。建筑面南向,面积约1800平方米。华堂村是王氏聚居地,华堂王氏宗祠对研究王氏家族文化具有重要意义。

小黄山遗址

小黄山遗址位于浙江省嵊州市甘霖镇上杜山村小黄山,属于新石器时代遗址,面积50000多平方米,是目前长江中下游地区距今9000年前后规模最大的聚落遗址。发现于1984年,2005年1月调查,2005年3月22日发掘。遗址堆积厚1—2米,依据文化堆积内涵和地层叠压的相互关系,小黄山遗址文化内涵分成四个阶段,第四阶段堆积遗物显示为良渚文化晚期遗存,前三阶段遗存为小黄山遗址堆积的主体,文化内涵丰富,自身特征鲜明突出。

新昌县

大佛寺石弥勒像和千佛寺造像

大佛寺弥勒石窟的形制,露顶,平面呈横椭圆形,敞前壁,前接五重檐殿阁。石窟宽15.54米、深10.69米、高17.13米。窟内正面后厝凿佛座,高2米,佛座镌有八仙过海等图案,是明嘉靖时的旧物。座上雕大型弥勒像一尊,高14.05米。起于齐永明四年(486),僧护发愿镌像;齐建武中(494-497)动工开凿,至梁天监十五年(516)告竣,前后三十年,实为最后三年(513-516)凿成,合护、淑、佑三僧之功,故世称“三生圣迹”。

千佛岩造像开凿于齐永明三年(485),有大小两窟相毗连。大窟宽约18米、深10.3米、高约7米,在大窟后壁约25平方米的面积上,正中雕有释迦坐像,右侧列千佛六区,左侧列千佛四区,每区纵排10小龛,横列11小龛,每区正中约占9小龛的位置雕一大龛,龛内一佛高0.42米、趺距0.28米、肩距0.18米,两侧雕有肋侍。大窟龛像共计1040尊造像。

—END—

绍兴宣传综合编辑

部分来源:绍兴日报

长按二维码