之前,小编曾发过一篇《技术 | 三大低轨通信星座的对比分析(上)》,着重介绍了三大低轨通信卫星星座的轨道和覆盖特点,今天就来对比三大星座的相同和不同点。已经忘记了上篇内容的小伙伴,可以点击下图查看上篇~

3卫星对比评估1

可视域范围内在轨卫星的位置和数量

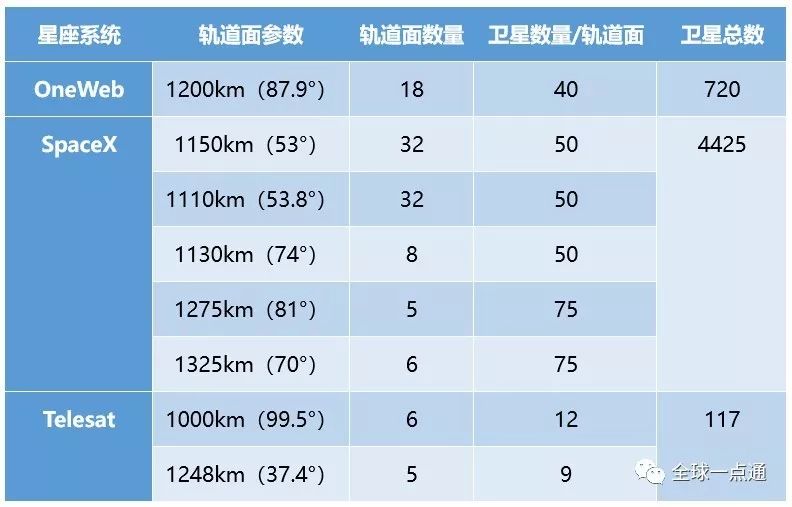

如表1所示,三个星座系统有相近的轨道半径,设计高度均为1000-1350公里的圆轨道。但OneWeb使用了传统的极地轨道设计来提供全球覆盖,SpaceX和Telesat采用了复合轨道组的形式,其中倾斜轨道为人口更稠密的地区提供覆盖服务,极地轨道提供全球覆盖。

表1 三个卫星系统的轨道参数

另据外媒消息,日前美国联邦通信委员会(FCC)代表美国太空探索技术公司SpaceX向国际电信联盟(ITU)提交了20份申请,SpaceX希望为其近地轨道太空网络Starlink额外增加3万颗卫星。

SpaceX已经在规划迄今为止世界上最大的近地轨道太空网络,FCC此前已经批准其囊括1.2万颗卫星的Starlink计划。ITU的官员证实,在20份申请中,每份希望能向不同海拔的近地轨道发射1500颗卫星。

SpaceX在其新提交的文件中表示,额外的3万颗卫星将在地球上空328公里至580公里的高度范围内运行。这些卫星将拥有可操纵的点波束与客户连接,以及用于航天器遥测、跟踪和控制功能的“全方位”波束。

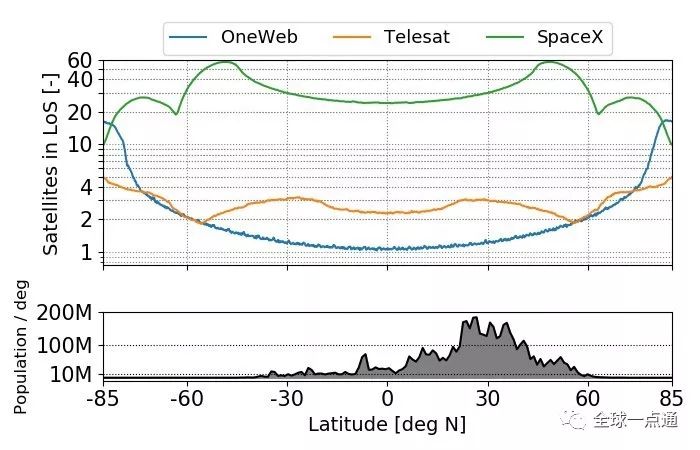

由于轨道位置的差异和组成星座的卫星数量上的不同,对于某一给定位置的通视范围内的卫星数量将会有很大的不同,图1展示了不同星座的通视范围内卫星的数量与随着纬度变化的趋势(考虑到最小升角)。

图1 通视范围内卫星的数量随纬度的变化趋势

即使Telesat星座的卫星数量远小于OneWeb,但是在人口密集的南北纬60°,通视范围内Telesat的卫星的数量比OneWeb高。这是由于Telesat的卫星星座最小升角(20°)远小于OneWeb星座(55°)。此外,值得注意的是,当SpaceX星座完全部署完成后,在人口稠密地区的通视卫星数量将会超过20颗。

2

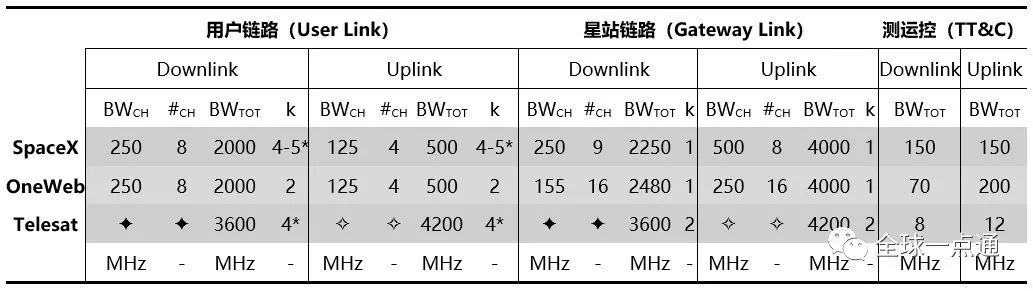

频率分布表2比较了各个卫星系统的波束数量、每个波束的带宽、每种链路分配的总带宽和每个波束的频率复用率。每颗卫星的总带宽是基于每种波束的带宽乘以频率复用系数。SpaceX和OneWeb使用Ku频段作为用户链路(包括上下行),Ka频段作为星站链路(下行频点较低,上行频点较高)。OneWeb使用右手圆极化方式提供用户的下行链路,左手圆极化方式提供用户上行链路。SpaceX使用右手圆极化方式提供用户的上下行链路,使用左右圆极化方式传输遥测数据。此外,两个星座与关口站通信都使用Ka频段。OneWeb使用左右圆极化的方式和155MHz下行通道和250MHz上行通道。SpaceX同样使用左右圆极化的方式和250MHz的下行通道和500MHz的上行通道。

Telesat系统仅使用Ka频段,因此卫星到用户和卫星到地面站的连接需要共享同一带宽。由于Telesat系统装备了弹性载荷,卫星具备为用户和关口波束分配动态功率和带宽的能力来减少相互之间的影响。

OneWeb系统具备一个弯管结构可以将用户的下行通道映射到Ka波段的关口上行通道,反之亦然。然而,SpaceX和Telesat系统具备星载解调、路由和重新调制的功能可以有效解耦用户和关口链路。这使卫星能够达到以下效果:

1)在上行链路和下行链路信道中使用不同的频谱效率,并最大限度地提高卫星的总容量;2)为用户波束动态分配资源;3)通过选择所使用的频段来减轻干扰。由于这种解耦方式,预计两个系统的关口链路都可以达到5.5bps/Hz,是SpaceX的频率复用的4-5倍,是Telesat的频率复用的4倍。

表2 不同卫星系统不同链路的带宽分配对比

其中,BWCH为通道带宽,#CH为通道数量,k为复用系数,BWTOT是总带宽,*表示作者预估值。Telesat系统中,较低?和较高?的Ka频谱是用户和关口链路共享的。波束数量和波束带宽是可重新配置的。

3

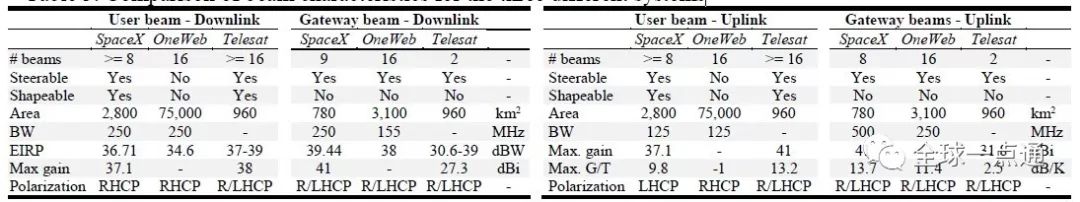

束流性能考虑到每个系统卫星载荷的不同,每个系统上的光束在功能、形状和覆盖的区域上也有明显的差异。表3包含一个总结了三种系统的光束的特性。SpaceX和Telesat都有各自可变形和可操纵的波束,而OneWeb只有固定的波束。SpaceX和Telesat使用圆形光束,而OneWeb的系统使用的是高度椭圆的光束。

表3 三种不同系统的光束特性比较

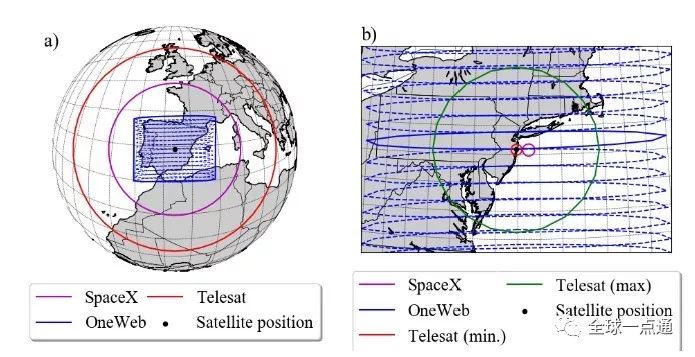

请注意每个卫星和波束所覆盖面积的差异:OneWeb的每个波束大约覆盖75000平方公里的表面积;SpaceX的光束覆盖面积约2800平方公里;而伸缩式波束的覆盖范围在960至960之间246000平方公里。图2-a)包含了对可视区的比较,而图2-b)显示了每个系统中光束的- 3db足迹轮廓。

图2 a) 三种系统在西班牙上空的卫星视野b) 一颗卫星飞过纽约上空时留下的光束足迹,从卫星上看到的投影

原文 / Inigo del Portilloa, Bruce G. Cameron, Edward F. Crawley翻译 / 朱子墨、吴阳编辑 / 陈晨

觉得好看,请点"在看"!