我们为什么需要民办教育?

浙江大学 吴华

本来不想再写文章来论证民办教育的制度优势,因为我在前几篇文章(《发展民办教育需要新的观念基础》复旦教育论坛2019.2,等)中已经提供了广泛的事实和足够充分的论证,相信不戴有色眼镜的人都很容易接受它的结论——民办教育优于公办教育,只是你永远无法叫醒装睡的人,那就让历史来检验吧。但9月3日香港股市教育板块因一篇某政协常委的发言导致暴跌,几乎重演了去年8月13日司法部公布《民办教育促进法实施条例》(送审稿)导致的一幕,说明政府的政策导向和社会对政策的理解、对民办教育政策环境的预期仍然存在较大的分歧,看来在一些重要的基本观念上还需要更深入地讨论。

1、 人们为什么去民办学校?

在自由交易情况下,消费者选择一样商品(产品或劳务)必定是因为以下两种原因之一:1.只此一家别无分店(无同类商品);2.性价比高。“1”的出现可能是因为行政壁垒,可能是因为市场壁垒,也可能是交易双方受交易成本约束,放弃搜索其它交易对象的结果,无论出现哪种情况,都降低了资源配置的效率,理论上属于“不得已而为之”。“2”体现了市场经济中消费者最普遍的决策模式,它的数学模型就是“效用最大化”或“约束条件下的效用最大化”(有些东西你很喜欢但不一定有消费能力,也叫“次优决策”),意味着社会资源的配置得以优化,它的前提是消费者可以在多个商品之间自由选择,正是消费者在不同商品之间的比较选择构成了市场经济的效率机制——优胜劣汰。至于消费者因信息障碍或认知障碍导致的判断失误,并不影响结论的普适性。

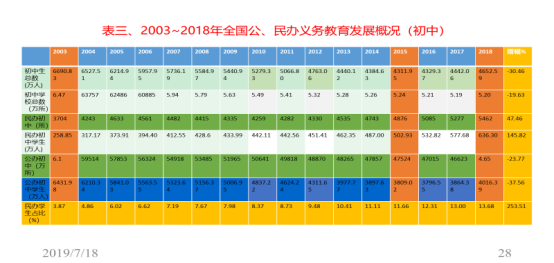

对民办教育可以做同样的分析。自2002年底《民办教育促进法》颁布以来的16年间,民办学校增加了12万所,民办学校在校学生增加了4200万人,同期公办学校减少28万所,在校生减少了2200万;特别是在义务教育阶段,16年间民办学校在校生增加了1000万,而公办学校在校生却减少了4400万!是学龄人口减少了吗?不是的,2018年全国在校生总数是2.76亿人,比2002年的2.56亿人还多了2000万;义务教育阶段总的学龄人口确实减少了3400万,但民办学校为什么可以逆势增长1000万呢(表二、表三)?是公共财政对教育的投入减少了吗?也不是的,2018年财政性教育经费36990亿元,比2002年的3491亿元增长了10倍,义务教育阶段的财政性经费更是增长了15倍!从人类理性的一般逻辑出发,对上述现象唯一合理的解释就是民办教育能够更好地满足家长(学生)对多样化、优质教育的需要!或者应用上面关于人类行为的一般分析框架,产生这种变化的主要的原因就是民办学校为家长和学生提供了比公办学校更高性价比的教育服务。

这个事实说明,民办教育的规模扩张意味着高性价比的教育产品(服务)增加,选择民办学校的家长(学生)的教育福利增加(请回顾开头的分析框架:在不受强迫的交易活动中,消费者倾向于选择高性价比商品),如果政府认真落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020)》第四十三条第二款“清理和纠正对民办学校的各类歧视政策”,由民办教育带来的教育福利增量将会更加显著。遗憾的是,不知是专家误导了政府还是政府误导了公众,现在的主流舆论竟然是要限制乃至打压民办教育,这是多么荒唐的一件事啊!一些人以为,打压了民办教育,公办教育就可以办得更好,打压民办教育产生的社会福利损失可以在公办教育的社会福利增加中得到补偿,似乎公办教育目前的窘境都是拜民办教育所赐。这当然是一个荒谬的逻辑。事实上,无论有没有民办教育,公办教育一直都难以令人满意。所以,民办教育不可能背这个锅。就是在全球范围内,世界各国的公办教育办不好的也远多于办得好的,公办教育的问题是它自身的制度有缺陷,让民办教育背锅对于办好公办教育没有任何帮助。如果一定要在打压民办教育和发展公办教育之间找到什么关系的话,那就是公办教育也因此受损而不是受益。因为打压民办教育的结果必然是:第一,公办学校(尤其在义务教育阶段)的生均经费将会减少而不是增加,因为从民办学校挤出的学生只能进入公办学校从而稀释公办学校原来的生均经费强度,即便政府增加教育投入,这个结论依然成立(表一);第二,失去了民办教育这个竞争对手,公办教育自身变革的动力只会削弱而不是增强。所以,尽管在当前这个不讲逻辑成为时髦的年代,哪怕我们只有最后、最少的理智,也不可能真的相信公办教育几十年的沉疴会因为打压民办教育而得到医治。

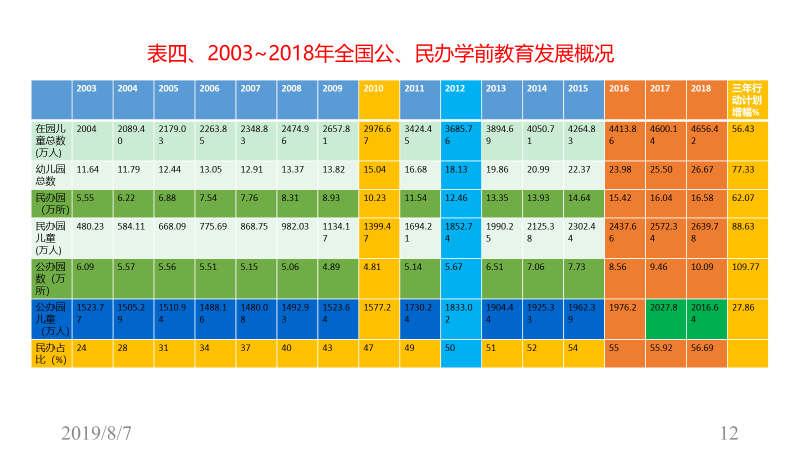

学前教育提供了令反对民办教育的官员和专家更加难以自圆其说的例证。《民办教育促进法》颁布以来的16年间,民办园增加了约11.7万所,在园儿童增加了约2200万,占比从20%上升到56%,而同期公办园只增加了约5万所,在园儿童增加了约500万,占比却从80%下降到44%(表四)。根据“教育部关于2018年全国教育经费统计快报”提供的数据推算,2018年学前教育的一般公共预算财政支出估计为2400亿左右,如果用公办园取代民办园,还需要增加财政支出至少2600亿,也就是学前教育的财政支出要占一般公共预算教育经费的13%左右(http://www.gov.cn/xinwen/201904/30/content_5387918.htm),加入这个经费需求的前提是必须压缩其他学段的教育经费,这是一个几乎无法完成的任务。最大的问题还不是钱,而是一旦学前教育全部变成公办园,幼儿的差异性、家长对学前教育比义务教育更加复杂的多样性需要都无法得到充分的尊重和满足,因此,在学前教育阶段打压民办教育也必定是一项“损民不利公”的非理性行为。

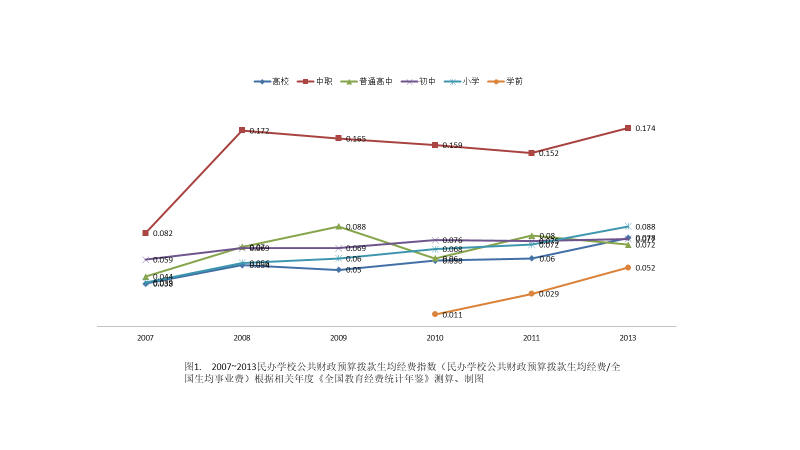

在高中和高等教育阶段,公办学校有明显的优势,但我们是否因此就能得出用公办教育取代民办教育的政策主张呢?同样不能。因为取代的结果就是用6~20倍的公共财政支出去得到一个民办教育只需要六分之一~二十分之一的财政支出就可以得到的同样的(也许是更坏的)公共产品。(图1)

表一、2017年义务教育生均经费及民办学校的财政贡献

全国生均一般公共预算教育事业费(元)

小学

初中

民办学校在校生数

财政贡献

10199.12

14641.15

小学:884.57(万人)

初中:636.30(万人)

小学:902.2(亿元)

初中:931.6(亿元)

全国生均一般公共预算公用经费(元)

2732.07

3792.53

资料来源:根据教育部“2018年全国教育事业发展基本情况年度发布”(http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2019/50340/sfcl/201902/t20190226_371173.html );《教育部、国家统计局、财政部关于2017年全国教育经费执行情况统计公告》(教财[2018]14号)(http://www.moe.gov.cn/srcsite/A05/s3040/201810/t20181012_351301.html )

表二、表三根据教育部相关年度《全国教育事业发展统计公报》整理(http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/ )

2、 民办教育对我国教育进步的独特贡献

我在各地演讲和多篇论文中指出民办教育在“增加教育供给、改善教育公平、优化资源配置、扩大教育开放、推动教育变革”等方面的重要贡献和独特价值。现在看来,上面的这些认识除了指出民办教育对教育公平的贡献以外,其余都是皮相之论。如果我们不能在中国改革开放的历史背景下把民办教育最重要的贡献揭示出来,民办教育无论在法律上还是在实践中就永远不能真正确立与公办教育平等的政治、法律地位。

改革开放以前,中国的计划经济体制不但营造了一个政府无所不能的假象,而且给人们灌输了一个非常有害的观念,就是“公比私好”。改革开放的实践已经在经济领域破除了这种错误的观念。人们认识到,通常所说的计划经济“集中力量办大事”的优点只局限在“大事”的范畴,而在那些需要“分散力量办小事”的社会活动领域,分散决策的市场经济比集中决策的计划经济更加有效。只要我们客观冷静地观察就会发现,现实世界大部分的人类活动,包括教育活动,都是由这样一个一个的小事所构成,因此更适合分散力量来办。遗憾的是,这种在整个社会都已经成为常识的观念革命在教育领域始终没有完成,“公比私好”依然是教育领域占统治地位的主流意识形态。

民办教育的实践打破了政府对教育的垄断,教育领域的市场力量开始成长。更重要的是,人们通过民办教育的卓越表现,对教育领域“公比私好”的传统信念开始动摇,民办教育仅用1%的公共财政资金就可以为社会提供20%的公共教育服务,使“公比私好”的说教也不再那么理直气壮,民办教育推动了教育领域的思想解放和观念变革,政府不得不承认的一个事实是:发展教育是政府的责任但不是政府的特权。即便政府迫于意识形态的压力不承认“民办教育优于公办教育”的事实和逻辑,但“民办教育优于公办教育”的观念已经开始成长并像野火一样传播开来。

民办教育对教育事业的独特贡献概括起来有三个方面。第一个方面,推动了教育权从国家(政府)垄断向国家(政府)与社会(政府以外的社会组织与公民个人)分享的回归。对人类教育活动的历史考察表明,最早的教育乃是家庭或部落中成年人对未成年人的示范与训诫,经过“巫、师一体”的阶段后,专门的教职人员和教育机构产生,政府和民间各自利用相关的教育机构和教职人员开展教育活动,政府与民间分别享有独立的教育权,中外皆然。由此可见,民间在政府以外享有从事教育活动的权利乃是一种自然状态,而且发生的更早,也更普遍,同时也是世界各国对教育活动的普遍制度安排。但是,新中国建国以后,受计划经济体制的影响,民间通过办学从事教育活动的权利最终丧失,政府垄断了办学(教育)权利。改革开放以后,随着市场经济的发育和教育需求的增长,政府垄断教育活动的状况不能适应社会经济发展的需要,民间重新获得教育权(办学权)成为社会转型的必然结果,民办教育应运而生,推动了教育权从国家(政府)垄断向国家(政府)与社会(政府以外的社会组织与公民个人)分享的回归。在民办教育的实践推动下,“国家机构以外的社会组织或者个人”(《民办教育促进法》第二条)获得了“举办学校及其他教育机构”的权利。教育不再是政府垄断的活动,发展民办教育成为政府以外的社会组织与公民个人的合法权利。民办教育的这个贡献基本被学术界所忽视,现在各界大谈“教育现代化”,如果没有民办教育推动教育权利的重构,“教育现代化”是肯定无法实现的。

第二个方面,在制度比较的意义上初步验证了“民办教育优于公办教育”的理论假说,在教育领域继续坚持“公比私好”的历史偏见受到质疑。本文第一部分展示的事实与分析表明,至少在学前和义务教育阶段,民办教育比公办教育有更高的性价比,如果考虑到民办学校学费普遍高于公办学校的事实,民办学校的教育质量高于公办学校的教育质量就是一个自然的推论,否则我们就完全无法解释家长愿意多花钱选择民办学校的行为。在这个基础上,民办教育比公办教育效率更高,有更多选择性都是显而易见的事实,即便我们暂时还不能接受“民办教育优于公办教育”的判断,但至少我们不得不承认民办教育与公办教育表现同样出色。

理解“民办教育优于公办教育”的另一个视角是比较两者的功能差异。对两种制度进行优劣比较的基本思路是,或者1.“制度A能干的事制度B都能干,制度A不能干的事制度B也能干”,或者2.“制度A能干的事制度B都能干,而且同样的事制度B可以干的更好”。在这两种情形中都可以得出“制度B优于制度A的判断”。虽然现实世界的复杂性常常导致1和2两种情况相互交织在一起,比如“制度A在某些方面优于制度B,制度B又在另一些方面优于制度A”等等,但是,到目前为止,除了在建立义务教育的制度方面公办教育具有民办教育无法替代的优势以外,在教育领域的所有其他方面,民办教育(私立教育)的表现都更为出色。所以,在一般意义上,我们说民办教育优于公办教育仍然具有合理性。

从两种制度运行机制的视角,我们对“民办教育优于公办教育”的判断 可以给出更有说服力的论证。在现实当中,有好的民办学校,也有好的公办学校,有差的民办学校也有差的公办学校,具体学校之间的比较并不能判断公办教育和民办教育孰优孰劣,但如果我们据此得出公办教育和民办教育各有优劣无法比较的敷衍结论则是荒谬的。就好像虽然我们无法就具体的民营企业和国有企业之间的比较得出市场经济与计划经济孰优孰劣的结论,但在制度层面“市场经济优于计划经济”已经是学界的共识和世界绝大多数国家的制度选择,有着坚实的理论基础并经受了实践的检验,当然也是中国大陆改革开放40年所获得的最重要的理论与实践探索成果。以此来观照公办教育和民办教育两种制度设计,在运行机制上,公办教育至今依然是典型的计划经济模式,而民办教育则是典型的市场经济模式,虽然公办教育几乎垄断了所有公共教育资源,并以压倒性的价格优势提供标准化的公共教育服务,但正是由于其只适宜提供标准化产品的制度局限和工业文明特征,使其在以自由选择为基石的市场经济和以多样性、个性化为特征的现代教育潮流面前应对失措,无法满足现代社会对教育多样性的需要。

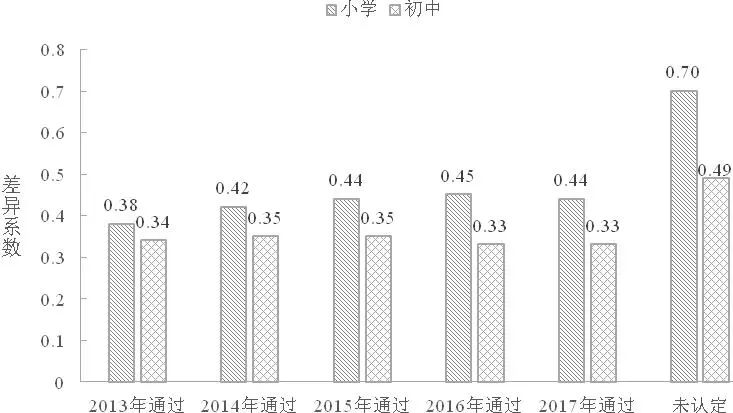

第三个方面,民办教育所具有的“帕累托改进”和“自由选择”机制开辟了改善教育公平的全新视野与有效实践。对教育公平的关注和信念是人们更愿意相信公办教育的重要理由,也是人们怀疑民办教育的重要理由,其实这只是诸多先入为主的幻觉之一。教育部发布的“2017年全国义务教育均衡发展督导评估工作报告”显示,从2013年到2017年底的短短5年间,全国通过“义务教育基本均衡县”验收的县区已经超过2400个,占全国县级行政区总额的80%以上,政府推进教育公平的力度不可谓不大,成绩不可谓不显著。但我们如果更深入细致地去分析一下政府公布的数据就会发现,即便我们不考虑条件最好的学校与条件最差的学校之间的差距(相当于图3中样本数据在平均数上下各两个标准差),而只衡量在平均水平上下一个标准差之间的学校办学条件差距,小学差距在2.6倍,初中差距在2倍!(图2,图3)而这些困扰对于民办教育并不存在。,

图2 各年度通过认定县和未认定县的差异系数

(http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/moe_2069/xwfbh_2018n/xwfb_20180227/sfcl/201802/t20180227_327990.html )

图3.标准差与样本分布区间的关系

说明:深蓝区域是距平均值小于一个标准差之内的数值范围。在正态分布中,此范围所占比率为全部数值之 68%。对于正态分布,两个标准差之内(深蓝,蓝)的比率合起来为 95%。对于正态分布,正负三个标准差之内(深蓝,蓝,浅蓝)的比率合起来为 99%。

迄今为止解决教育公平的主要政策思路都只限于缩小公办学校之间的差距,通过缩小公办学校之间的差距以实现教育公平的公共政策目标。这一政策思路在观念上是合理的但在实践上并没有达到预期目标(图2),因为公平的本质是主体权利的保障,即权利相同的人(组织)应该受到无例外和无差异的同样对待。因此,当公共资源不足以支撑权利主体受到无例外和无差异的同样对待时,不公平就是一个必然结果。对于公办教育而言,在城市化进程带来的“资源分层集聚”与“非均衡团聚”现实没有缓解乃至逆转以前,首都与地方、中心城市与一般城市、城镇与农村之间对公共资源不同的集聚能力决定了公办教育不可能真正克服教育不公平问题。

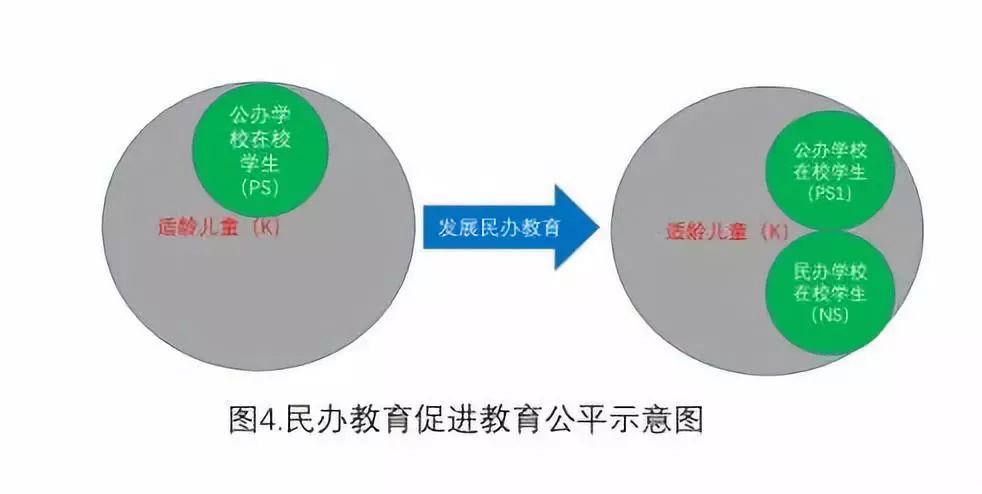

民办教育对教育公平的创新性贡献可以通过下面的图示(模型)得到生动的说明。

第一种方式,发展民办教育导致教育机会增加(图4):PS1+NS>PS;

第二种方式,发展民办教育有助于薄弱公办学校增加财政投入,从而缩小公办学校(特别是义务教育)办学条件差距(表五);

表五、2018年义务教育生均经费及民办学校的财政贡献

全国生均一般公共预算教育经费(元)

小学

初中

民办学校在校生数

财政贡献

11328.05

16494.37

小学:884.57(万人)

初中:636.30(万人)

小学:1002.05(亿元)

初中:1049.54(亿元)

全国生均一般公共预算公用经费(元)

2794.58

3907.82

资料来源:根据教育部“2018年全国教育事业发展基本情况年度发布”(http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2019/50340/sfcl/201902/t20190226_371173.html );《教育部、国家统计局、财政部关于2018年全国教育经费执行情况统计公告》(教财[2019]3号)(http://www.moe.gov.cn/srcsite/A05/s3040/201910/t20191016_403859.html )

第三种方式,发展民办教育有助于从公办学校分流有特殊需要的学生,从而缩小公办学校(特别是义务教育阶段)内部和公办学校之间的生源差距;

民办教育通过以上方式对于所有选择民办学校的学生而言,意味着放弃被公办教育垄断的体制性权益,如果不是因为他们同时可以获得更大的发展性利益,这个选择将不会发生。所以,这个变化虽然不符合经典意义上的“帕累托改进”(民办学校学生权益受损),但因为在这个变化过程中(从公办教育到民办教育)所产生的“制度红利”,在终极意义上仍然是一个毫无疑问的“帕累托改进”。

综合以上的的事实与分析,假设这不是在公办教育和民办教育之间比较,而是在“教育系统1”和“教育系统2”之间比较,我们都会没有任何迟疑地做出:“教育系统1”优于“教育系统2”或“教育系统2”优于“教育系统1”的判断,回到本文的主题,也就是“民办教育优于公办教育”,这个判断至少在公平、效率、选择性等三个方面有充分的事实依据。

3、 优先发展民办教育

民办学校办学行为必须依法规范,但不能成为限制打压民办教育的借口;民办教育、公办教育都应该继续发展,但公办教育改革就是发展,而民办教育发展就是改革。在各个教育领域,都不存在发展民办教育的预设比例,任何限制民办教育发展的政策都缺乏法律依据,不具有合法性。以计划管理为特征的传统公办教育体制是计划经济在教育领域的具体实践,不符合现代中国社会对多样化、优质教育的需要,公办教育必须深化改革才能凤凰涅槃;民办教育代表的教育运行模式更符合现代社会发展的需要,限制民办教育不但降低了全社会公共教育资源配置效率,而且不利于教育公平的实质性提升,在中国社会各个领域提升治理能力与治理水平现代化的大趋势中,教育不应该逆历史潮流而动。(欢迎传播,无需授权。建议公号刊载时注明“本号刊登该文出于学术讨论之目的,文章观点仅代表作者本人,不代表本号立场”)

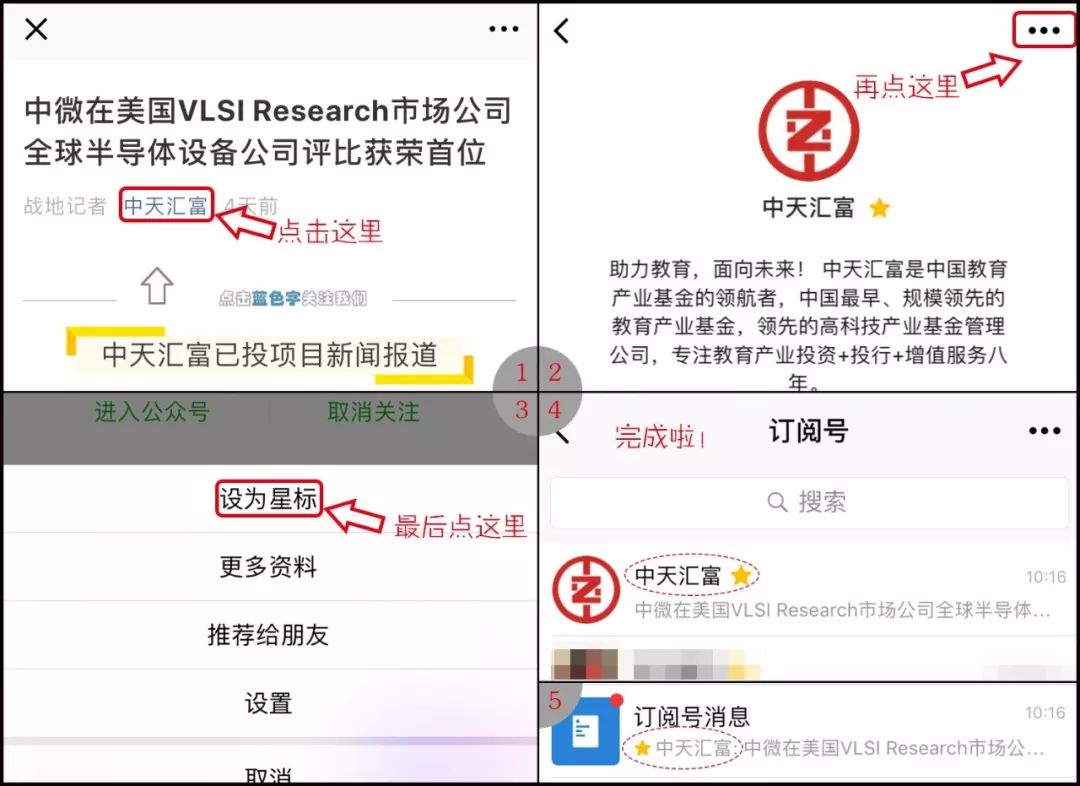

为了不让您最关心的内容被湮没

防止我们一不小心失散

快把“中天汇富”设置为星标吧★

只需三步↓↓