近期,伊朗女性球迷成为世界足坛关注焦点,导火索是一名叫萨哈尔的伊朗女球迷因不满现场看球被判监禁后自焚身亡。国际足联施压下,10日伊朗与柬埔寨之战中,伊朗女球迷现身本土体育场观战,这是40年来首次有大批女球迷到场。这一变化的背后,与伊朗近百年的历史有千丝万缕的联系…

40年后,伊朗本土看台重现大批女球迷

2019年3月初,伊朗一名叫做萨哈尔(Sahar Khodayari)的女球迷女扮男装前往现场观看德黑兰独立的比赛时被逮捕。根据伊朗法律,她被处以6个月监禁。9月初,萨哈尔得知宣判结果后,在德黑兰的厄尔沙德法院外浇上汽油自焚,随后因抢救无效身亡。

据报道,萨哈尔此前患有“双相障碍症”(指既有躁狂发作又有抑郁发作的一类精神疾病)。宣判前,她被法院监禁3日,这段经历加剧了她的病情,导致悲剧发生。

萨哈尔生前照片(网上图片)

尽管其父亲表示,希望公众不再误用他女儿的死亡,此事依然引发震动。包括德黑兰独立、罗马、切尔西、巴塞罗那等多家俱乐部对其表达哀悼和支持,伊朗男足队长舒贾埃、曾效力拜仁的伊朗球星卡里米,国际足联主席因凡蒂诺,伊朗政治地位最高的女性,副总统埃布特卡纷纷发表看法和声明。

国际足联迅速在官网发表声明,敦促伊朗必须允许女性进入球场。到了世预赛伊朗与柬埔寨之战前,伊朗政府做出改变,允许女性球迷现场看球,并为他们设置了专门看台,分配出3500张球票。伴随着一场14-0的大胜,伊朗女球迷创造历史的同时,也见证了历史。比赛进行时,球迷高喊萨哈尔的名字,表示对她的悼念和感谢。

伊朗40年来女性变化

1979年前,伊朗提倡完全西化和打破世俗化,限制一夫多妻制。当时巴列维王室鼓励女性烫着时髦发型,穿迷你裙,展示自己的身材,甚至有法令规定,政府官员如果让妻子蒙面纱上街,就会被辞。

最极端时,当警察发现有女性戴着面纱上街,会主动将其撕掉。当时不少伊朗女性开始从政,女性大学生人数不断增加,无论去观看比赛还是其他活动,女性都不受限制。

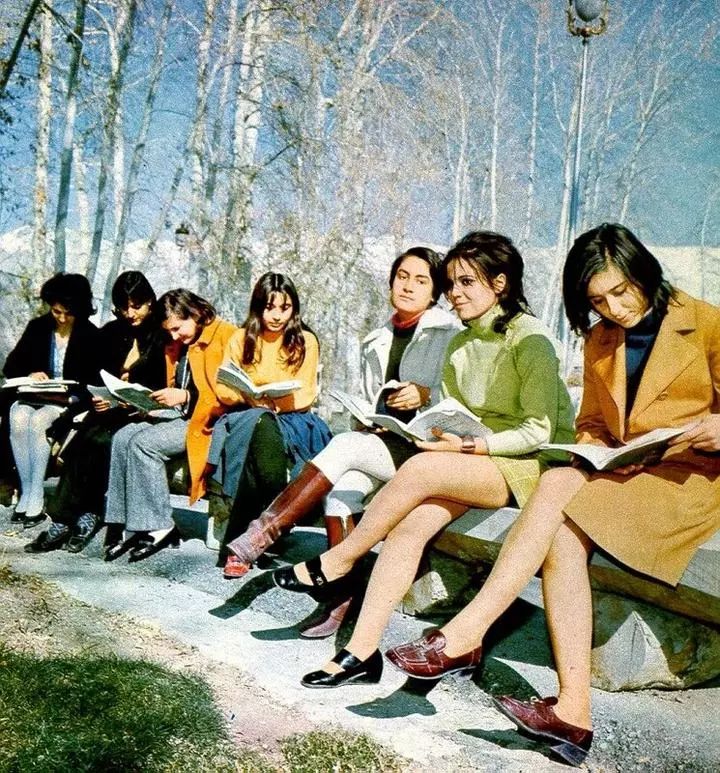

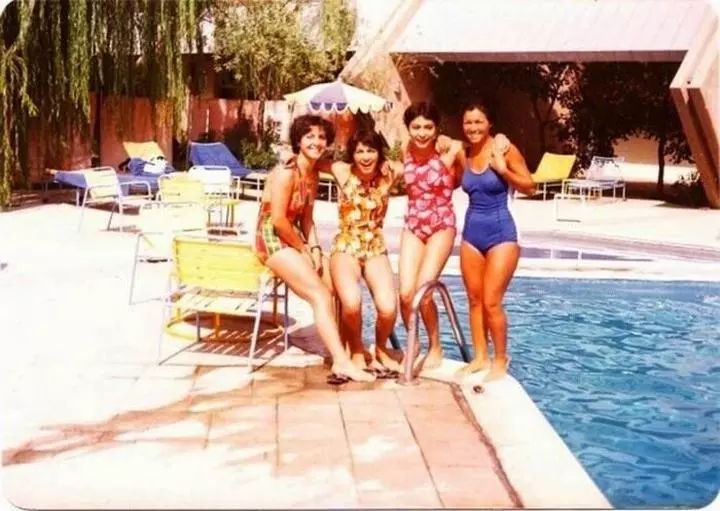

70年代的伊朗女性(网上图片)

1979年伊斯兰革命结束后不久,尽管有女性抗议,但政府规定伊朗女性要重新戴上面纱,穿回早已脱掉的罩袍,女性不得在公众场合(如饭店、咖啡馆、商店等等)裸露身体任何部位,不能随便外出,出门时要从头到脚裹上罩袍,还要有长辈同行。

结婚问题上,1935年,伊朗实行新的《婚姻法》,将伊朗女性结婚年龄由9岁提升至15岁;1967年的《家庭保护法》明确这一政策。1979年后,伊朗女性最低结婚年龄一度降至13岁。1991年,伊朗女性结婚年龄重回15岁。

看球问题上,伊朗政府禁止本国女性在体育场馆观看男子体育赛事,违者可遭逮捕、罚款甚至监禁,但近年来伊朗官方的确也在逐步开放禁令。2018年10月,在伊朗主场与玻利维亚的热身赛中,约有100名伊朗女性亲临阿萨迪体育场现场观战,这是近40年来的第一次。

(图)与玻利维亚比赛时,现场观战的伊朗女球迷

去年世界杯时,伊朗和葡萄牙比赛前,首都德黑兰的不少女球迷破例被允许来到体育场观看现场直播,但要求有男性家人陪伴。

2006年,伊朗前总统内贾德曾废除过这项禁令,允许为女性设立专门看台区域。但是,在最高领袖哈梅内伊的反对下,内贾德推翻了这个宣布不足20天的决定。在伊朗,宗教领袖有着说一不二的权力,对总统政策有一票否决权。

同样是在2006年,一部讲述6名伊朗女孩扮成男子前往现场看球然后被抓的伊朗电影《越位》,获得了当年柏林电影节的最佳影片金熊奖和评审团大奖银熊奖。

(图)2018年世界杯战胜摩洛哥后,伊朗女球迷在德黑兰街头庆祝

2017年6月开始,伊朗女性掀起白色星期三运动,形式是女性在网络上发布自己戴白色头巾或穿白色衣服的照片表达抗议,目的是反对强制的着装规范。

石油资源成导火索,英美控制伊朗

伊朗是拥有近5千年历史文明古国,历经多个王朝。1921年,上校礼萨-汗在英国的支持下,发动军事政变,于1925年建立巴列维王朝。拿了人家的手软,巴列维自然要受制于英国人。

伊朗拥有丰富的石油和煤炭资源,因此成为列强猎物。早在1819年,英国便以波斯湾常有海盗出没为借口,不顾波斯(1935年更名为伊朗)的反对,派遣强大海军巡航,强迫对方同意他们检查过往波斯湾的所有船只,这意味着英国航运公司垄断了波斯湾地区的业务,伊朗失去海岸线的控制权。

伊朗国王礼萨-汗正在检阅军队(网上图片)

一战前后,英国人发觉石油资源对一个国家的国防、军事及经济的重要性。于是用高科技手段,在这里频繁开采石油,尤其是在波斯湾发现巨额石油储量后,英国变本加厉。自1913开始,这里的石油业一直由英伊石油公司(后改名为英国石油)掌控,其背后的控制者就是英国政府。面对反对声,他们软硬兼施,大玩文字游戏,英国人一方面给波斯人开出许多无法兑现的空头支票,一方面继续在这里攫取巨量石油和经济利益。

二战期间,为阻击纳粹德国,美国、英国、苏联同时出兵伊朗,战争结束后,英美撤退,苏联却并未撤离。因战争元气大伤的英国不想失去伊朗石油这块肥肉,只能求助美国,伊朗人也希望苏联尽快离开。

二战期间,英军进入伊朗的主力多由印度士兵组成(网上图片)

美国随即以原子弹为威胁,让苏联离开后,成为伊朗的新盟友。他们一方面向伊朗出售高端武器,掌控重要的石油资源,一方面扶植伊朗,让他们成为美国人在中东的强力保障,算是双赢。

自1941年开始,登基为王的已是小巴列维,这位从小就被父亲送往英美接受西方教育的国王,即位后展开了大规模国有化工业改革,但整个伊朗依赖英美的局势没有改变。

摩萨台推动的石油改革

进入50年代后,伊朗人越来越不满英美在这里对石油的垄断。英伊石油公司在这里开采石油后,只分给伊朗人16%的利润,英国人还垄断了这里的油田和港口。在国内“石油国有化”的强烈要求下,伊朗亲美总理阿里-拉兹马,在议会游说议员反对石油国有化,结果遭到暗杀。

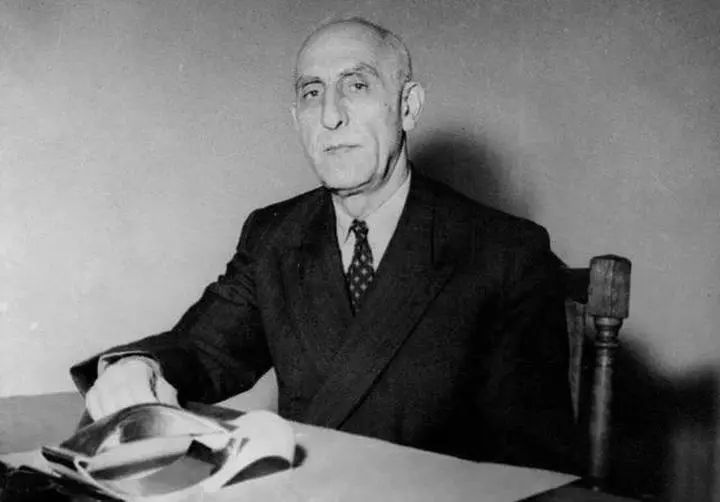

在曾经的伊朗贵族摩萨台等人的推动下,伊朗伊斯兰议会及伊朗参议院在1951年3月,通过了将英伊石油公司收归国有的决议。仅一个月后,伊斯兰议会以79票赞成、12票反对提名69岁的摩萨台为首相。

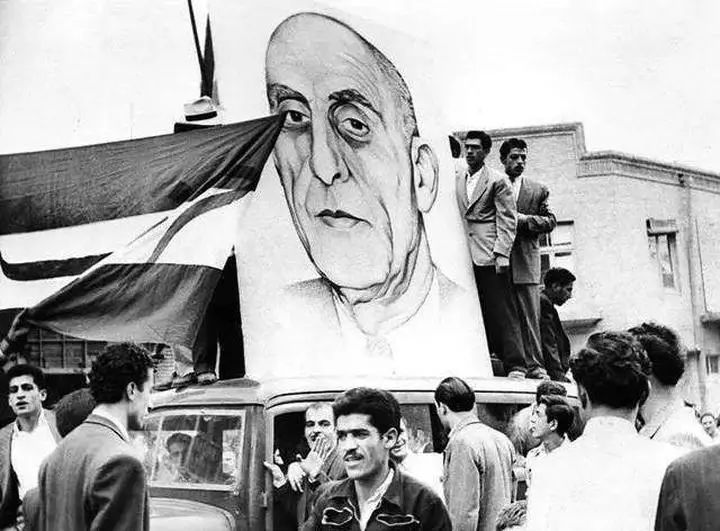

摩萨台曾受到伊朗民众的拥护(网上图片)

萨摩台上任后,立即签署落实石油国有化的法令。同时,还下令切断了与英国的一切联系,对英美殖民者采取“零容忍”态度,主张伊朗人自己当家作主,因此他在国内被不少人成为“民族英雄”。

摩萨台主张社会渐进式改革,不完全照搬西方的经验。他的主要措施包括:佃农不再被地主强制劳役,提供劳动机会,推行失业补偿金,扩大医保范围等等。此外,他还推进世俗化改革,主张慢慢改革伊朗的社会,这些有利民众的措施正循序渐进进行时,意外发生了。

时至今日,摩萨台仍是伊朗民众最喜欢也最尊重的历史人物之一,因为他曾经让伊朗人摆脱了英美的控制。但那场政变,改变了伊朗和摩萨台的命运。

英美策划政变 推翻摩萨台

英国失去石油利益后,又错误的认为,摩萨台大力推进国有化,是想投奔苏联阵营,于是英国情报局向美国求助,双方一拍即合。美国为这场政变取了一个高大上的名字“Ajax",这是特洛伊战争时一个传说英雄的名字。事实上,这件事从头至尾,美国做得并不光明正大。

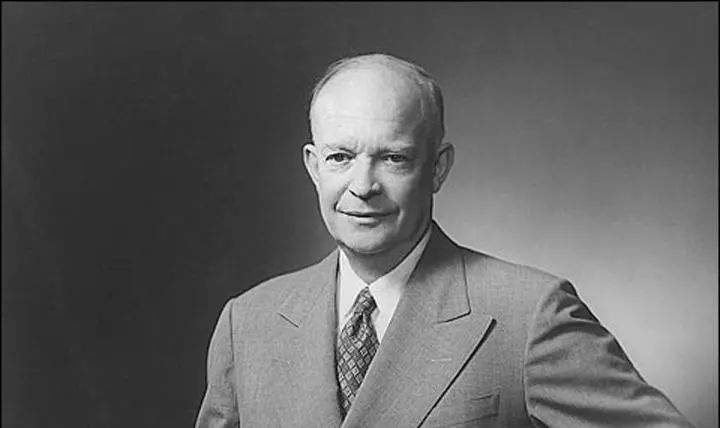

1953年初,艾森豪威尔当选为美国总统,政府拨款100万美元,要求“采取任何可导致摩萨台倒台的办法”。随即西奥多-罗斯福总统的孙子小克米特-罗斯福前往伊朗,担任总指挥,他也是Ajax行动的首席顾问。

艾森豪威尔政府希望让摩萨台下台(网上图片)

摧毁摩萨台前,美国人早就打好了舆论战,他们让间谍在伊朗大肆散布假消息,污蔑摩萨台,煽动公众骚乱,搞得民心惶惶。伊朗间谍还故意威胁多名宗教领袖,称“如果他们反对穆萨台,将会遭到严厉的惩罚”,试图激起宗教社群的反抗情绪。

英美拨出大量资金,买通伊朗街头黑社会来对抗摩萨台和政府,组织抗议示威活动。美国政府还买通了伊朗将军扎赫迪,给予他重金武装军队,同时用15万美金控制伊朗电台和报社,让媒体轮番报导摩萨台负面新闻,称穆萨台是全伊朗的敌人。

一切准备就绪后,英国情报局找到了已经被软禁的国王巴列维的姐姐,劝说她从海外回到德黑兰参与政变,小克米特-罗斯福数次游说伊朗皇室家族行动,甚至威胁他们:如果不服从,美有能力让伊朗成为下一个朝鲜。

令英美意外的是,他们策动的政变在1953年8月16日失败,穆萨台抢先调用军队保护起自己的住所。当美国中央情报局将这一情况向政府汇报后,小克米特-罗斯福坚持继续行动,他一方面在伊朗散播消息称,摩萨台动用武力,试图颠覆皇室政权;另一方面追加筹码,鼓动暴徒上街抗议,继续用谣言抹黑摩萨台。

这次罗斯福的阴谋得逞,此前被美军保护起来的扎赫迪重新出任总理,摩萨台逃离宅邸后第二天被抓,起初被判死刑,随后改为三年有期徒刑,出狱后他被美国软禁,1967年在抑郁中离世。

摩萨台政府被英美阴谋推翻后,激化了伊朗人的仇美情绪(网上图片)

以上内容并非好事者编写的故事会,也非故意抹黑美国。这是美国中情局在伊朗政变60多年后,向公众公布的1000多页机密文件中的部分内容。

如今,越来越多的美国政要认为,美国那次政变却对伊朗政局发展造成窒碍,这也是为什么伊朗人现在跟美国如此势不两立的主要原因。

巴列维王朝,值得怀念吗?

时至今日,关于对伊朗巴列维王朝的评价,仍存较大争议。网上不少文章认为,那个时代是伊朗的完美时代,事实上,仔细对比下民生数据和诸多问题就会发现,巴列维时代的伊朗甚至不值得留恋。

巴列维重新掌权伊朗后做的第一件事就是推翻此前摩萨台倡导的石油国产化,与多家海外石油公司签订合同,英美继续可以分享伊朗石油利润的最大份额。在美国支持下,巴列维用先进武器武装军队,并组建秘密警察维护统治。

巴列维在政治改革上,提倡的是现代化和西化,鼓励伊朗人前往海外尤其是美国留学。到了50年代末,伊朗经济形势严峻,巴列维启动白色革命,希望用快速的经济发展和完全西化,改变伊朗现状,却埋下苦果。

70年代的伊朗上层社会(网上图片)

巴列维改革的内容包括分给农民土地、国有企业收益转为私人所有、给予妇女选举权、建立新型军队、医疗免费等等。这些措施的初衷当然是好的,但因执行不力,加上政府经费不足以及好高骛远,巴列维王朝很快陷入困境。

从1956年到1976年的20年时间,伊朗很多数据都让人惊叹,但背后,却是中下层民众的生活愈加困苦。这20年时间,伊朗总人口从1900万增加到3370万,可医疗和保障却仍然落后,除了首都德黑兰外,伊朗乡村婴儿死亡率达到惊人的千分之120,每8名婴儿中,就有1名不幸夭折。

同时,伊朗最贫穷的17%人口只占全国1%的收入,德黑兰的一半人口只能蜗居在糟糕的棚户区。在德黑兰平均9人就拥有一辆汽车,其他地区则接近每100人才有一辆汽车。

至于如今仍在网上流传的,伊朗女性穿着超短裙、泳装的美艳照片,基本属于伊朗上层社会的奢侈生活;当时伊朗中下层妇女,仍为温饱发愁,根本没有化妆和买衣服的闲情逸致。

(网上图片)不少巴列维时代伊朗女性的照片在网上流传

最让伊朗民众不满的是,巴列维王室的腐败和极度奢华的生活。他们过着令美国人都感到吃惊的奢侈生活中,每天活在无尽的享乐中。

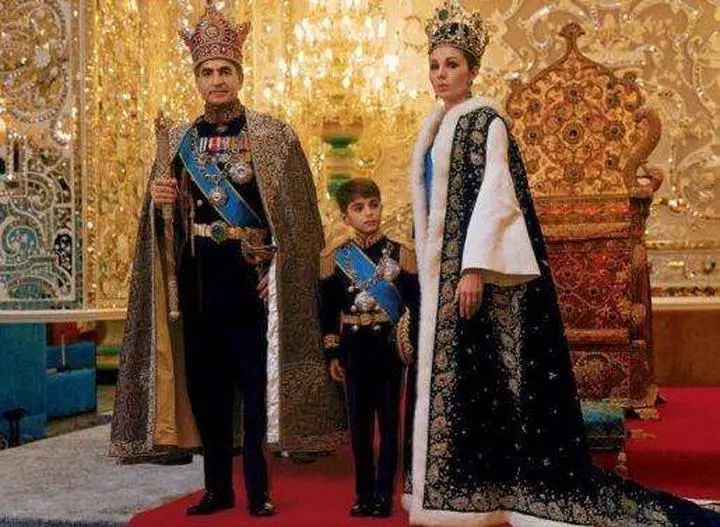

巴列维的私人生活更是传奇,他一生中先后娶了三任妻子,他的爱情故事足够写成几本著作,其与第二任妻子的故事,甚至被意大利导演拍成电影《苏瑞亚:悲伤的公主》。当时伊朗王室的穿着时髦,一度引领世界潮流,甚至连美国人和英国人也时常关注,巴列维和皇后,今天又换了哪件衣服。

巴列维第三任妻子法拉赫加冕时,皇冠有1469颗钻石,36块绿宝石,105串珍珠和36粒美玉,比英国女王还阔气。

国王巴列维和第三任妻子法拉赫(网上图片)

1971年巴列维举行波斯帝国建国2500周年大庆典,总花费2亿美元(相当于目前的80亿美元),宴会上的嘉宾非富即贵,所有膳食由巴黎著名的马克西姆餐厅独家供应,165名专业厨师烹制豪华大餐,所用的松露、鹅肝酱、江鳕、小牛肉,以及25000瓶名酒全部从法国空运。传言巴列维私人账户上有50亿美元,其修坟墓花了10亿美金。

现实不是没有给巴列维改变的机会,1973年第四次中东战争打响,石油危机爆发,在1975年,伊朗石油财年收入达到历史新高——206亿美元,盈余37亿美元。可这笔钱被巴列维用于大搞工程和购买武器,他们从美国购买了高档的F-14战斗机和基德级驱逐舰,对比下,民众的生活没有丝毫改善。到了1977年,伊朗失业率飙升至近10%,通胀率达到60%。

看到国内形势的糟糕,巴列维数次承诺改革,却只是说说空话。面对越来越多的抗议,伊朗求助美国中情局,用大批秘密警察镇压,同时控制舆论。此时的伊朗几乎完全成为美国的附庸,加上一直敌视宗教势力,伊朗国内的反对声达到顶点,数百万人上届抗议。

眼看局势无法控制,1979年1月17日,一个冬日的午后,末代国王巴列维带着无奈、不舍和疲倦,驾驶飞机在德黑兰上空盘旋数圈后,含恨离开。一年半后,他病逝于埃及,伊朗巴列维时代彻底结束。

伊斯兰革命推翻巴列维王朝

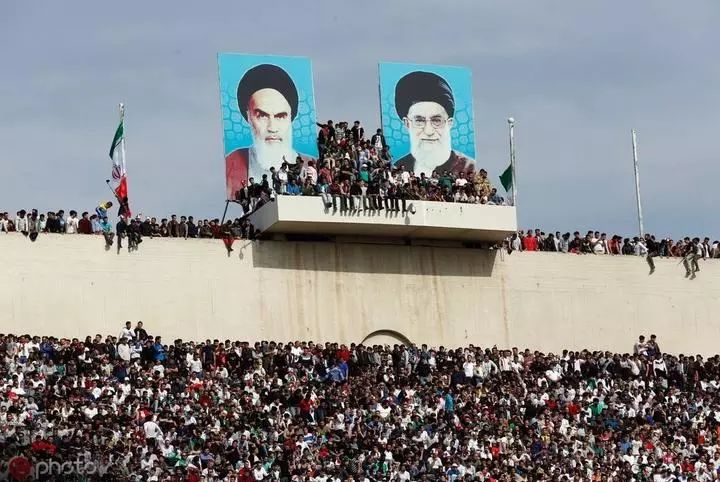

1979年的伊朗伊斯兰革命,推翻了国王巴列维的统治。伊斯兰革命的政治和精神领袖就是霍梅尼。

(图)时至今日,霍梅尼在伊朗仍备受尊敬,图为2017年3月,伊朗1-0战胜中国队时,他们主场悬挂的霍梅尼(左)巨幅照片,右图为伊朗现任最高领袖哈梅内伊

霍梅尼出生在宗教教士家庭,童年贫寒疾苦,由婶婶抚养长大。其19岁时进入伊斯兰神学院,开始跟随老师哈埃里-亚兹迪学习。亚兹迪在伊朗是著名的大教士,极具盛名。

霍梅尼在这里学习伊斯兰法律,伊斯兰经典等等。随后他留在圣城库姆的神学院任教,伊朗之后的总统拉夫桑贾尼,目前的最高领导人哈梅内伊都曾跟随他苦学。到50年代末期,霍梅尼成为大阿亚图拉,这是伊斯兰教什叶派中的最高等级。霍梅尼全国闻名,受到拥戴。

巴列维发动白色革命时,霍梅尼是坚决的反对派,他认为巴列维把伊朗人的命运和美国人绑在一起是完全错误的,屡次发出警告的他5次被捕入狱,更是被流放至土耳其,随后辗转伊拉克和法国。进入70年代,伊朗民众生活质量下降,霍梅尼的演讲内容在民间广泛流传,他对伊朗问题一针见血,并对未来的改革提出了真知灼见。

到了1978年,伊朗民众苦不堪言时,霍梅尼的威望达到顶点,大量的信徒和百姓效忠他,听从他的训导。1979年2月1日,流亡在外的霍梅尼返回祖国,他受到近3百万人的欢迎。

霍梅尼得到伊朗民众广泛支持(网上图片)

4月1日。霍梅尼宣布伊朗改国名为伊朗伊斯兰共和国,举行公民投票后,建立了政教合一的制度,一直延续至今。同年11月,77岁的霍梅尼就职为伊朗最高神权领袖。

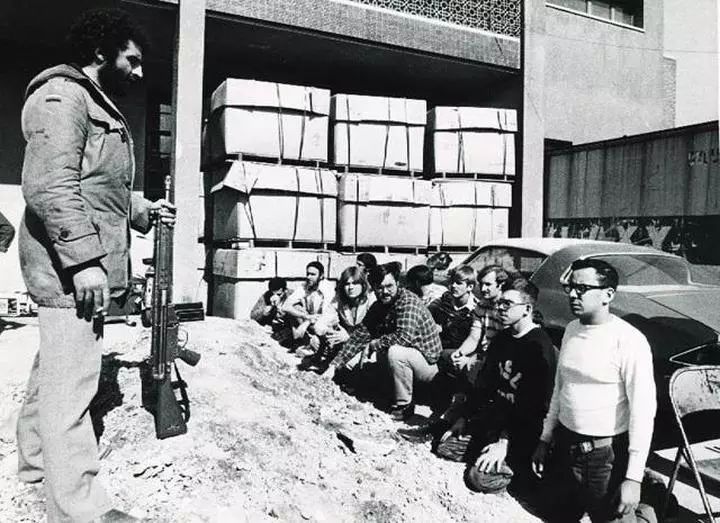

坚强的伊朗:从亲美先锋到反美先锋

霍梅尼上台后,伊朗与美国的敌对情绪达到顶端,当时伊朗甚至禁止播放西方音乐。1979年的11月4日,德黑兰的4000名学生和民众,占领美国大使馆,66名美国外交官和平民被扣留,这一人质事件持续了444天。美国随即宣布与伊朗断绝外交关系,并对其制裁,双方抗争由此展开。

1979年11月,多名美国外交官被扣为人质(网上图片)

美伊之间分歧不断,尽管多次关系缓和,却并未有实质进展。1988年,美国军舰击落一架伊朗客机,290人遇难,激起伊朗全国公愤。2001年911事件后,小布什称伊朗、朝鲜和伊拉克是邪恶轴心国。而在今年6月,特朗普更是宣称,在最后10分钟才下令取消对伊朗的打击。

近40年时间,伊朗经历过残酷的两伊战争、一直没有间断的制裁以及核危机事件,尽管目前国内形势不佳,但伊朗人仍然坚强生活。

按照此前《凤凰周刊》对如今伊朗的描述是:当外界紧张地讨论美伊大战何时爆发时,伊朗北部靠近里海的拉姆萨尔海滩上,人们正在享受宁静的周末时光。街上没有导弹,生活还在继续。新闻节目不断地谈论波斯湾的重要性,强调古老波斯人的民族精神;电视节目上身穿白衬衫的孩子们在演绎民族主义歌曲,他们坚定地唱着,为自己是伊朗人而自豪。