请问:您知道哪儿是“豪三峡”吗?

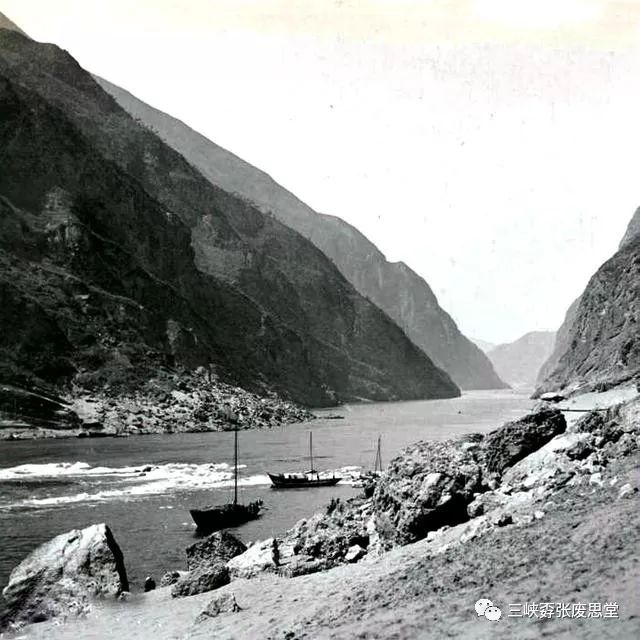

新滩天险

三峡就三峡嘛,怎么还叫“豪三峡”?

初听“豪三峡”这个称谓,我大吃一惊。经常往返于三峡区间,自诩已是“老三峡”了,怎从未发现或者听到过“豪三峡”这个地名呢?

按情理,把三峡概括成雄、险、奇、幽,是不错的。象著名的夔门天险,“众水会涪万,瞿塘争一门”,其气势你把它描绘成雄奇、险峻,是颇为恰当的。而从美学之角度谓之曰豪放、豪迈,又有何不可呢?看来,豪三峡当指夔门了。

位于巫峡境内的巫山十二峰,宛若十二把锋利的刀剑摆阵似地插在峡江两岸,非但气势雄伟,而且因大禹治水和神女降龙的传闻,俨然是一副纠纠武夫的形象。若把这里称之为豪三峡,大抵也错不了。

那么,昔日里神鬼皆愁的著名险境――崆岭滩呢?峡中那堆屹立江心的品字型礁石,尤其是那个令人心惊胆战的“对我来”巨礁,记录着多少悲欢离合、船毁人亡的往事啊!你眼中的崆岭峡,难道不是豪三峡么?

其实,上述三处都不是真正的豪三峡。要找准它的位置,必须翻阅发黄的史书。在绵长的西陵峡段,我循着《水经注》梳理的脉路,在牛肝马肺峡和兵书宝剑峡之间,找到了答案。

好奇怪哟,原来其貌不扬的新滩,过去的名字叫青滩,它便是豪三峡。

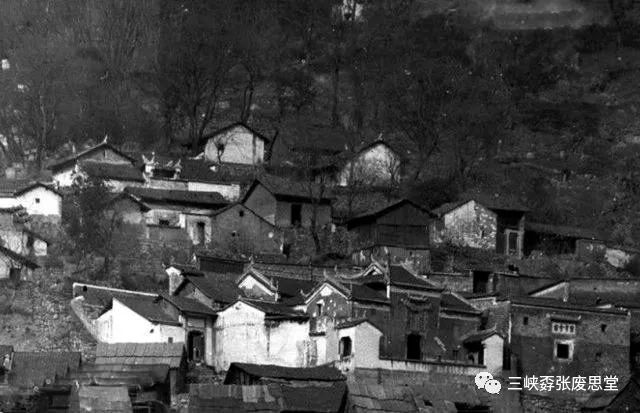

古老青滩

青滩(又称新滩),是川江枯水期水流最急,落差最大的险滩(滩长100多米,落差就达7米多)。新滩,说明是原来山体滑崩的名讳,滑崩之前此地名曰青滩,青滩“始平坦,无大滩”:汉永元十二年(公元101年),“崩填溪水,压杀百余人”;晋太元二年(公元378年),“山又崩,当崩之日,水逆流百余里,涌起数十丈”;宋天圣七年(公元1030年),“蛟出山崩,水石喷涌,害舟不可胜计”,堵江二十余年,至皇佑三年(公元1052年)才疏凿通;明嘉靖二十一年(公元1543年),久雨,“新滩北岸山崩五里,逆浪百余里,江塞,舟楫不通,压居民百余户”,堵江长达82年,至天启四年(公元1625年)才得疏通。

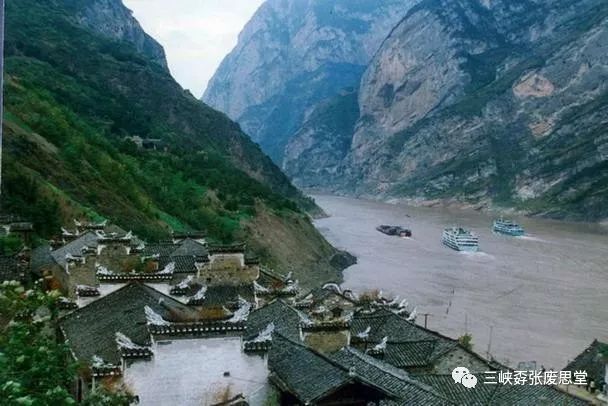

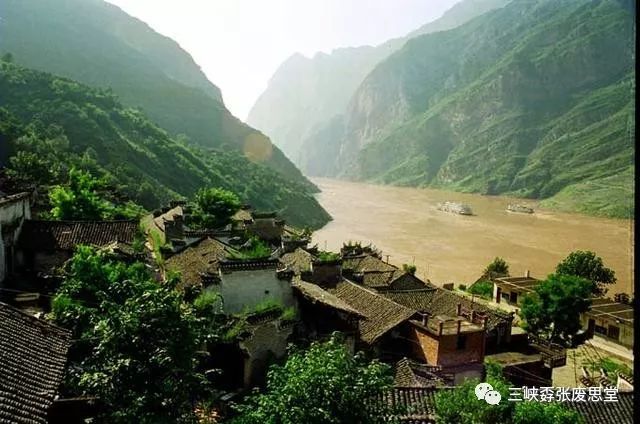

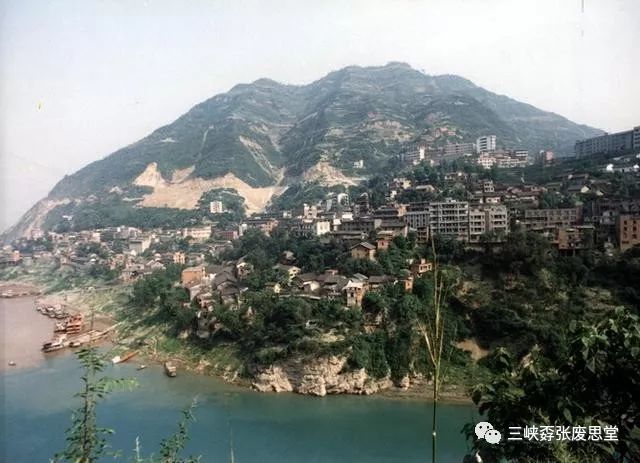

新滩

据考证,本世纪以来,这里已先后六次发生较大危害的崩滑。1984年6月12日的大滑坡可谓震惊世界,原因是当年拟定的三峡工程“150方案”已被国务院原则批准上马。当天的大滑坡,滑体飞泻入江,涌浪高悬,整个新滩古镇顷刻间化为乌有。所幸预报准确且疏散及时,新滩镇457户1371人全都安然无恙。如今,呈现在我面前的是一片硕大的滑坡体,荡然无存的坡底处便是过去的繁华古镇新滩)。

找到了豪三峡,尽管已为时太晚,我还是感到高兴的。青滩虽已不复存在,新滩也已名存实亡,但青滩和新滩的历史是不能抹煞的。千年古镇的风流韵事凝固在峡江汉子的纤绳和船板里,只要有峡江,只要有山民和船工,以豪三峡著称的青滩和新滩,便会永恒……

新滩姐儿:你们都去哪儿了?

新滩

“青滩的姐儿,泄滩的妹”。

民谣里的姑娘是以脸蛋、身姿招人喜爱呢,还是因青滩、泄滩的山水美色滋润着她们的肌肤,使她们容颜秀丽、楚楚动人呢?

疑问揣在心里,便想去探寻究竟。

不曾想到,青滩的姐儿都不见了。照情形,她们是出不了远门的呀,怎么就找不着了呢?找不着青滩姐儿,就找青滩的艄工问吧,结果,艄工也不知都上哪儿去了……

原来是我自己糊涂。方位是对的,地点也是对的,只是青滩早在1900多年前就已改名换姓。历史上那个令人胆战心惊却又朝思暮想的青滩,被一次剧烈的岩崩吞没,青滩古镇永远地消逝了,镇上的尤物—烟馆,酒肆和惹人喜爱的滩姐儿也都无影无踪.....

新滩两岸

早在1000多年前的宋朝,青滩就名存实亡了。侥幸的是,青滩的废墟边又悄然耸起了新的吊脚楼、新的烟馆和新的酒肆,那些酒肆的旗幡宛如招魂的路引,竟又把逝去的滩姐儿诱了回来。从此,新滩取代了青滩,因了崩岸,或者说因崩岸造成险滩而导致舟楫往来必须驻足的缘故,新滩反比原先的青滩古镇更加繁华了。

“打新滩来绞新滩…….”

听见没有?船过新滩不叫“过”,而是叫“打”或者“绞”。打滩的过程是一场战役行动,是有着失败心理准备的紧急冲锋,无论上行上行,船老大必在新滩过夜,必在烟花柳巷酒足饭饱且与青滩(新滩)的姐儿耳膑厮磨后方肯离去。缘由极简单,船老大此去不知是否还能归来,悲到极处之放纵行为是不会有人指责的,何况,川江跑船一跑便是几个月,他们不去光顾新滩姐儿的暖帐软床,或者说新滩姐儿很少闻到船老大身上的汗臭味,彼此的麻烦那可就大了。

古井背水女

试问:新滩何以存?烟馆酒肆何以存?船来也,船去也……..

“绞滩”,在看客眼里挺好玩哩:船只上行,新滩滩陡流急,光靠人工拉纤根本上不去。于是,在其上游设立专门的绞滩站,仿佛用轱辗将缆绳放入井底取水一般,将上行船远远地拴住,然后启动绞机,慢慢地把船拉上险滩。必须声明,船老大此次顺利过滩,脸上绝无笑容,因为前面还有更险的激流和险滩在等着他去拼去搏。

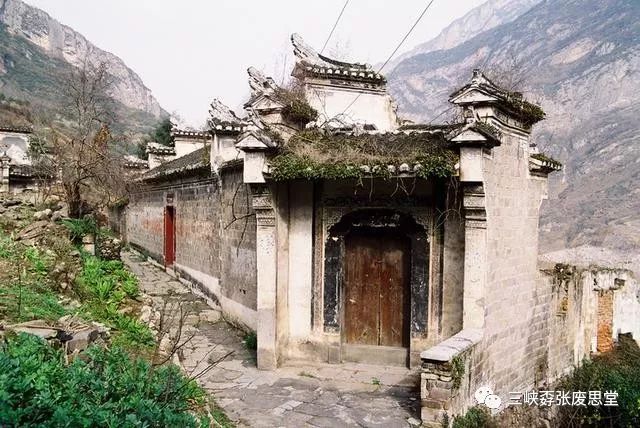

新滩古民居

青滩很古,新滩很古,青滩和新滩的故事便很多很多。青滩或新滩故事里的主人多半都是姐儿,她们的幸福或不幸都是命中个注定的。可以说,没有她们的喜怒哀乐,没有她们与船老大和过往商贾老爷们的悲欢离合,便没有青滩新滩的过去。

青滩死了,古镇死了,我还上哪儿去找青滩的姐儿呢?

走在古镇的废墟上,耳畔便仿佛有峡江的号子响,有滩姐儿的歌声婉转着,感觉挺压抑…..

神了:诸葛兵书藏此峡

兵书宝剑峡

船驶过新滩就进了兵书宝剑峡。

在峡谷北岸陡崖石缝中,看去好象放着一个像书卷的东西,传说是诸葛亮的“兵书”。“兵书”下面凸起一根上粗下尖,竖直指向江中的的石头,酷似一把宝剑,故此峡名为“兵书宝剑峡”。

相传在三国时,诸葛亮乘船经过西陵峡,突然患了重病,他惟一放心不下的,是一部一直带在他身边的兵书。那可是一生的心血呵!他希望能将这部兵书传给一个有真才实学的人。思来想去,便决定将兵书藏在一段一般人不易爬到的半山崖中,并在兵书上竖了一把宝剑,用来守护兵书。

所谓兵书,实乃悬棺

宝剑

不料这事竟被一个姓吴的贪官知道了,派两个会飞檐走壁的江洋大盗和几个水性很好的船工去偷。贪官抬头一望,果然见半山崖上的兵书宝剑金光闪闪,他急忙命两个江洋大盗火速攀岩,谁知就在这时,忽然狂风大作,飞沙走石,伸手不见五指,紧接着一声霹雳,闪闪发光的宝剑犹如一条火龙蹿下来,吓得两个江洋大盗扑通扑通就跳入江并沉入江底,这时兵书上显出八个金色大字:“有才者取,无才者亡。”贪官见了,赶忙跪在船上磕头求饶,才幸免一死。

香溪:一条溢香的河流

香溪

听说过么,泪水溶解了脂粉,裹着香气,流了一条河…..关于这条河的传说,比水还多。

都说,王嫱自山村告别乡亲,一路哭泣,一路悲歌;

都信,昭君自香溪上船,非狂饮溪水,金莲不挪…..

我却不敢苟同.皇宫选美,选胜者瘳廖,农家女王嫱及其亲友,定是三拜九叩,喜形于色;山沟里出凤凰,赖祖上阴功,何悲之有? 王嫱入宫遭冷落,乃画师作崇,是后人传说.昭君挺身出塞,是因寂寞,还是忠君爱国?客观上促成睦邻友好,未必定读过“关系学”……

因此我说,香溪是一条流溢欢乐的河,引人入胜的河;

两岸连山,清澈的河水宛若飘带,飘带抖动,谱迷你醉你的四季歌!

呵,香溪,一条美丽的河。

你吃过蜜桔脐橙么?可香哩,这香气,出自这条神奇的河……

香溪古镇

位于香溪河口的香溪镇是一座历史悠久,散发着浓郁人文气息的文化古镇。在香溪东面山,因山产玉兰,无叶而花白有香,名香山;山下有溪,溪有香山潭,故名香溪。建于唐代,宋属武昌乡,明万历年设镇,有巡检司、税务司、东西盐粮仓,清宣统年间香溪为自治区.宋代著名的理学家范浚的故里,“九子登科”的美誉从此流传。香溪范氏宗祠有楹联云:“朱子(熹)三访地,朝庭七聘家”。始建于南宋末年,明万历年间重建的香溪宝塔,是一座佛塔,砖石楼阁式,七层六面中空,高约32米,边宽2.56米,青石塔基高1.12米。1966年在香溪密山村发现宋墓,出土国家一级文物棉毯,现藏中国历史博物馆。

长江三峡中最有名气的支流就算香溪河了。

民间传说的香溪是另一种版本,说香溪河是因为王昭君而出名的。王昭君就住在香溪河上游的宝坪村。相传王昭君选入汉宫时就是从香溪河出山的。她来到香溪河,在溪水里浣了手绢,浣着浣着这溪里的水就清澈如玉了,就清莹含香了。香溪发源于鄂西的神农架林区,这里是汉朝妃子王昭君故乡。传说有一天,昭君在溪口边洗脸,无意中把颈上项链的珍珠散落溪中,从此溪水清澈,水中含有香气,故名香溪。

绝了:桃花竟能变成鱼

香溪镇,左侧乃香溪河口

据考证, 香溪发源于神农架。每逢桃花争妍时,香溪河中可以看到一种形似桃花、分身四瓣、晶莹透明的鱼,这就是香溪河特有的稀有鱼类一一桃花鱼(桃花水母)。鱼的主体如伞,触手繁多,约有250条,依长短可分7级,因伞部收缩及触手的上下运动而浮沉。它与桃花一起出现,也同桃花一起消逝。

相传,当汉元帝决定让昭君远嫁匈奴和番前,恩准她返回故里,探望父母、乡亲。昭君返回家乡后,一面与亲人细叙别情,一面满山遍野去寻觅儿时的足迹,真舍不得离开这青山秀 水的故乡。

昭君别去那天,乡亲们难舍难分。昭君登上江中的龙舟,抱起心爱的琵琶,弹起哀婉动人的别离由。此时盛开的桃花似她的知音,听到感人处,竟纷纷飘落,有的落在船上,有的落在她身上,昭君不禁潜然泪下,泪水洒落在桃花瓣上,又漂入江中。这些沾满昭君泪水的桃花瓣纷纷变成了五颜六色的小鱼,追随龙舟游动。船工随手摸起一条小鱼献给昭君,昭君深情地赐给它们一个美丽的名字一一桃花鱼。

从此,每当桃花盛开的季节,桃花鱼便在香溪清澈的水中游来游去,好象和故乡的亲人们一起呼唤昭君的归来。至今香溪的老人们还说:每当桃花盛开,明月当空的深夜,就能听到古代妇女衣服上金玉饰物的撞击声。

有诗为证:杜甫到昭君故里凭吊后曾吟道“环佩空归月夜魂”!

(注:水母是典型的腔肠动物,和鱼相差十万八千里,“桃花鱼”只是人们的习惯叫法而巳)。