【写在前面】

为深入贯彻落实全国教育大会精神,创新大学生思想政治教育形式和内容,使广大学生进一步深刻感受中国的历史性变革和伟大成就,深切感悟中国共产党的历史担当和社会主义制度的优越性,进一步坚定跟着中国共产党走中国特色社会主义道路的信心和自觉性,2019年3月至6月,根据《教育部关工委关于全面开展“读懂中国”活动的通知》要求,我校举办2019年厦门大学“读懂中国”活动,经专家评审,视频和征文类目均产生一批优秀成果。

即日起,“南强晚晴”将陆续选登2019年厦门大学 “读懂中国”系列活动中获奖的优秀视频及优秀征文,欢迎读者们关注!

1

厦门大学 “读懂中国”系列活动

征文一等奖作品

1

科研学者心 参政爱国情

——访厦门大学南洋研究院汪慕恒教授

汪慕恒,出生于1927年7月,台湾省台南市人。厦门大学南洋研究院教授,福建省东南亚学会会长,全国政协委员。汪先生在东南亚经济、亚太经济等学术研究领域成果丰硕,享誉海内外学术界同行,与此同时,积极参政议政,服务奉献于国家改革开放事业经济建设和祖国和平统一大业。

治学严谨 著作等身

从1958年-2007年,汪慕恒先生从事科研工作49年,加上从事教学工作的11年,他一生从事科研、教学工作共计60年。他说,“我由于有着忠于职责的信念,凡是对社会、国家、民族有利的工作,我都会勤勤恳恳、任劳任怨、废寝忘食地对待,对工作不敢有丝毫松懈。因此也取得了一些成绩。”

在1958年-1996年被调到厦门大学南洋研究所从事东南亚经济问题研究时,他便意识到东南亚经济问题的研究在国内的空白,基本上没有什么可供参考的中文材料,而东南亚各国当地虽然都有华人办的华文报,但质量并不高,并不能以此为参考资料,而那时主要能依靠的资料多来自于英文和日文,为此,他决定必须让自己掌握一两门外语。

在完成科研任务的同时,他积极参加了厦门大学工会举办的外语夜大学,在日语班上了两年日语课,基本掌握了日语。同时,他又找了一本完整的英语语法书自学了英语。据他回忆说,当时这个班上大约有73人报名入班,但中途许多人由于教学忙、出差等原因中途退学,毕业时只有13人,而在这13人中,结业后能坚持使用日语这一工具,达到翻译专业文献,并有日文译文、译著发表的最终只有3人,而汪老便是这3人之一,到最后,不仅能看能译,还能进行最后的校对和把关。

汪慕恒教授近照

在文化大革命期间,汪老也不幸受到了严重的冲击,被下放到农村接受贫下中农再教育。在1978年文革结束真正拨乱反正后,国家开始实行改革开放政策,汪老认为,这个时候的自己才进入了科研的最好时期。由于掌握了日语、英语这两门外语语法工具,并掌握了马克思主义辩证法研究工具,1980年以后他陆续取得了有关东南亚经济、亚太经济、亚洲地区出口加工区等方面问题的丰硕科研成果。截止1996年,累计公开发表学术论著9部,出版学术译著7部,学术论文400多篇,学术译文700多篇,学术硕果累累,成果斐然。

对于这些出色的学术成果,汪老认为,这其中既有客观原因,又有主观原因。他坦然,调到南洋研究所研究东南亚经济问题,是组织上安排的,自己刚到所里时也不知道东南亚经济是什么,路就只有一条,非走不可,既没有“疑无路”,也没有“望尽路”,就只是认真地一步一步走好眼前的路、脚下的路。而在科研的过程中,虽然的确要费很大的劲去钻研,但汪老说,用功是很吃力的,但科研对于他来说是最大的享受。为了把更多的时间投入到科研和学习中,汪老总会想尽办法挤时间出来。在南洋研究所上班时,他总是一坐到办公桌前就开始全神贯注地投入学习,这样就可以比别人更早进入工作状态。而夜里睡觉时,他总会在枕头旁边放上三样东西:笔记本、钢笔、手电筒,因为在夜深人静时是最能发人深思的时刻,每逢得到什么解决问题的思路时,他都会立即打开手电筒,拿起钢笔,记在本子上。

心系故土台湾 关注祖国统一

“乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。”余光中一首《乡愁》,道出了多少人对祖国统一的希冀。

由于出生在台湾,汪慕恒从小对祖国统一问题有着更深的关切。他参政议政的特点之一,便是以“台”字号问题为中心,关注台湾问题,努力为祖国的和平统一大业献计出力。五年来,他持续跟踪台湾经济、台湾资本流向,密切关注台湾经济和社会发展态势,每年都对台湾经济发展形势进行回顾和展望,应用自己的专业特长在参政议政方面撰写了100多篇调研报告和相关文章,如“三个寄希望于……”的观点,《改善投资环境,扩大台资引进》等,积极为祖国和平统一、国家经济发展建言献策。

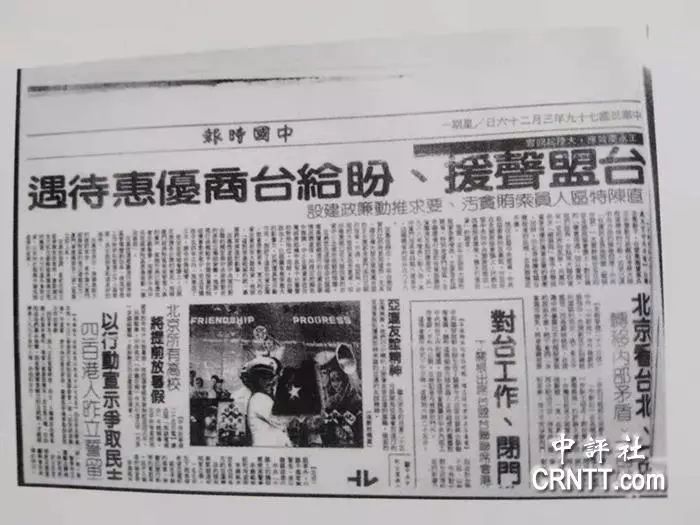

台湾《中国时报》曾以“台盟声援,盼给台商优惠待遇”为题,报道汪慕恒教授的发言,图为台湾《中国时报》(1990年3月25曰)剪影。

回顾自己参政议政的过程,汪慕恒先生在自己的回忆录《我的一生》中写道:“要有责任感与奉献精神,认真进行调研”。在他15年的参政议政工作中,他平均每年都要花3-4月收集国内经济问题的资料,对一些经济问题进行调查研究、思考、分析,直至得出初步结论,形成参政议政的意见和建议。他认为,虽然这客观上会对自己的科研工作的时间和精力有很大的分散,但是他认为,“这些参政议政工作是自己作为全国政协委员、厦门市政协顾问应尽的职责,所以一直不敢懈怠。”

在汪老1991 年、1993年两次赴日本讲学时,他都选择了住在新华社在日本简易又便宜的招待所,三餐吃方便面,尽量省下费用,大量购置、影印有关台湾资本海外投资问题的书与文献资料。对于日方学者与笹川平和财团邀请参观、游览的项目,他都选择了婉言辞掉,以便能够腾出更多的时间到书店找书,到日本亚洲经济研究所查阅资料。质朴节俭,求知似渴,体现了一位学者最真实的底色。

在进行参政议政的专题调研方面,汪慕恒先生认为,进行调查研究十分重要。“没有调查研究,就没有发言权。”他说,首先要掌握能够反映客观事物发展变化的真实的、系统的第一手材料,然后通过长期跟踪进行判断、分析、研究,探索客观事物发展的本质原因及其与其他事物的本质联系,根据掌握到的客观事物发展规律进行事物发展前景的预测,最后才能提出一份有质量的参政议政建议。

在他所承担的台盟中央政策研究室委托的调研任务、坚持15年调查研究的“台资在东南亚与在祖国大陆的投资与投资环境的比较分析”为题的参政议政工作中,汪慕恒先生在15年间先后收集了日本贸易振兴会的世界投资白皮书,掌握台湾资本海外投资的第一手资料,长期追踪台湾资本海外投资的几个转折性节点的资料,并分析其经济背景,找出台湾资本海外流向变化的本质原因,探索其规律,撰写调研报告与参政议政建议,为促进海峡两岸经济贸易关系发展起到了重要推动。

“读懂中国”,我爱祖国。我们走近了这样一位厦大学者汪慕恒教授,他和许许多多的“五老故事”,便正是鲁迅先生所言“中国的脊梁”。学问以格物致知为先,研究东南亚经济问题,之根究底,苦心孤诣,经世济民情怀跳动于字句之间;教学以良师益友为义,培养学术人才,三寸讲台,诲人不倦,满城桃李何需堂前更种花;参政以拳拳赤子为心,热爱国家,希冀统一,隔海相望海峡心相牵。先生风骨,高山仰止,景行行止。

文:厦门大学南洋研究院

王玖玲、杨健斐、吴卉轩、梁倩玉、石文涛

图:香港中评社资料图

南强晚晴 | 厦大老同志的公众号

喜欢我们?给我们一点“好看”

欢迎转发到朋友圈ヾ(????)?"