尊重的意思是平等相待的心态和言行,而不是居高临下的强制留学生不准使用母语,设身处地去理解对方才是文化交流与融合的必备条件。就像杜克学生们在联合发起的声明中写的那样:

"我们承认语言困难会对许多国际学生构成障碍,但我们认为,这是杜克应该更加尊重和理解我们的原因。"

中国的留学生,在国外的大学想要平等的生存有多难?

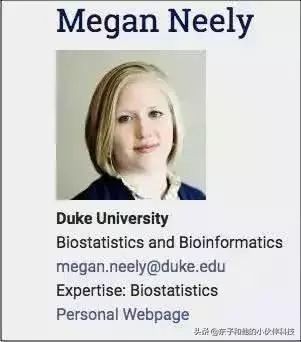

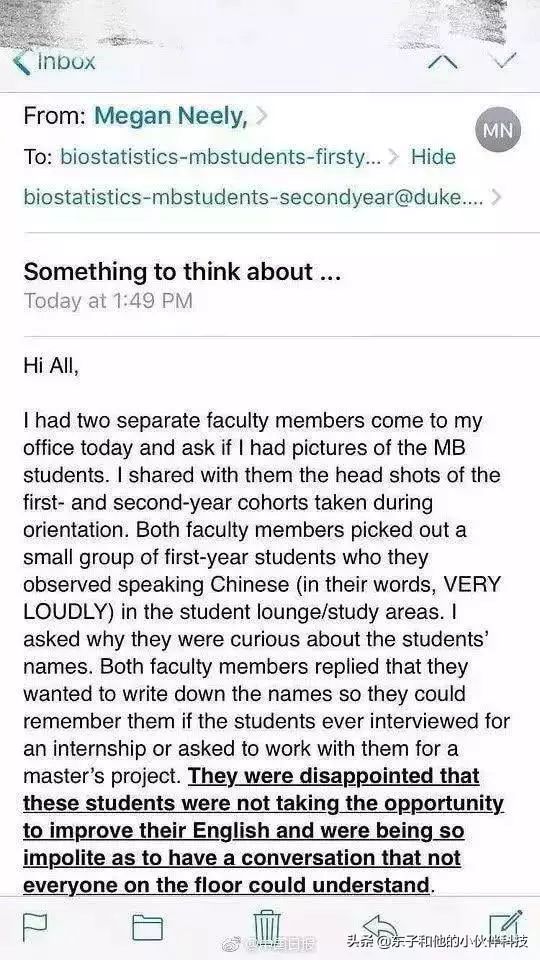

杜克大学这样在美国排名TOP10的高等学府,爆出种族歧视新闻,一名生物统计系的助理教授梅根·尼利(Megan Neely)向全系学生发送了一封邮件。

她在邮件里说,有两位教职工称他们在教学区看到两名中国学生"大声说中文",想要知道学生的名字,好在之后拒绝这两名学生的实习或项目申请。对学生"不寻找机会提高自己的英语水平很失望",以及"在公共场合用别人听不懂的语言交流也很不礼貌。"

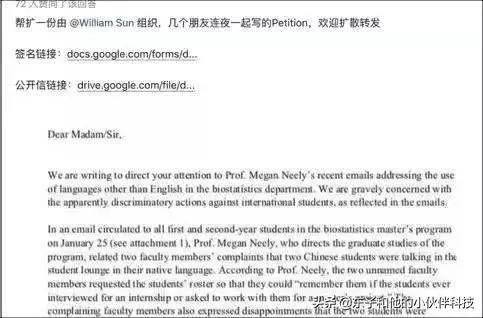

这则消息引起了杜克大学的中国研究生委员会的重视,他们很快起草了一份请愿书,请学校领导调查此事。

学生们认为,教职人员并没有权利干涉学生在课堂之外是用什么语言交流,更不能因为学生使用自己的母语,就限制未来他们找工作或是参与项目。他们希望这件事能得到公平处理,使他们获得应有的尊重。

这不仅仅是一种种族歧视的行为,根据美国平等雇佣机会委员会(Equal Employment Opportunity Commission,简称EEOC)关于"基于出生国的歧视"的规定,如果这两个教职人员因为这几位中国留学生"展现了某种民族特征"而对其作出不平等对待,是可以被判定为违法的。

中国学生草拟的请愿书

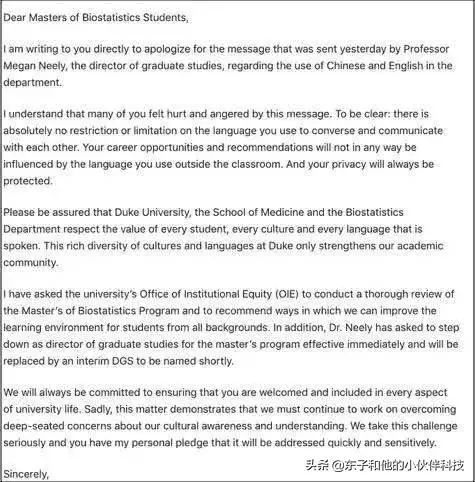

迫于压力,杜克大学在事情发生的一天后,也很快做出了回应,医学院院长给所有生物统计系硕士学生发送了邮件:

"我十分理解很多人因为那封邮件而感到受伤。必须澄清的是:当你与他人交流的时候,我们绝不会对你所使用的语言加以任何限制。你的工作机会及推荐信也不会被你在课外时间所用的语言影响,同时你们的隐私将永远受到保护。"

"此外,Neely博士已经被要求立即辞去硕士项目主任。"

屡见不鲜的"文化歧视"

杜克大学的处理还是比较公正的,院长向学生道歉,涉事的教职员工也已经撤职。但这些年的"歧视中国人"事件远远不止这一件:

2017年,哥伦毕业大学的"姓名歧视"大肆泛滥。很多中国留学生宿舍门牌上的名字被恶意损毁,而使用英文名的名牌则"幸免于撕"。为此,中国留学生们录制了视频《说出我的名字》(Say My Name)来表示抗议;

还有曾经闹得沸沸扬扬的"D&G辱华"事件。D&G在Ins和微博分别发布了主题为"起筷吃饭"的宣传片,视频中的主角是一个小眼睛的亚裔模特,装模作样的用筷子去夹玛格丽特披萨,配上"中式发音"的旁白,引发了关于品牌辱华的探讨。

对中国人的歧视主要表现为:眼睛小、喜欢"抱团"、性格内向、不善交流等等。对于明显不同于自身的陌生文化和习惯,人们总是下意识的排除异己,而不是尊重和理解。

然而并不是所有的人都是这样粗暴的对待不同文化,也有选择亲自去融入另一个群体,从而更好的处理文化差异。

Nef Francis是一名化学老师,过去十二年一直任教于两所美国最顶尖的私立高中,美国总统、政要、企业家的摇篮——Philips Academy Andover (菲利普斯安多福学院)与Choate Rosemary Hall(乔特罗斯玛丽中学)。这几年,她发现校园里的中国面孔越来越多,甚至达到了五分之一的比例。

起先,Nef并没有觉得,这群通过顶尖私立学校严格筛选的学生有什么不同之处,时间久了之后,她意识到这群中国学生的确有所不同。

他们在学习上愿意投入更多的精力,但在课堂上不会像本地学生那么活跃,课余时间也不太愿意融入本地学生的交际圈,本地学生和中国学生之间有着无形的厚屏障。

这引起了Nef的好奇心,她并没有"歧视"这些内向的国际学生,反而做出了一个令人意想不到的决定:去中国教书,去切身地体验中国的文化。

设身处地体验中国文化

通过一个为期一年的教师交流项目,Nef来到上海复旦附中的国际班成为了一名外教。习惯双语学习的学生们很快接纳了这位新老师,率先感到压力的反而是Nef自己——完全陌生的环境,陌生的语言,没有家人朋友在身边,出了门都不知道有什么东西可以吃……

语言问题同样也影响到了她的社交圈。与国际学生更愿意和相同母语的朋友交往一样,来到中国后的Nef面对陌生环境,也更愿意与会说英语的人交流。这并不是性格上的羞涩内向导致的,而是人在离开自己的舒适圈后下意识对安全感的寻求。

Nef度过了一段艰难的适应期,她发现即使对于一个受过良好教育的成年人而言,适应异国他乡的过程也是孤独和漫长的。

拥有同样的经历后,并感受了中国的文化环境后,很多问题就豁然开朗了,Nef从自身的经历中理解了中国学生的生存处境。虽然在学习头脑上,他们无疑和本地的孩子一样出色,但在生活和文化环境的适应方面,这些中国学生必须付出比别人更多的精力。

Nef班上的学生Nicole,曾经在安多福高中交流了两个暑假。她说:虽然自己的英文不错,但刚到新环境的时候,面对满屋子母语是英语的陌生同学,还是很迟疑自己会不会说错话。

"不是我们不想融入,他们也没有一开始就毫无芥蒂地接纳我们啊。" Nicole认为,想要双方都卸下心房友好交流,还是需要一定时间的,用非母语去交朋友也并非易事。

刻板印象来自不理解

随着与中国学生的朝夕相处,Nef也更深刻地理解了教育环境带来的不同。

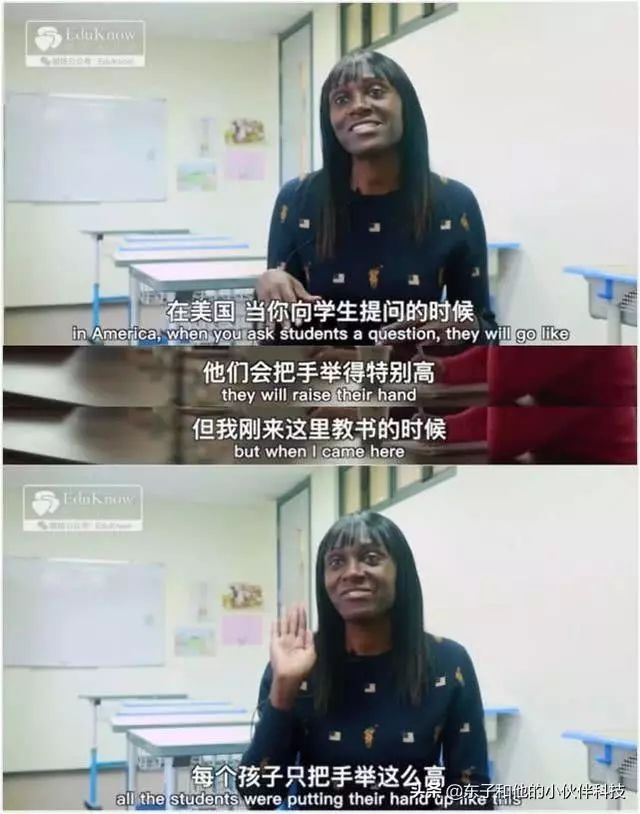

她发现,相比较美国的孩子,中国学生会更"爱面子",他们认为在同学面前答错题是一件丢脸的事情;所以为了避免出现这种情况,中国学生更倾向于不主动作答,这也是他们上课发言积极性不高的原因。

为什么中国的课堂会缺乏交流?Nef发现这是由教学要求决定的。同样是化学课,中国学生们学习的内容明显比美国学生们更深奥,这也就代表在相同的课时内,中国的老师必须讲解更多的内容,更注重教学的高效性,而这无疑会减少学生与老师的交流时间。

所以,中国老师上课时会更偏向于讲解知识,而不是与学生之间进行交流互动;这种教学风格的差异,使得中国学生更习惯于"接受",而不是"表达"。即便在出国之后,这种长期养成的习惯也无法很快改变,导致国际学生在美式课堂中总会有格格不入的感觉。

后来Nef也发现,没有及时举手发言,并不代表学生们没跟上她的讲课思路,反而可能是想得更深。班上有一个成绩非常突出的孩子,一旦掌握了一个知识点,就会开始仔细钻研,举一反三,沉浸于自己的世界中。诚然他不会和老师过多交流,但这可能才是最适合他的学习方法。

Nef意识到,中美的两种教育模式之间并不存在优劣,只有学生更适合哪种风格而已,而她也在寻找属于自己的平衡之道。

对于英文能力不甚突出的孩子,她会更多地重复那些复杂的化学术语,直到每个人都能正确地脱口而出;而对于学习速度更快的孩子,她会布置演讲类的任务,让他们把学会的内容内化,再复述出来,还能锻炼他们在人群面前说话的胆量和自信。

在一年的交流项目结束之后,Nef决定继续留在中国。她相信自己能够给中国孩子带来积极的影响,带领他们用另一种方式去学习;而Nef的学生也说,她上课不"催眠"、不照本宣科,鼓励每一个人发言,让他们的课堂气氛更加活跃了。

成为一座沟通的桥梁

但Nef还有更大的计划。

亲身在中国生活过工作过,接触并且了解这里的文化环境后,Nef对很多事有了和以前截然不同的看法。她也知道即使是在号称"移民大熔炉"的美国,依然有很多人对陌生文化抱有偏见;而就像英国散文家威·赫兹里特说的那样,"偏见是无知的产物",想要消除偏见的第一步,就是跳出固有环境,去体验对方的文化。

为此,Nef创立了"上海交流项目",她希望自己能够成为一道桥梁,让更多的美国老师通过这个项目,来到上海的学校进行交换,转变视角,去认真感受和理解中国文化。

"因为中国留学生的群体越来越大,了解他们背后的文化就变得越来越重要,这也能让老师更好地帮助到学生们。"Nef说。

什么才是对于文化差异真正的尊重?不是要求你服从于我,而是相互理解,相互适应。Nef用自己的经历证明了这一点。

无论是杜克大学教授公然歧视学生在课外时间说中文,还是引发轩然大波的D&G辱华事件,本质上都是对于异文化的偏见与蔑视,习惯性地将自身的文化习惯凌驾于对方。

有个曾去国外留学的朋友说过这样一段经历:

"那时候听力都还不过关,别人语速一快就会听不懂,给银行打电话的时候总是战战兢兢。有一次转账出错只能找人工服务,转接到的工作人员非常有耐心,听出来我是一个外国人,就把语速放慢,说到重点还会多重复几遍,确保我听懂了他的意思,最后还提醒我如果有问题可以随时打电话询问——那是我第一次感受到自己是被尊重的。"

尊重的意思是平等相待的心态和言行,而不是居高临下的强制留学生不准使用母语,设身处地去理解对方才是文化交流与融合的必备条件。就像杜克学生们在联合发起的声明中写的那样:

"我们承认语言困难会对许多国际学生构成障碍,但我们认为,这是杜克应该更加尊重和理解我们的原因。"

-end-

文章来源东子和他的小伙伴科技

注:本文转载自网络,仅供读者参考,著作权属归原创者所有。我们分享此文出于传播更多资讯之目的。如有侵权,请在后台留言联系我们进行删除,谢谢!