作者: 吕澂

出版社: 上海人民出版社

出版年: 2005-05

《印度佛学源流略讲》讲述印度的佛学思想开始流行,是在公元前5世纪,以后逐渐扩展发达起来,一直到公元10世纪大乘佛学在印度衰微,前后经历了一千五百年。在这漫长的时期里,印度佛学的学说本身也经历了好几次大的变化:由原始佛学到新派佛学,再后又发展成大乘和小乘,大乘本身也还分初、中、晚期之分,这是很明显的几个阶段。本稿将印度佛学分为原始佛学、部派佛学,初期大乘佛学、小乘佛学、中期大乘佛学和晚期大乘佛学六个阶段,根据汉文、藏文的大量文献,对勘巴利文三藏以及现存的有关梵文原典,按照各阶段出现的典程生后顺序,说明它们各时期学说的特点和变化,对印度佛学一千五年的历史发展概况,基本上勾画出了一个清晰的轮廓。据整理者称,这是我国第一部原原本本讲述印度佛学史的书藉。

这本书是吕澂先生1961年在原中国科学院哲学社会科学部佛学班的讲演稿。那时吕先生已经准备写一本印度佛学史。从讲稿的内容来看,吕先生对佛学的研究有很深的造诣。他不但熟悉中文的经典,对日本及西方学者在佛学方面的研究也不陌生,看完这本书,觉得它简直是一本简明的印度古代思想史,它可以和印度出版的同类书相媲美。作者在书中谈到,日本学者“受到资料限制”,不能从根本上解决研究印度思想史的问题,“西洋人的研究就更差了”(参看《印度佛学源流略讲》第83页。下引此书,只注页码)。我认为这个结论不失公允,因为有关印度的史料,特别是佛教的史料,多半散布在印度古文字、中文和藏文的古典著作中,这就只有靠精通这些语言的、学者来努力发掘了。日本和西洋当然也有精通梵文、巴利文、中文、藏文的学者,但是他们理解的程度以及阅读的广度和深度就不能和印度、中国的学者相比了。正是这个原因,使吕先生在佛学的研究上超过了很多日本和西洋的学者。吕先生的研究也指出了一个中印研究的新方向,佛学方面很多问题都是中印两国历史上的共同问题。佛教虽然起源于印度,但是到了玄奘以后,可以说它的发展重心已经从印度转移到了中国。很多佛教经典著作的梵文和巴利文的原文本子已经失传了,可是它们的中文和藏文译本却得到保存。虽然这些译本不能保留原本的百分之百的真实性,但是它们的参考价值是非常高的,换句话说,在原文不能恢复的情况下,这些汉译和藏译的佛教经典就是研究佛学史的最高权威资料。吕先生的讲演就是利用了这种权威资料,所以他的论点有很多独到之处,是日本、西洋,甚至印度学者们都没有涉及的。这就充分说明了利用中文和藏文资料来研究佛学史的重要性。目前印度的学者,特别是佛学家和历史学家,懂中文和藏文的实在太少,能看懂中文古籍的就更少了。这就要求印度学者跟中国学者合作。这种合作不但能使印度学者了解中文和藏文的丰富史料,也能帮助现代中国的学者们更深地理解古代中印学者合作而遗留下来的大量译作。

作者从历史和社会根源来分析大乘学说的起因,论点相当新颖,这在一般印度佛学史论中是不多见的。作者根据汉译资料和玄奘的记载,推论大乘学说是从小乘佛教的各派,特别是大众部的各派演变出来的。这种说法是符合历史规律的,可以进一步探讨。由于本书只是讲演稿整理而成,在这点上没能好好发挥,甚为可惜。作者在谈到大乘思想的社会背景时,认为这一学说的产生受到了时代的推动。他特别提到案达罗和笈多王朝商业的发展,以及新兴的商业阶层中的唯物思想倾向和改良政治要求,这就促使商人中流行的大众部佛教思想演变到大乘的学说。作者的这种观点也有一定的说服力,可以进一步发展。

在这一点上,我想提供一点个人的想法:是否能把大乘佛教看成一种帝王统一局面的思想动力?作者谈到笈多王朝统一印度以后,佛教内部要求从小乘十八部的分裂状况

本文作者是印度尼赫鲁大学中文教授,本文是他用中文写的。统一起来。我认为大乘思想的出现不仅是为了统一佛教内部,同时是政治社会发展的要求。远在阿育王时代,虽然大乘思想还未形成系统,但是中央集权政府威力远布,必然要求有相应的政治指导思想,原始佛学和小乘部派佛学的理论显然不能适应。菩萨乘的兴起就是要求治国的转轮王成为超脱凡俗的明智、英武而又慈悲的菩萨圣人。我们可以看到,由于缺乏一种统一的宇宙观,阿育王建立起来的统一的政治局面在他死后就变得无法维持。到了贵霜王朝迦腻色迦统治时代,政治的一统局面又把建立统一哲学的任务提到议事日程上来了。吕先生在书中谈到迦腻色迦王器重大乘学说的创始人之一马鸣(第33页),这不就说明那时的政治局面需要发展大乘思想呢?我们再看大乘菩萨乘思想来到中国,受到中国封建帝王的重视,梁武帝、隋炀帝都自称“菩萨戒弟子”,这不正是由于大乘是一种一统的哲学思想吗?大乘佛教在它的发源地印度没有得到充分的发展。也是由于印度的中央集权政治没有象在中国那样充分的发展。可不可以这么说,大乘一统宇宙的哲学思想需要在一统国家的集权政治下发展?这恐怕就是大乘最后离开印度而在中国生根结果的根本原因。

吕先生认为,佛像菩萨像的雕刻是从贵霜王朝开始的,是犍陀罗人的偶像崇拜的习惯打破了印度人原来不刻像的传统(第34 页)。这种说法不但新鲜,也符合逻辑。印度学者有一种说法,认为偶像崇拜始于金刚乘,但是金刚乘的发展是比较迟的,大约在八世纪才盛行。但佛教的偶像在贵霜王朝时就有了。吕先生认为中国最早的佛像雕刻,比如云岗石窟的雕像就有犍陀罗的丰采,是从西域传来的。这也加强了偶像始于贵霜王朝的理论。当然,吕先生讲演是在1961年,那时炳灵寺石窟还没有受人重视。我们知道炳灵寺石窟的开发比云岗早,其中最早的偶像都有浓厚的犍陀罗风格,可见贵霜王朝对中国佛教艺术的影响确实不小。

吕先生认为佛教用因果关系解释宇宙现象是“具有辩证法因素的”。他又说“释迦的理论不是来自对宇宙的观察,而是从人生的过程发现这种现象”(第21页)。我们知道,佛教对印度的逻辑学是有相当重大的发展的,在很多问题上,佛教学说早已提出了初步的对立统一思想。佛家关于“有”、“空”、“非有”、“非空”的讨论是一种分析矛盾的认识论。这种认识论本身就是对宇宙人类的观察和解释。人生是宇宙现象的重要部分,观察人生也就是观察宇宙。此外,佛学著作中对自然的观察也不是没有的。吕先生把释迦的原始佛学说成是“不彻底的缘起论宇宙观”(第21页),似乎对古代哲学思想太苛求了。

吕先生又说:释迦“一方面不赞成婆罗门所维护的种姓制,但另方面又相当地支持了种姓制”(第17页)。这是自相矛盾的说法。一般认为,反对种姓制度、寻求一个平等的社会是佛家哲学思想的出发点。在佛学的思想体系中是不存在种姓的尊卑和阶级的高下的。中文的“平等”这个观念是从佛教传来的。佛教不但把平等的思想传给中国,也把它传给欧洲。释迦可以说是世界最早提出平等思想的哲学家。当然,他的平等思想,他对当时社会不平等制度所采取的态度和行动,都不能用现代的标准来要求。中国最早发明的纸是粗糙的,最早发明的印刷术是简陋的,这丝毫不抹煞两种发明的伟大贡献。释迦在孔子还没诞生的时候就提出了平等的思想,难道不是伟大的进步吗?!

吕先生在书中的确也采用了这种历史观点,他在谈到印度佛学家发明“0”的时候这样说:

“以前计算到十数时空位加一点,用‘·’表示;这时发明了‘0’,用‘0’代替了。‘0’名‘舜若’,(空),还是空,不过也等于一个数字。这种变化,今天看来,不值一说,但当时却是一个大的发明”(第90页)。

印度人的“0”和“空”是一个字,“0”又是一个数字,又好象没有数字。“0”等于没有,又不等于没有。少一个“0”就有很大的数量上的差别。佛教的本体论就是这样微妙的,可是吕先生在书中却说:“释迦学说没有接触到本体论”(第18页)。其实他所说的“如常”、“无常”、“有常无常”、“非有常非无常”就是一种对事物存在的非常科学的认识,这怎么和本体论无关呢?

一位研究佛学的学者如果自己不相信佛,就应该设身处地地去了解佛学的真谛。佛学在世界各种宗教学说中是感染力最强、历史最悠久的。这样一种人类文化如果把它看成一种单纯的欺骗、麻醉力量,那就太简单化了,我认为要真正了解佛学的道义力量,还得好好研究印度文化的特点。比方说,涅槃这个问题,它和印度教的解脱是一个道理。印度的文化传统是:人到了老年应该有一个“脱离”的阶段,脱离性欲,脱离尘世的荣华,甚至远离家小,去寻求人生的真谛。佛教就是在这种文化传统上产生的。中国有人往往把佛教当作一种厌世的哲学,这是非常错误的。佛家的出家、觉悟、涅槃都是一种脱离物质生活享受,追求精神文明的表现。涅槃就是肉体和精神上的解放。从印度哲学的观点来看,涅槃和真理是同义语。吕先生在书中说:释迦“主张出世,对世界给与了价值的否定——空,而宣讲涅槃,这是相当消极的了。”(第17-18页)这一句评语可以说是用消极的态度来判断佛教思想的积极的一面。

在谈到戒日王时,吕先生说:戒日王的宗教政策,也仿效阿育王对各种宗教一律平等看待,他本人是信奉印度教的,后来对佛教也很重视”(第219页)。应该说,戒日王本人的宗教态度与阿育王是不相同的。阿育王本来不信佛,后来看到战争的残酷,一变而为佛教的宣扬者。戒日王则不同。玄奘记载其王兄王增被害后,彼受观自在菩萨之记而继承王位。彼“令五印度不得噉肉,若断生命,有诛无赦”,“于殑伽河建立数千窣堵波”,圣迹之所,“并建伽蓝”,“五岁一设无遮大会。”戒日王为玄奘曲女城设会,当时有一刺客欲害戒日王,其原因是:“大王集诸国,倾府库,供养沙门,熔铸佛像。”之后戒日王乃“迁五百婆罗门出印度之境。”(以上均见《大唐西域记》卷五)根据这一记载,可不可以再说戒日王本人是信奉印度教的呢?我看与其说戒日王信印度教,不如说他信佛来得真实。他对各宗教也并不是平等对待的,而是对佛教最优惠。

我对印度佛学没有研究,读完吕先生的书以后好象上了一大课。我自己正在探讨印度文化对中国文化的影响。我认为中国文化受佛教影响非常深远。佛教的精神渗透到中国的人生哲学,文化生活,甚至政治、社会经济制度中去。研究佛学可以增加我们对中国历史文化传统的了解。

吕先生的讲演生动地说明:对佛学源流的探讨也就是对印度历史文化传统的研究,两者是相辅相成的。因此,中国佛学研究者不应闭门造车,应该加深对印度历史、文化的学习和观察,应该加强与印度学术界的交往与切磋。我提的这些意见不一定正确、恰当,尚望吕先生和诸位学长指正。

作者:〔印度〕谭中

来源:中国佛教协会官网

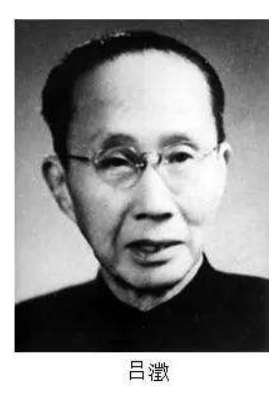

原名吕渭,字秋逸,现代佛学家。1896年生于江苏省丹阳市。曾先后就读于常州高等实业学校和南京民国大学,后到金陵刻经处设立的研究部学习。1915年留学日本。翌年回国,先任上海美术专科学校教务长,后任支那内学院教务长、院长。解放后,担任《佛教百科全书》(英文)副主编。并任中国人民政治协商会议第二、三、四、五、六届委员,中国科学院哲学社会科学学部委员,中国佛教协会常务理事。吕澄的佛学造诣甚深,主要研究印度和中国佛学及佛教因明学,著作颇丰,主要有《佛典泛论》、《佛教研究法》、《中国佛学源流略讲》、《印度佛学源流略讲》《因明纲要》等。1989年逝世。

图书目录

整理者说明

绪论

第一讲 原始佛学

第一节 释迦的时代

第二节 原始佛学的构成

第三节 原始佛学的要点

第二讲 部派佛学

第一节 佛学分派的经过

第二节 上座系学说的要点

第三节 说一切有部系学说的要点

第四节 犊子系学说的要点

第五节 大众系学说的要点

第三讲 初期大乘佛学

第一节 初期流行的大乘经典及其主要思想

第二节 龙树的学说

第三节 提婆及其后的传承

第四讲 小乘佛学

第一节 有部及新有部的学说

第二节 经部和正量部的学说

第五讲 中期大乘佛学

第一节 时代背景

第二节 续出的大乘经及其主要思想

第三节 无著世亲的学说

第四节 瑜伽行派和中观学派

第六讲 晚期大乘佛学

第一节 时代背景

第二节 法称、月官与瑜伽行派

第三节 月称、寂天与中观学派

余论

附录

谈南传的佛灭年代

略论南方上座部佛学

略述有部学

阿毗达磨泛论

略述正量部佛学

毗昙的文献源流

略述经部学

佛家逻辑

音乐史 | 早期基督教音乐

铃木大拙:禅的目标是认识人自己的自性

宗教美学经典书目

朱良志:春雪的吟唱

周大新:文学与人生

印度美学思想的总体特征余英时:恢复人类文明的元气

编辑:心柯