据英国《卫报》10月9日的报道,伊朗官方正式表态,自10月10日起,伊朗女性可自由出入足球场观看比赛。

就在今年3月,伊朗女性萨哈尔(Sahar Khodayari)女扮男装进入体育场观看比赛,却在入场时被安保人员发现,她随即被逮捕。入狱三天后,萨哈尔被保释,并等待六个月后的法庭判决。

上个月,萨哈尔得知自己将面临至少六个月的监禁,绝望的她朝自己身上浇满了汽油并点燃自焚。虽经全力抢救,但她还是在9月9日于医院去世,年仅29岁。

为什么不允许女性进入足球场观看比赛?伊朗神职人员给出的解释是:不希望女性受到在场男性气质的影响。

一位年轻女性以生命献祭,加速促成了一个明显反人性陈规的废除,代价未免太大了。

上图为萨哈尔(Sahar Khodayari)

在此之前,或许这世上的大多数人尚不了解,阻止女性进入球场的,居然可以不是兴趣,抑或金钱,而是性别。仅仅因为性别。

再将目光转向世界第四人口大国印尼。在伊朗球迷萨哈尔自焚十天后,印尼政府表示,将于9月底对新版刑法修改草案进行表决(目前已延期)。新版草案中规定,有婚外性行为(包括婚前性行为)者将面临最高一年的监禁。

切不说这种规定是多么地无视个体选择的自由、开历史的倒车。乍一看,法案好像男女平等、一视同仁。但实际上,受伤的总是女性。因为印尼至今仍在对女性实行“割礼”并进行童贞检查。检查的结果将左右女性是否可入伍或被录用为警察。

不是能力,甚至不是学历,可能成为女性求职道路上的阻碍,而是性别,还是性别。确切地说,是所谓“女性的纯洁性”。

在阿联酋、卡塔尔、约旦、乌干达等国,一夫多妻制是合法的。阿联酋的法律甚至规定了“妻子之间一律平等”(但却有意忽略了更重要的平等,也即男女之间的平等)。

在沙特,女性并不是完整意义上的独立的人,而是”需要”有父亲、丈夫、兄弟等做她的“男性监护人”。没有监护人的同意,女性自己不可以独自出门旅行或申请银行账户。

沙特女性无权提出离婚。如果男性要求离婚,女性自动丧失7岁以上男孩、9岁以上女孩的抚养权。甚至直到去年6月,沙特女性才拥有了独自驾驶汽车的权利。

如果要一一列举,迷惑国家的迷惑法律规定的名单必定很长很长。很难想象,21世纪的第一个20年都快要过完了,我们所生活的这个世界、同一片天空下,在我们看见或看不见的地方,赤裸裸的性别歧视日复一日地上演。

此类新闻后,总会看见不少观点,有共情与不解,更多的则是身为中国人的自豪与幸运之感——“还好投胎在中国” 、“此生无悔入华夏,来世再做中国人”等等。它们总会成为被赞较多的评论。

中国女性的地位真的已经高到可以令人十足自信的程度了么?还是说,只不过在与那些性别极端不平等的国家相比时,我们才可略感宽慰?

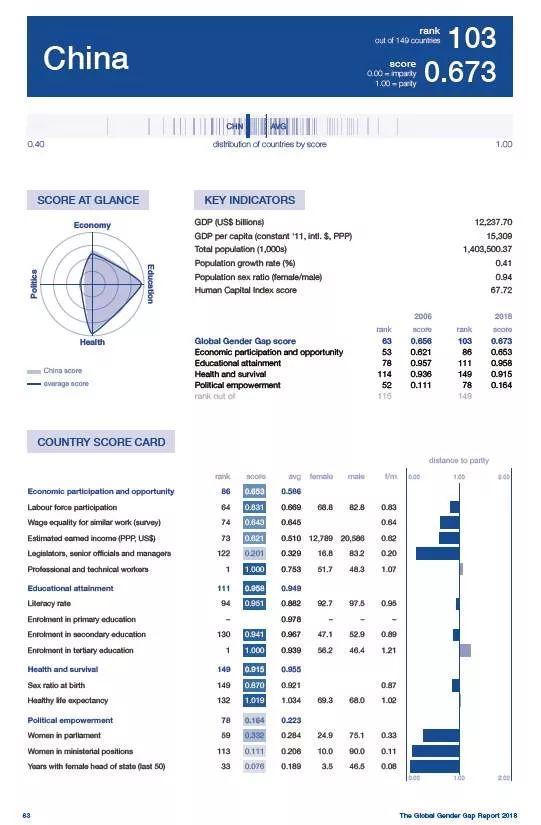

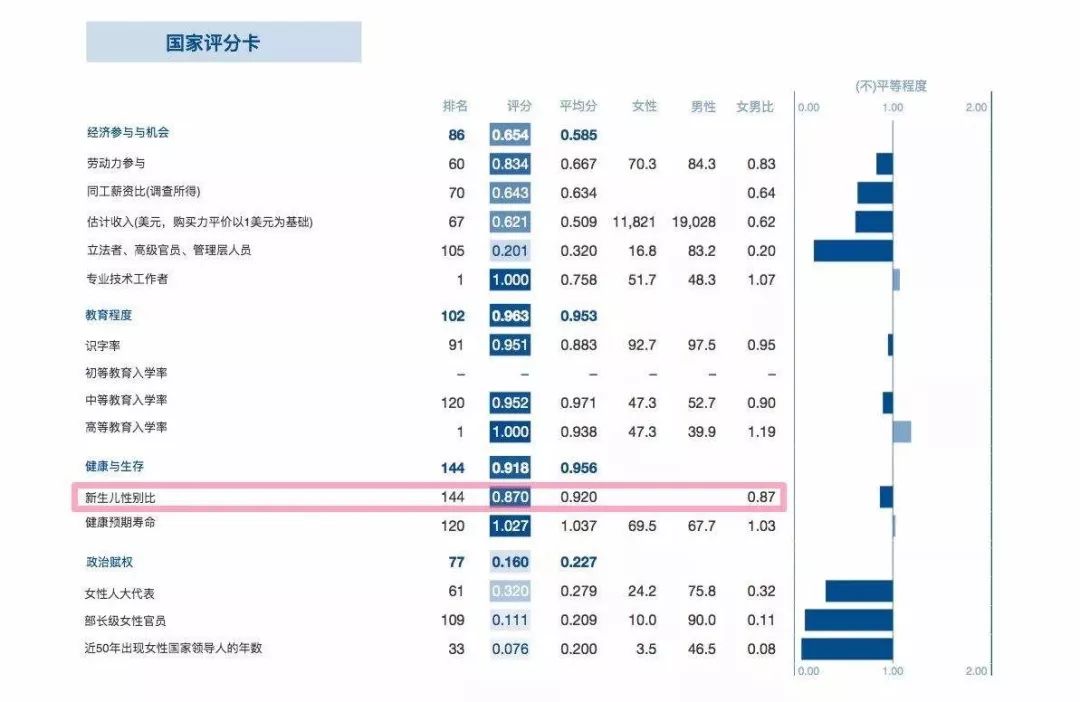

先来看数据。根据世界经济论坛发布的《2018全球性别差距报告》,中国排名较2017年的第100名又下降3位,排在报告涵盖的149个国家(地区)的第103位。在性别平等方面,中国可是连“中等生”都算不上。

上述报告主要从四个主题维度——经济参与和机会、教育程度、健康和生存、政治赋权——进行考察。其中,中国女性在接受教育方面实现了男女平等,但在出生人口的性别比例方面则排名全球最末。

想想源远流长、根深蒂固的重男轻女观念,想想非法鉴定胎儿性别、堕胎甚至杀害女婴,再想想家庭财产继承和分配时近乎被视作理所当然的向男性倾斜的做法……或许更能理解数据背后的现实支撑,也能稍稍从“中国女性地位高”的迷梦中清醒一些。

此外,在“立法者、高级官员和管理层”这一项中,中国女性排名第122位。即使女性可以表面平等地参加工作,但在职场晋升、成为管理者这点上,女性又明显地“缺乏后劲”。

这其中,既有“女性优柔寡断、不容易成为好的管理者”这类成见的影响,也有女性一旦进入家庭生活,又付出(以及被期望付出)更多导致的精力不济。“顾家”,对中国女性而言,仿佛是天经地义之事。但对男性而言,则是一个“加分项”,是“优点”。

另外,在经济维度,中国女性的报酬仅为男性的64%,女性每日的平均工作时间却是男性的1.09倍。而女性所从事的近一半劳动——整理家务、照顾老人和孩子等——没有薪水。

想想职场中,无论企业还是事业单位,“一把手”绝大多数情况下是男性,女性在高层管理人员中凤毛麟角、近乎摆设的境况;再想想家庭中,女性工作一天后往往还要烧菜做饭、洒扫庭除,而男性参与进来只是因为他“善良”地在“帮忙”的生活现实,或许,我们又能从“中国女性地位高”的迷梦中再清醒一些。

关于中国女性的地位问题,知乎上有一篇文章作了简要概括(参见艾自由:“在中国,未来10年,女性地位是不是真的要超过男性了?”)

出生时,女婴更可能被剥夺生命。如果不进行干预,每100个新生女婴,同期应有102-107年男婴出生。但在中国,女婴与性别出生比例为0.87,低于世界平均水平的0.92。

幼年时,女童更可能被遗弃。福利院中,被遗弃的女孩多于男孩,被遗弃的女孩大多是健康的,而被遗弃的男孩,不少则有身体上的残疾。

花季时,女孩更可能中断甚至无法获得教育。在小学和中学等基础教育阶段,中国女性的辍学率明显高于同龄男生。

高考后,女孩更可能受到苛刻的审查,甚至因此落榜。接受本硕博教育时期,女生在一些专业的录取分数线明显高于男生。

毕业后,女生更可能找不到工作。较之于男生,招工单位给女生设定的门槛更高,更有甚者,明目张胆地强调“只要男生”。

老年时,女人更可能陷入贫困。中国男性和女性退休年龄不同。女性在职场的时间更短,领取退休金的比例只有男性的一半。在依靠其他家庭成员供养方面,女性则超过男性一倍。

当然,我们可以举出很多个体作为反例。但上述统计数据则帮助我们看到一个更普通也更广大的世界。在这里,中国女性已经或正在遭受着显性或隐性的歧视,她们即便称不上“被侮辱与被损害者”,但背负着性别不平等的重压却是不争的事实。

除了上述略显乏味的数字,戴着默默温情面具的性别刻板印象更是俯拾皆是。

先请欣赏一首大家耳熟能详的团圆老歌——“常回家看看”。其中几句歌词是这样的:“妈妈准备了一些唠叨,爸爸张罗了一桌好饭”(母亲,意味着话痨、琐碎无趣;父亲则是话不多的“实干家”??)

“生活的烦恼,和妈妈说说,工作的事情,向爸爸谈谈”(和母亲只能浅谈个人生活,和父亲才可以谈工作?默认了母亲无法为子女提供职业规划等方面有价值的建议??)

副歌部分“常回家看看,回家看看,哪怕帮妈妈刷刷筷子洗洗碗”(为什么是“帮妈妈”,清洁碗筷是专属妈妈的活儿?饭菜是妈妈自己吃的??爸爸每天不吃不喝,只靠一口仙气活着???)

再多说说两句,这首歌的开头也是槽点密集。“找点空闲,找点时间,领着孩子,常回家看看”(丁克族不配回家?);“带上笑容,带上祝愿,陪同爱人,常回家看看”(单身狗没资格回家?)

如果说歌曲中的性别刻板印象还多少穿着隐身衣,那么网格上对女性穿着打扮的公然指摘更是充满汹涌恶意,甚至臭不可闻。

前几天自杀去世的韩国女星崔雪莉曾因提出并实践了“no bra” 等饱受攻击。无独有偶,曾在《长安十二时辰》等剧集中有过精彩演出的中国演员热依扎,也曾因在机场被拍到穿着低胸背心的照片而持续遭遇网络暴力。

“中国女性地位高”?大头梦而已。离穿衣自由,少说还有十万八千里。

不只女性自身常因外在的性别特征而被视为某种符号,甚至一些不分性别的气质特点也会被当作有害的东西。

前天(10月20日),微博主页认证为“中国社会科学院国家文化安全与意识形态建设研究中心”官方微博的“思想火矩”曾转发雄文一篇,标题为:“为了让你喜欢娘炮,你知道美国中情局多努力吗”。

暂且不谈文中充斥的与史实相左的臆想和想当然的阴谋论思维,其中对“娘化偶像”和“小鲜肉” (均为原作者语)的轻视鄙夷,已经到了丧心病狂的程度。

黑人问号脸+地铁大爷看手机脸读此文时,仿佛能透过文字看到背后的作者形象:一个背心卷至胸部,大腹便便的爷们儿,正站没站相地指点江山,激扬文字,粪土如今小鲜肉。

结尾,作者更是大声疾呼:“如果一个国家和民族,男孩多往阴柔方向发展,那么,会带来整个民族的精神不振。”

如果这是真的,那一直被冀望贤惠温柔的中国女性们,在民族振兴的征途中,只不过是拖油瓶么?“伪娘”不行、“娘炮”不行,不如直接说吧,与女性沾边就不行,生而为女,是原罪。

所以,回到本文标题,我们有多少底气同情伊朗女球迷的遭遇?答案显而易见。在性别平等方面,中国虽不是最差生,但与“优等生”相比,还有很大差距。正视这个问题,从不盲目乐观开始。

愿我们更敏感一点,识别、检讨和驳斥日常生活中的性别刻板印象;愿我们更勇敢一点,向性别歧视举起我们同样有力的拳手。