上月中旬在北京大学举行的第二届“大学-中学”圆桌论坛上,北京大学人文社科研究院常务副院长、北京大学社会系教授渠敬东上台发表了精彩演讲。

在演讲中,结合自己在清华大学和北京大学多年的从教生活以及当代大学生学习生活现状,渠教授对当下教育现状“望闻问切”,引人深思。

教育是素质的教育,健康是素质的根基

“我的一个本科学生,一个学期11门课,做了34篇作业,他能健康吗?要是换成我,也会得拖延症的。”“我们的孩子今天很脆弱。”这是渠教授的原话。

可能即使在2019年的今天,大部分家长依然对“大学生”的印象依然较为美好:大学生有文化,素质高,是国家的人才,未来的栋梁、上了大学就给未来上了保险丝此般,可现实真的如此吗?

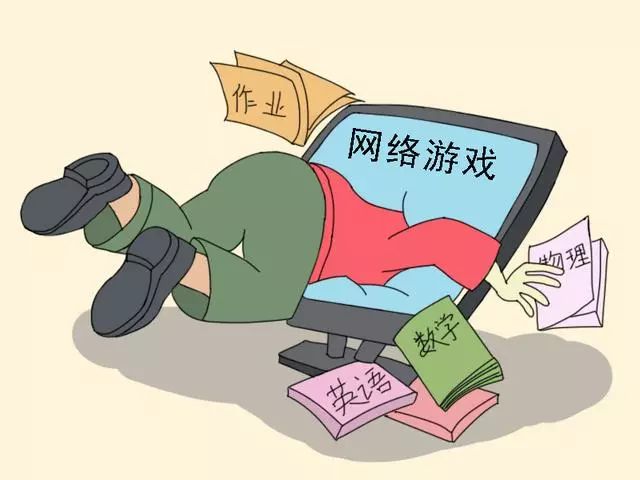

当家长真实了解后会发现,原来挂科在大学中也可以是“常态”,大学四年读的书都可能还没有中学一年读的多,一个宿舍甚至可能一半以上人常年窝在宿舍“温室”里打游戏……现在在大学圈子里流行这样一句话:宿舍加外卖,时间跑的比光快。“毕业即失业”,也是大学相关话题议论最多的字眼。

自内而外的亚健康状态已是相当部分当代大学生的常态,不否认这与大学生活环境的相对放松和自由有关,而究其根本,是因为大学里的年轻人心中大概早就淡化了“健康”的概念,而强化“健康”概念恰好应该是从中小学素质教育起就应该承担的事情。

“小时候,一心只读圣贤书是可贵的品质,勤奋、刻苦和耐磨是助我们优秀的精神食粮,可从来没有人要我们放下书本为我们仔细讲讲外面的世界和我们自己是什么样子,很少有人告诉我们,把运动当成一辈子的必修课,把自己当成自己最好的朋友;很少有人将我们从科学文化课本中拉出来,带领我们读读人生的精神世界这本书。

长大后,发现原来大学不是我努力奔跑的终点,可是在不知所措中,我不知道怎么过好大学生活,一路上犯着错,受着伤,最后凭借那点精神劲儿迈过了这步入社会的最后一道坎,我不敢往前望,我只敢往后望:如果爸爸妈妈,老师们还能多给我讲点课本之外的知识,我想我应该会少些沮丧,更多些开心吧。”

现在的孩子面临的竞争将越来越大,家长老师渴望孩子攀升之心愈发强烈,虽意之无过,但对于孩子过于集中在科学文化知识的传授上以至于容易忽视了关于身心健康的教育,对于孩子的人生而言,真的会一点缺憾都没有吗?

无论之于个人还是整个社会,健康的身体是干事业的最大的前提条件,而心理的健康关乎人与人之间、人与社会之间的交往,精神的健康将是我们幸福生活、热爱生活的不竭源泉,三方面是渠教授在“教育要重回学生的健康”板块的核心,也是我们的教育需要好好思考的重要问题。

·竞争不该是现代教育的常态

“我们今天的教育有很强的竞争色彩,甚至可以说是彻底竞争化了。” “……个人的教育更是陷入了一个全面的竞争状态。”

不知从何时起,班级排名、学校排名、课程排名等等各种排名和比较进入了教育,彷佛那么一瞬间给人提高教育水平就是为了排名和比较的感受。下放至个人的竞争上,在无处不在的“丛林”里,每个不同的阶段的孩子都被规范化角逐,要求在每一刻胜出。

可是,受教育真的是为了“胜出”吗?观大方面,我国现阶段的素质教育培养了一批批的社会人才,他们投身社会的各行各业,为国家的现代化事业做贡献、扛大梁,他们在为国家的繁荣昌盛倾尽力量;观个人,子曰:“有教无类。”受教育不分类别,对其外个人接受教育增长了本领,拥有了更好的谋生本领,对其内而言教育使人提高了修养,丰富了精神世界,充实了人生。可当对孩子的教育处于一种处处为竞争、时时为竞争的时候,“如果只为了‘赢’来确定教育目标、任何时候的成绩名次都会是你的‘瘾’,那就像吸大麻一样,最后的结果就是年轻人过早地夭折。”,教育失去了本质,教育的作用也将暗淡无光,甚至变得畸形。

有人说正是由于竞争,才使得教育取得快速的发展,这无疑于教育本身是好事情,批判竞争根本就是无知。不否认良性的竞争对于提高水平有着客观的帮助,可眼观当下,“拿数据说话”成了一种约定俗成的规则,教育行业无论从主观还是客观上渐以此作为标杆,数据不仅仅激励着教育行业上进,数据更使得教育行业逐渐迷了方向,丢了本质:教育就是教育,教育不是攀比,做好教育本身才是惊涛骇浪中永不迷失的灯塔。

·教育是无底洞,是家庭资源的无限投入

“学校减压减负,快乐童年,都是‘异想天开’。”

“今天教育最大的问题是,国民教育里最好的资源都退出了教育。”

现在中小学素质教育提倡“减负减压”,从根本上来说,是为了改革中小学教育过于倾向晋升培养而忽略学生综合素质的问题。然而现状是,在减负减压推进过程中,国民教育里的好资源渐失,随着培养目标的降低,学生的竞争并没有因此减弱,于是走出校门的学生又不得不被迫走进各种补习班、精英班,家长在此的投入甚至丝毫不比在普通的国民教育中的少。

学生当真减压减负了吗?这样的教育双轨制,实际上在偏离减压减负本质的轨道上渐行渐远。无论是家长还是孩子,在教育中的投入丝毫没有减少,这样的“无底洞”,依然在吸纳着一个家庭的有限的资源。

·回归单纯朴素的教育

“真正的教育,可能影响一个人一辈子的教育,并不在于你选择了什么专业,而是在于你在一个好的学校里,遇到了一生当中需要效仿的典范和崇敬的榜样。”

从幼儿园到中学,再到大学,最终步入社会,我们希望孩子们保持对知识纯真的兴趣,保持对生活持久热爱的态度,而不是在长期的受教经历使他们觉得知识不过如此、不觉得知识多么神圣,因为从小到大,他们都在度过“获得知识只是为了赢”这样的学习生活。

在前进的路上,他们需要这样一个人,“……一心为了孩子,一心为了一个科学目标或者一心为了一种文化传承的人,从而最终在孩子身上注入一种力量,可以感召他们、影响他们,而不是在二十年后,留给他们的是虚无感、厌恶感、无聊感。”。顺着孩子单纯质朴的心,引导他们正确地认识这个世界和他们自己,“让他有能力去喜欢他喜欢的事情、去追寻他所敬仰的人。这才是教育的最终目标。”

最后用渠教授的一句话来做结束:一个人真正的成功,在于他能够与世界和解,能够在前辈和后代之间,扩展出连续的生命,而不是每一次的竞争中,“赢”得只剩下了孤家寡人,只剩下疲惫的身体和残破的心灵。