有戏 有趣 有乾坤

IT'S SUCH FUN!

今日

播主

王锦文

国家一级演员

浙江宁波市甬剧研究传习中心主任

说起宁波话,上海人一定会感到亲切。

在记忆中,上海哪个弄堂里没有几户宁波人家?

孵太阳、乘风凉时,弄堂里的江浙方言混着上海话,

那是上海人的弄堂情结之一。

其实,“阿拉”本来就是宁波话,

慢慢地,就变成“阿拉上海人”了。

说到宁波话,

那就不得不提以宁波方言演绎的甬剧。

今天就让著名甬剧表演艺术家王锦文

带我们感受一下原汁原味的甬剧吧~

方言音中听甬剧

点击边框调出视频工具条

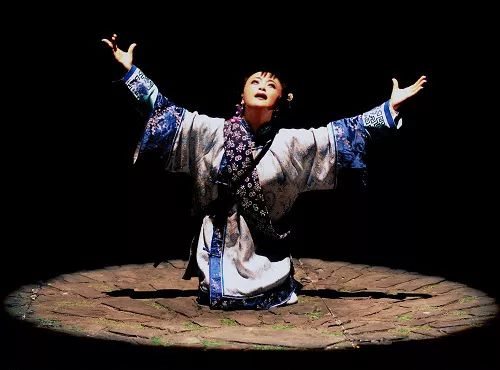

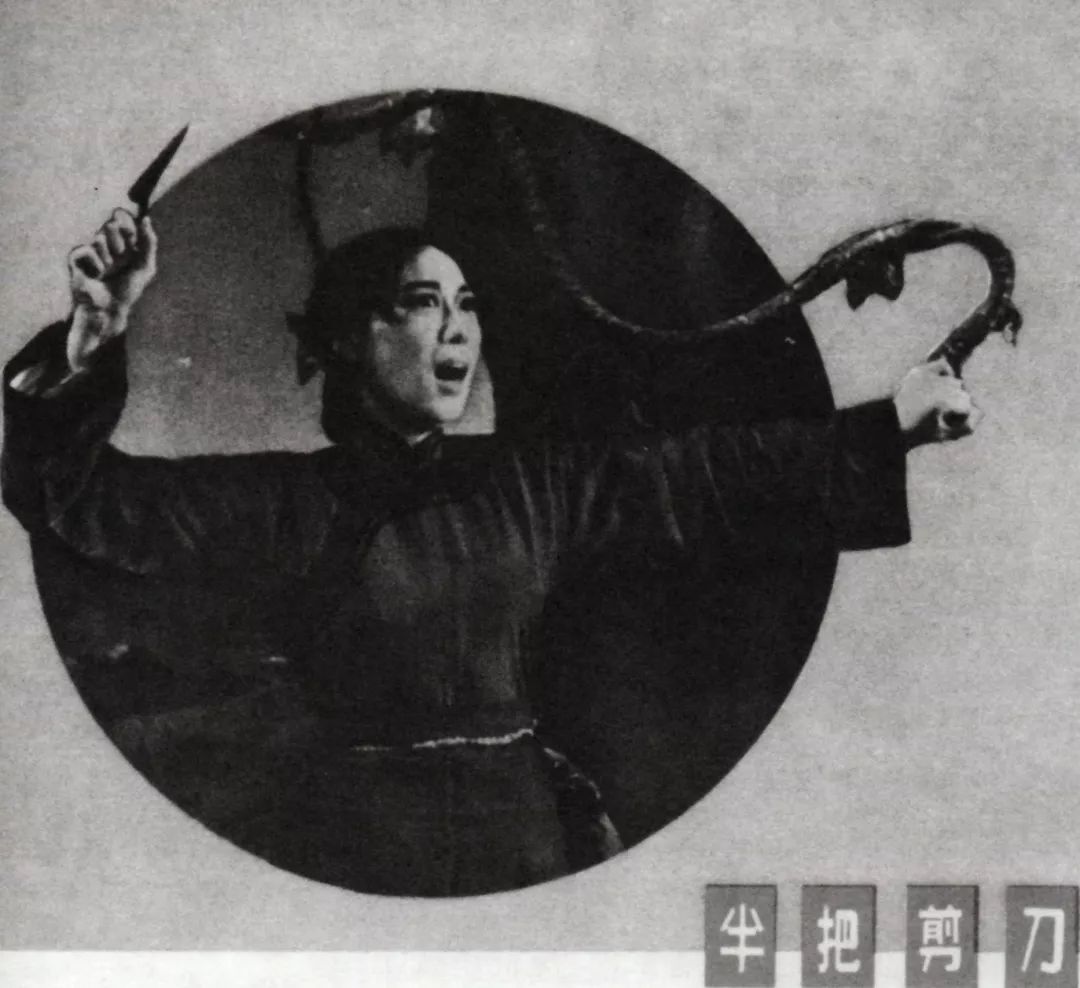

“天要落雨娘要嫁人”是一句老少皆知的俗语,而《天要落雨娘要嫁》正是甬剧的经典剧目,其与《半把剪刀》、《双玉蝉》、《典妻》一起构成了甬剧著名的“四大悲剧” 。前三部剧作是1962年上海堇风甬剧团首次进京演出的剧目,引起了当时文艺界的注目,戏剧评论家相继发表好评称之为“三大悲剧”。《典妻》则代表了21世纪甬剧的“凤凰涅槃”,自2002公演以来,受到了各地观众的欢迎和赞扬,使得甬剧重新回归了城市舞台,也是地方性传统小剧种的成功突围。2019年,甬剧《典妻》被搬上大银幕,成为甬剧首部电影作品。今天的秒懂大咖王锦文就是《典妻》的领衔主演。《典妻》改编自柔石的小说《为奴隶的母亲》,是宁波籍的作家运用宁波的地方语言,描写了宁波人在某一历史时期的生活现实,从戏的内容到舞台呈现都具有浓郁的地域文化特色和风土人情,使当地人看了亲切,外地人看了感到独特。而曾经产生过广泛影响的《天要落雨娘要嫁》、《半把剪刀》等也都是取材自宁波民间流传的故事。这也显现出地方剧种发展创新时在现代文明意识、审美意识的观照中对地方文化特性的提炼和融合。

《典妻》 王锦文 饰演 妻

说到地方戏的地方特色,让我们来看一下甬剧的发展历史。甬剧是源于浙江宁波地区、流行于浙江东部和上海市的戏曲剧种,属滩簧艺术,早期曾名“串客”,它是宁波地区田头山歌、马灯调与盲人“唱新闻”的融合,是最早进入上海演唱的外来戏曲剧种之一。1843年以来,随着上海开埠,大批甬籍人士在沪落户营生,正好给了甬剧较好的生存与发展空间。早在1880年,就有宁波“串客”艺人受茶馆老板之邀来上海演唱,开当地甬剧发展之先河。“串客”从宁波来到上海,面对开放多样的都市文化,面对海派文化的浸染渗透,迅速吸纳了城市主流文化和其他剧种的长处,使剧种得到迅速发展。此后,“串客”的演唱艺术不断丰富,在经历了宁波滩簧、四明文戏、改良甬剧、新甬剧几个阶段后,逐渐成为能适应广大观众审美需求并具有自身独特艺术风格的戏曲剧种。

1936年,“四明文戏”改名为“改良甬剧”后,甬剧艺人竞相聘用文明戏演员当编导,编演时装大戏,扩大甬剧剧目题材,丰富曲调。1942年,甬剧艺术家贺显民自编、自导、自演《华姐》等新戏,开创了从清装戏过渡到西装旗袍戏的先端。他还与徐凤仙等一起,探索甬剧音乐的改革,加强甬剧唱腔的旋律性,使甬剧音乐更具抒情性,受到欢迎和广泛应用。

贺显民

徐凤仙

甬剧的唱腔以基本调为主统领全局,其中以产生自上世纪40年代的基本调为新调,如《半把剪刀》中曹锦堂演唱的“银装玉楼雪花飞”;以产生自宁波滩簧时代的声腔为老调,如《天要落雨娘要嫁》中林氏所唱的“后山大路有高低”。

《呆大烧香》

王锦文 饰 李秀贞 钱后吟 饰 张永林

除了基本调以外,甬剧以四明南词曲调为辅助,间有二簧类音乐唱腔和民间小调等。在之后的《啼笑因缘》、《田螺姑娘》、《典妻》等剧中甬剧在音乐唱腔上都多有创新和突破,音乐、唱腔、配器等更为复杂多样,具有时代感,但地方特色也很显著,获得了观众的认可。

下期预告

同是浙江地方戏,新昌调腔和越剧有什么区别?

让蔡浙飞告诉你!

点个在看,分享精彩~▼