怕什么真理无穷,

进一寸有进一寸的欢喜。

近几年提到李安,120帧4K这类电影技术性名词似乎是个绕不开的话题。曾几何时,我们提到李安,想到的是《卧虎藏龙》《断背山》《色戒》《少年派的奇幻漂流》等经典作品,他两次拿到奥斯卡最佳导演,是毋庸置疑的华人之光。到底是什么改变了呢?那就不得不从三年前说起。

三年前他第一次尝试用120帧拍摄技术去拍摄《比利林恩的中场战事》,120帧技术当年也是这部电影的最大卖点。简单说明一下,众所周知,传统电影的帧数是24帧/秒,就是每秒拍摄(播放)24张连续图片。在胶片时代,由于技术和成本的限制,电影的拍摄工作并不简单,24帧/秒的设定在制作成本和视觉效果上在当时体现了合适的平衡性,因此成为主流技术参数设置,一直沿用至今。直到李安带着《比利林恩的中场战事》出现,我才第一次知道原来电影可以不是1秒24帧的艺术。

时代改变了,我们已从胶片时代进入了数字时代。

有幸电影上映期间刚好在台湾旅行,全球仅5家支持放映120帧4K的影院刚好被我碰到了。坦白讲,我对影片本身的故事代入感并不强烈。没有经历过战争的中国年轻一代相较于北美观众而言,对战争的体验和认知是缺失的,因而对这个故事的感受也就没那么深刻。但是我依然记得第一次感受120帧技术的冲击。纤毫毕现,画面清晰到令人发指,好像身处纪录片的拍摄现场,而不像是在看电影,有一种太过真实的感觉,并不是特别适应。我不知道这种真实是否也阻碍了我对电影故事本身的感受,当时只是觉得,原来电影也可以这么不“电影”,能有幸体验到最新的技术还是挺骄傲的。

阔别三年,李安带着他的新作《双子杀手》而来,又是120帧,只是这次支持120帧的影院不再是全球5家,我所在的城市深圳就有超过4家支持120帧/4K/3D的放映,全国超30家影院完成了CINITY影院系统的改造,10月将会有约50家影院能放映120帧/4K/3D版本的《双子杀手》。我相信随着时间的推移,支持的影院会越来越多。

放映条件变了。120帧/4K/3D或许会变成未来影院的标配。

从得知《双子杀手》上映的消息就开始留意,许多北美影评人并不看好这部电影,评分惨不忍睹,票房在北美也有扑街之势。业内人士预测,这部投资成本为1.38亿美金的烧钱电影,预计可能会有6000万美元的亏损。

烂番茄新鲜度仅29%

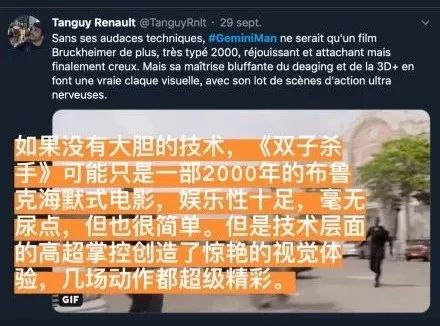

但是,令人欣慰的是欧洲似乎能理解李安的电影美学。从法国观众的评论来看,他们十分认可新技术带来的新观影体验。总而言之,《双子杀手》目前的口碑两极分化比较严重。

在看《双子杀手》之前,我有意避开各种影评,为的是不受其他观点干扰,得到自己最真实的观影感受。第一时间去看过60帧3D luxe巨幕的版本之后,我对一同观影的朋友说的第一句话是:“我觉得挺不错的。”

是的,尽管早就看到烂番茄和imdb上不太好的评分,我依然没觉得失望。整个观影过程,我非常投入,沉浸在故事的节奏中,心时不时被几场打斗戏揪了起来。化险为夷时,又松了口气;大段对手戏时,我跟角色一起纠结痛苦;在happy ending时感到心情愉悦。

据我了解本片被诟病最多的恐怕就是剧情了,一句话就能清楚:一个杀手被人追杀,发现是他自己追自己。五个字结束战斗:自己杀自己。都什么年代了,克隆人、自己杀自己、伦理这些老套的元素,好莱坞20年前都不带出这么无聊的剧本,不巧的是这还真是22年前的剧本。

当时《双子杀手》这个剧本在好莱坞制片方手里捏了很多年,李安早在1997年就已经想拍了,却苦于当年技术限制一直没有开拍。这个20多年前的剧本在今天看不老套才怪,放到20多年前未必就是如今的感受了。

我有时会觉得,很多人被漫威轰炸太多年,主角不拯救个地球他都看不上了。我不知道只是一种傲慢还是偏见。在《双子杀手》里没有什么高科技武器,没有什么酷炫的飞船,克隆人最多只是感受不到痛苦,另外强壮一点。有的只是拳拳到肉的近身肉搏,惊险刺激的摩托车追逐,凌厉肃杀的远距离狙击,男女主角最多耍嘴皮调下情,连标配的爱情戏都没有,但我觉得有种别样的踏实感。

一个51岁饱受良心谴责长期失眠的特工想要退休,有人问他,你想退休的原因是什么,他轻描淡写地说:“因为最近发现自己不想照镜子”。

在2公里外,他成功狙杀了坐在行驶中的动车里的目标,完成了最后一个任务,他并没有感到如释重负。他说只要他射偏一点点就是72条人命,这只是幸运,“我的灵魂在隐隐作痛。”

他对自己的克隆人说:“你要逃离自己的宿命”,你可以做现在的职业无法让你做到的事,“比如成为丈夫或父亲”。

在面对自己的克隆人要开枪杀掉自己的养父时,他对另一个自己说:“如果你扣动扳机,你的心从此就不会完整。”

在观看影片的过程中,我发现忘记要去留意剧情了,紧盯画面。反而是这些台词给我留下了很深的印象。将一个年迈特工的内心挣扎,一个面对年轻版克隆的自己忍不住“谆谆教诲”的慈父形象,刻画得很成功。如果你仔细留意,文本显然是经过打磨的,很优秀。

他就是你不想照的镜子”,“他是你内心的阴影”,片中还出现了大量“镜子”这样的意向去强化双子的概念。这里的双子不同于跟自己一模一样的复制体,还和《银翼杀手》里的生化人不一样,克隆人是正常人类,只是他们存在着不小的年龄差,本体的年龄可以做自己克隆体的父亲了。所以如何面对另一个自己的问题,变成了如何面对跟自己性格长相天赋都一模一样的儿子的问题。

这就把问题拉回到自己擅长的领域了,探讨父子关系,家庭伦理的问题向来是李安的拿手好戏,早期的家庭三部曲已经封神。李安是如何处理的呢?他没有让克隆人认贼作父,没有让克隆人杀掉自己的养父,更没有让本体杀掉自己的克隆体。他用的方式叫“和解”,自己跟自己和解,自己跟他人和解,自己跟这个世界和解,才能获得真正的内心平静。

这是一种多么典型的东方思维啊,而且还是通过台词蜻蜓点水收着表达的。北美那帮影评人不理解也情有可原。

到这里我自己也想明白了我为什么会不自觉忽视剧情,一是剧情简单并没有太多悬念,二是叙事和主题的表达十分流畅,李安完成得没毛病。

而上述这一切的一切跟用不用120帧完全没有关系。我始终觉得再逆天的技术最终目的都是要服务于电影本身,现在很多人谈李安会谈到120帧,然后觉得用了120帧很有勇气,因此我们应该给予片子肯定。个人觉得这个逻辑太双标了。凭什么看李安的片子就说120帧用得不错,评价其他导演就不看技术只看讲故事了呢?

120帧只是让我更加信服这个故事了。年轻脸和年老脸同时存在的特写,高铁行驶的画面,高速飙车戏,偷窥镜头的临场感,玻璃渣四溅的细腻感,在120帧下感受更细腻直接了。

这次李安还挑战了一个新难度,就是在120帧下换脸。真实的感受是你完全不会在真人和CG的互动中出戏,甚至看不出来那个克隆人是CG特效制作。以前我们看到的双生子、克隆人这种情节,大多是靠服化道和特型演员来处理,比如张艺谋的《影》,靠邓超一人分饰两角,服化道以假乱真。但是这些是不太可能在120帧下不露出破绽的。还有很多人对换脸技术嗤之以鼻觉得不新鲜了,你看前不久出现的“ZAO"app都能换脸好吗?但是,你看不出来巨大的瑕疵吗?卡梅隆的阿丽塔做得再逼真,我们都知道她是假的,只是假的很精美。

这个世界唯一不变的就是变化,这次变的是技术挑战。

《双子杀手》诚然不是李安最好的那部分电影,片子的剧本也是专门为展示技术而挑选的,因而看的时候不自觉盯着技术而看,想找出破绽,但是去二刷之后还是失败了,这是以前看片的时候不存在的体验。

商业电影有商业电影的属性,文艺片有文艺片的特点,各有各的限制和发挥,你要把《双子杀手》和《饮食男女》一起比,这两者其实没有什么可比性。李安也完全不需要再拍出一部《断背山》来证明自己。在剧本框定的情况下,作为商业电影来讲对得起豆瓣7.1分。跟他自己比,同样的120帧,我觉得《双子杀手》的观影体验比《比利林恩的中场战事》要好。

唯一感到遗憾的是剧本的限制。如若剧本能与时俱进做一些更贴合现代的改编,主题深度再往深处挖一挖,这部片子的艺术价值会更高。如果是用120帧来拍《星际穿越》,相信评价会比现在好很多。

看电影终归是一件挺私人的事,受个人预期,知识储备、生活阅历和树立的参考标准等等因素影响。

数码代替了胶片,但还是有人喜欢胶片。胶片摄影虽退出了主流舞台,但没有消失,现在变成了小众艺术。即便有了120帧,有人还是会喜欢长期24帧/秒所培养出来的电影感,觉得120帧打破了第四道墙,失去了电影艺术的距离美。我在想如果从一开始我们接触的就是120帧的电影呢?还会不习惯吗?会有后来者打破120帧的藩篱吗?

李安对120帧技术的推动,我相信是抱着技术革新的态度来实践,想普及到整个电影行业中去的。未来是否120帧会取代如今的24帧,我不能给出肯定答案。嚷嚷着纸质书会被电子书取代,最终也并没有。或许是时间还不够久,但是人类之所以伟大,不正在于攀登高峰,挑战未知的勇气吗?

电影的未来到底是什么呢?有一位华人导演竭力给出了他的答案。我觉得跟勇气无关,跟热爱有关。热爱电影,愿意为电影的脱胎换骨而变。

你可能还喜欢:

时间把痛苦与荣耀吟唱成诗,温柔如斯,再也忘不掉 |《痛苦与荣耀》

“你们谁都不准哭哦!”妈呀,我哭成狗了好吗?!|《哪吒之魔童降世》

因为它我居然对过分美好产生了恐惧 | 《千与千寻》

如果一直牵绊过去,就无法放眼未来 |《 复联4》

人生呐,哪是三言两语就能说得清楚的|《夏目友人帐·缘结空蝉》