也许你正在选择工作还是选择读研之间犹豫,也许你正好奇“别人的学校”到底是怎样,也许你想要和前辈有更多的交流。

Stuscape学景这次简单采访了两位正在华南理工大学就读风景园林专业的硕士生,毕业于华东理工大学的怀露,和毕业于四川农业大学的韦晗雨。希望她们的回答能为你带去一些启发。

1

Q

A

STUSCAPE

怀露

向读者朋友介绍一下自己吧~

Q

A

怀露,华南理工大学风景园林研究生在读;不会设计/学术垃圾/我是一条平民。

目前所在工作室的主要研究方向是?

Q

A

主要是在做城市设计相关的项目,也会有一些偏研究类的课题。

你目前是攻读专硕,当初为什么做出这样的选择?

Q

A

其实报名时候是填了学硕。因为当时普遍的观念是,学硕报不上能转专硕,但是专硕报不上就不能转学硕,所以就先填了学硕。可能因为自己英语真的太差了hhh,复试完了是专硕,不过我对这个比较无所谓。

不过根据一年多的体验,虽然在课程设置、培养方式上有一定的区别,但是我觉得都还好,也没有差很大,所以没有必要太纠结。包括如果想转博的话,华工对于学硕专硕是一致的。大家也都是一个班,所以都一起玩。

华工的专硕和学硕在课程设置上有什么样的区别呢?

Q

A

课程上的话,学硕选课的自由度更高一点,专硕会有大类几选几这样的限制。(不过选的课和上的课是两码事嘛hhh……)

然后设计课上,学硕必修一个学期设计课,专硕必修两个学期设计课。设计课是一个痛并快乐的课程,个人因为比较喜欢设计,所以对于两学期的设计课并没有什么排斥。

研究生一年级有没有哪门课让你印象特别深刻?简单介绍一下那门课程吧~

Q

A

设计课哇!

第一学期是大家在校园周边的高教核心区任选研究范围和设计范围,第二学期是三个老师带了三个不同的方向,城市设计、景观设计、还有何志森老师的mapping系列。

个人觉得研一两学期对综合能力是一个巨大的提升,包括逻辑思维、设计能力、精准表达、汇报能力等等。确实课程强度高,但是收获也十分多,成果也比较精彩。今年11月在华工会举办风景园林教育大会,同期有成果展,会展出部分设计课作品,非常欢迎大家来参加大会和参观展览。

对比本科的华东理工,作为建筑老八校的华南理工,景观学科教育会有怎么样的特点呢?学校的气质上有什么区别吗?

Q

A

首先说,我很难对比评价两校的教育。因为我在华理接受的是本科教育,在华工接受的研究生教育,这很难对比评价。

然后自己的直观感受,华工学院内不同专业之间的隔阂更小。在华工的研究生课程是全学院三个专业统一有张大课表,然后可以选到建筑的和规划的课,当然不选也可以随便蹭。然后平时也非常多非常多的讲座、论坛等等,都是开放的。

学校的气质上,首先大前提是两个都是理工校啦。华理正如校训的“勤奋求实、励志明德”,会比较鼓励学生去付出更多的努力,这种氛围的潜移默化其实在我毕业后也有着持续的影响。然后华工更加自由和严谨吧,自由指的是,学校可以给学生的想法提供实现的可能性和机会;严谨则是指你要论证你的想法有价值,毕竟任何自由都是有界的嘛。

推荐一个最近沉迷的物件,书、电影、音乐、食物,任何东西都可以~

Q

A

推荐一本前段时间读的书,居伊·德波的《景观社会》。这里的“景观”是spectacle而不是landscape。因为我没有提前看书评嘛,读起来发现它不是一本景观专业的书,而是关于哲学的,所以也不大能读懂。

内容的话网上会有很多评论,每个人对内容的理解也会各有差异。

书倒是其次吧,主要想说的是,研一读完之后,开始觉得自我受限于一个领域里,并且不大乐意走出舒适圈,所以最近一直想抓住或者主动寻找这样一些契机,跳脱开对一些词、一些事物、一些圈子的已有定义,去放眼其他领域,以其他的视角解读它。以及,沉迷并试图去享受这种纠结又挣扎的状态。

作品展示

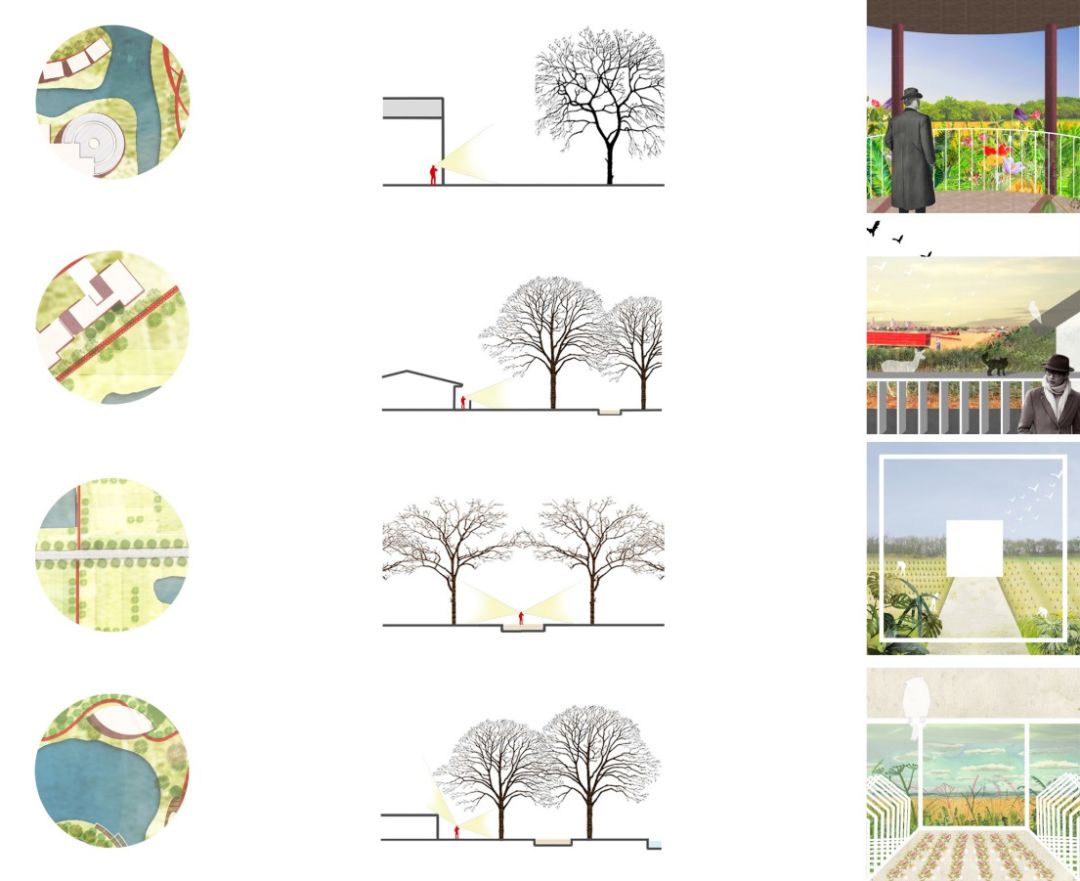

本科阶段作品——本科毕业设计

本设计以水网串联乡村空间,构建通行性道路、慢行道、水路三种道路网络,打造乡村体验式水乡度假旅游地。

形成“一环两心,五区多带,水网串联”的格局。“一环”:将建设区域由原先水网串通成环,以在空间结构上实现高度联系的一体化发展;“两心”:两处中心服务区,集旅游住宿、休闲娱乐、购物、餐饮于一体;“四区”:入口服务区、民俗体验区、农旅参与区、归谷配套区、“多带”:规划有多条滨水景观带,确保生态环境与生活环境和谐共存。

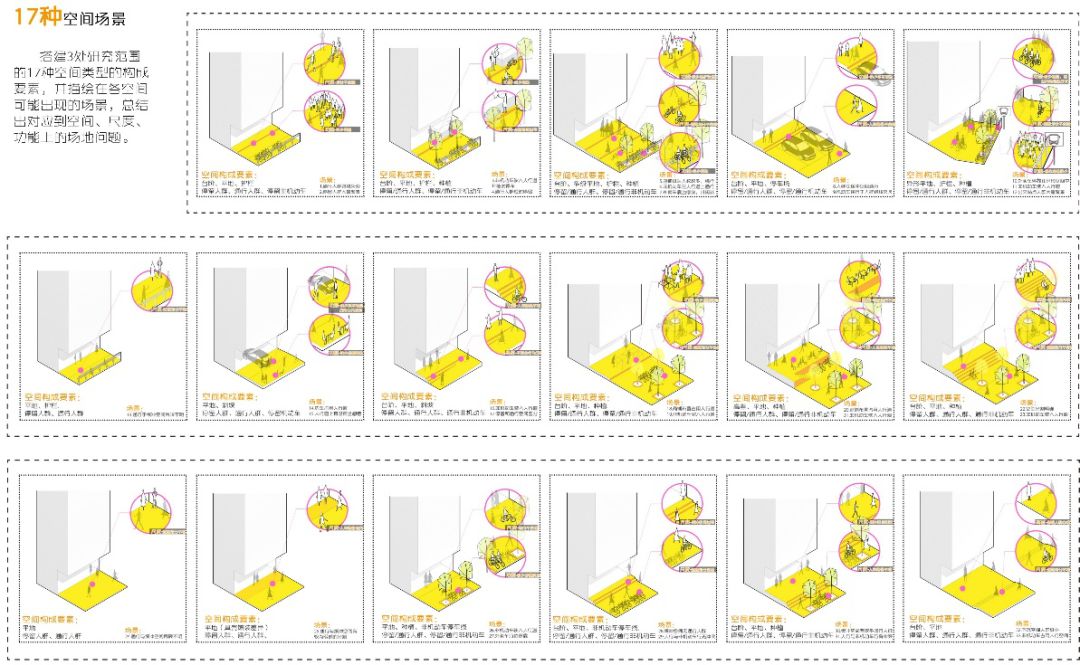

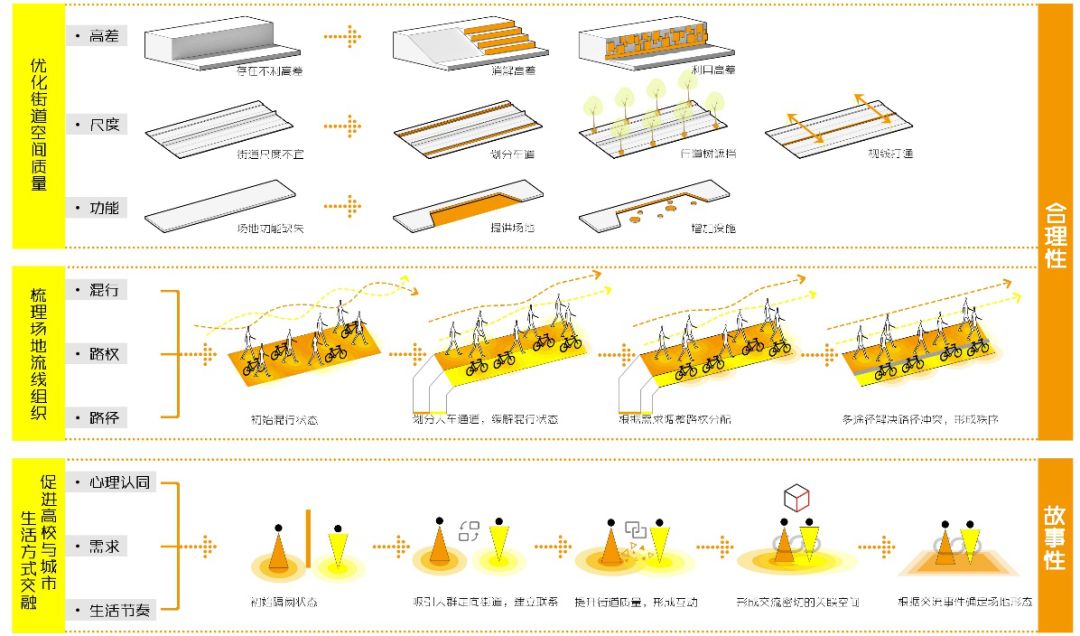

硕士研究生阶段作品——研一上设计课

设计以高校周边商业街道为研究对象,对所选场地从空间、流线、场所三个角度进行描述和分析,发现了场地在空间上存在高差大、尺度不宜,功能缺失,在流线上存在混行、路权分配不合理,在场所上存在心理认同感低、归属感缺失、参与度低等问题,通过一系列策略的提出及应用,以期达到优化街道空间质量、梳理场地流线组织、促进高校与城市生活方式交融的设计愿景。

2

Q

A

STUSCAPE

韦晗雨

向读者朋友介绍一下自己吧!

Q

A

Hello!大家好,我叫韦晗雨,毕业于四川农业大学园林专业,现就读于华南理工大学,是风景园林2018级的研究生。

川农的风景园林是单独作为一个学院存在,本科阶段下设园林、风景园林、环境设计三个专业。作为从园林专业毕业的毕业生,能和我们讲讲“园林”这个专业和其他两个专业的区别吗?

Q

A

读本科的时候,我们专业的人常常开自己的玩笑,说我们拼“艺术”比不过环艺,拼“设计”比不过风景园林;我们最大的特色可能就是…植物方面比较强了吧。实际上,设计课、绘画课等,园林专业的同学也需要上,只是较其它专业略浅。不过对我来说也算是一件好事,能接触到很多不同类型的课…一些环艺和风景园林的同学也曾和我说过,羡慕园林专业。大家都在相互羡慕和学习吧!另外,园林授予农学学位,风景园林授予工学学位,环艺授予艺术学学位。

可以介绍一下保研华工的经历吗?

Q

A

离保研已经过去两年了,我只能凭略显模糊的记忆回答了。保研一般都是在大三(四年制)或大四(五年制)的暑假进行,申请在同年春天;4-5月左右,除了作品集、简历、成绩单、排名证明、获奖证明等,有的学校还需要导师推荐信等其它材料。作品集当时我做得比较赶,大概花了1周的时间,每天早起…非常累,但是也坚持下来了…建议早准备,平时注意收集作业、竞赛等成果。

材料投出去后,就可以等待夏令营结果了。

华工夏令营主要分为三部分,第一部分是校园内的讲座和怡境公司的参观;第二部分是7天左右的实地夏令营(往年都是围绕乡村主题进行的),6人左右小组完成设计作品,需进行两次正式汇报;第三部分是面试,抽一个英文问题并回答,老师针对作品集和简历提问,最后是开放式问答环节。

获得保研名额后,就可以和已联系好的老师签字确认了。大致的流程就是这样了。

华工的何志森Jason老师去年的一席演讲,颇有“破圈”的势头。你也参加过他的课程,能介绍介绍那门课程吗?

*有关何志森老师的演讲,点击下方链接了解更多

*一个月里我跟踪了108个居民,发现一个特别好玩的事,80%的人手里都拿着一个尿壶 | 何志森 一席第571位讲者

*因为她的一双手,她来到了十一年都不愿意踏进的美术馆 | 何志森

Q

A

Jason带的是研一下的设计课,今年的主题是“超级市场/超级都市主义”。Mapping以广州市正佳广场为例,试图探索各种购物元素和空间之间的逻辑等级关系。选择正佳广场的原因之一,是因为它既是一个购物中心,又是一个4A级景点(里面有极地海洋世界和博物馆),这两个特殊的“身份”使得人们在正佳里有双重身份,这就使得调研会变得非常有意思。从我个人的角度来看,Jason课程之初是有一个初步的设计课整体框架,但他会根据我们每次反馈给他的信息来调整课程的走向和节奏。同学和老师在这个探索的过程中都进行了非常多的尝试,艰难但也有很多收获,是非常非常特别的设计课了。

你同学当中有多少比例选择就业,有多少选择了继续深造?当时你选择来到华工是出于怎样的考虑?

Q

A

当时我们班40人左右,大约有30%的人选择继续深造。读研的最大原因是因为我喜欢所学的专业,我希望可以继续学习,希望未来可以从事这方面的工作;也想到不同的平台上看一看。

经过研究生课程之后,对比本科阶段,思维上有什么样的变化?

Q

A

研究生阶段的设计课,老师们给我们提供了非常特别的方式,没有划定设计场地的范围,让我们先去观察、去发现,再选择自己的设计地块。这一点和本科的时候比较不一样,本科是给定了场地,再去观察和调研。在这个过程中也不断反思,自己曾经做过的设计方案,是否都真正了解场地和人。观察、发现、设计、介入,就像几道坎需要一步步跨过去。在这个过程中,逻辑思维能力有所磨炼与提升。我认为这是本科阶段的学习中所欠缺的。另外,在华工,我选了建筑、规划那边的一些课程,都是大佬级人物,收获颇多。

推荐一个最近沉迷的东西,书、电影、音乐、食物,任何东西都可以~

Q

A

沉迷于《三体》,虽然很久之前就被同学推荐了,但是最近才开始看,真的非常精彩。另外,前段时间非常喜欢看密室大逃脱,休息的时候都会看^_^。食物,爱上了工作室楼下的牛肉泡馍,可以连吃一周都不腻。

作品展示

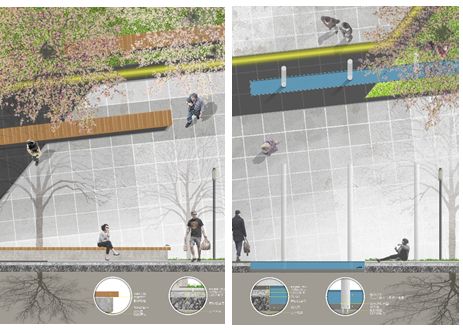

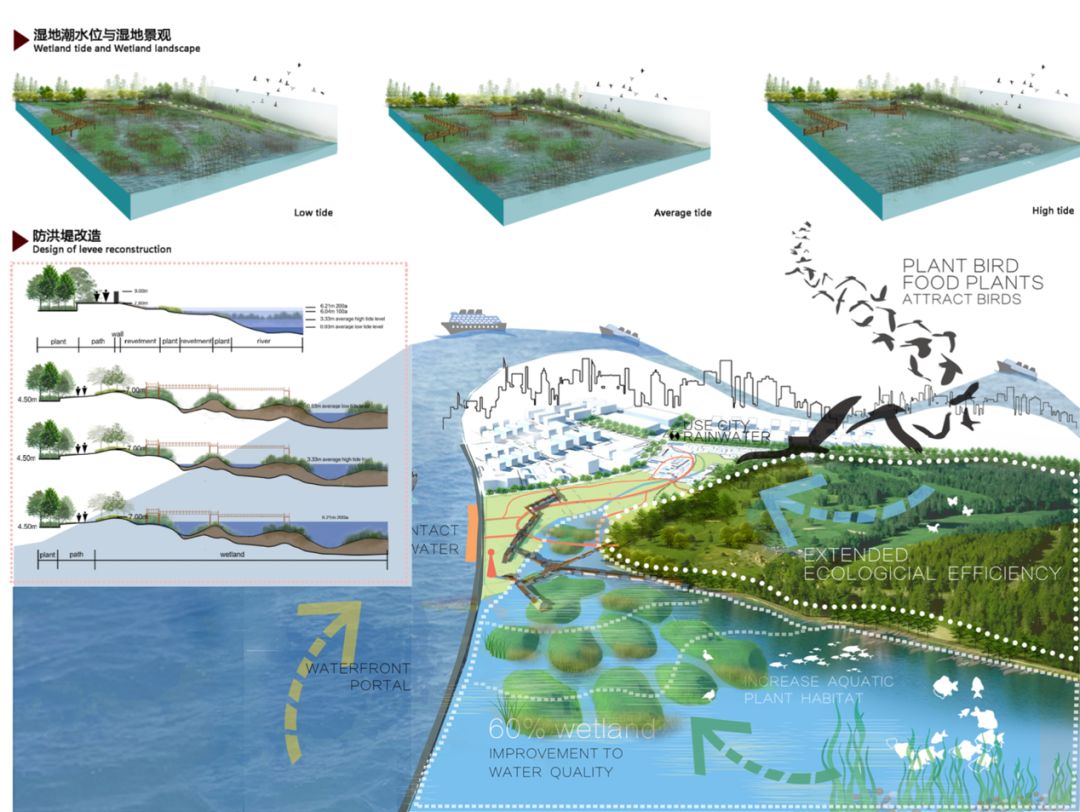

2017同济大学CAUP国际设计营

设计营希望探讨如果通过景观再生的手段,去缝合城市与滨水之间的割裂,将滨水空间回归于市民;如何为衰落的城市水岸注入活力,实现历史文脉的延续、生态环境的修复、城市公共空间品质与城市形象的提升。通过大胆的想象与务实的态度,表达上海特质的活力滨水设计意象。

这张图是参加同济国际设计营时画的图,表达我们“交汇”的概念;如果再精细一些、内容丰富一些,是可以作为一张“大图”的,可惜当时表达能力欠佳,没有作出预想中的效果。

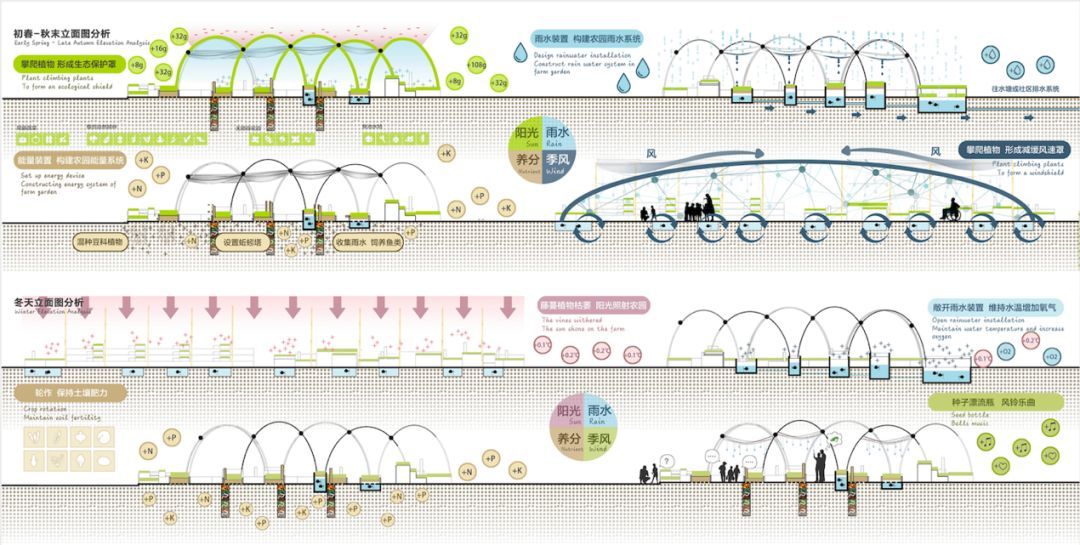

2019年“百思德”杯新锐设计竞赛

竞赛将“社区农园&可食用花园”作为主题,在符合场地条件的有限地块面积内表达对社区公共空间可持续发展的思考。以原创设计,在小尺度场所内展现社区农园与可食用花园。要求体现出设计的逻辑性、巧妙的艺术与科学性,强调设计造价的合理性及建设成本控制,并考虑现场落地施工的操作性及后期维护管理的便利性。

这是我们团队参加百思德竞赛时做的分析图,上面是春-秋,下面是冬天;围绕“阳光、雨水、养分、季风”来分析。通过较简单的图示语言,来反应农园的变化。

如果想对被采访者提出更多问题,或对于公众号有其他意见,欢迎在公众号后台留言,或者发邮件至caozhongecust@163.com

STUSCAPE 学景

LA For Student

扫码关注我们