民俗博物馆设计

非常感谢

TransAxis

授权 建筑小学堂 分享以下内容

嗨喽大家好呀!本期第一次介绍一个同济从低年级向高年级过渡的课题“民俗博物馆建筑设计”(嘻嘻,发了这么多作品,竟然还有没介绍过的课题?)从低年级学生对空间、形式、功能有了初步概念后,这个关键性的过渡需要开始加入历史文脉、结构概念等进一步元素了。这时候学生不仅要用好的概念给出自己的解答,更要把概念的落地做深化设计。

本期介绍了三个作品,各具特色。以前我们作品稿件的风格更多会是设计及思考及其具有深度的高年级学长&学姐作品,而这次我们分享出来的作品手法概念简洁纯粹,能够给我们带来更多启发和思考——

历史风貌区里面的博览型新建建筑到底需要繁琐复杂的概念想法和实现手法吗?

新建建筑与保护建筑到底如何在和谐礼貌的相处过程中又不失属于自己那份风趣和激情?

下面让我们邀请三名

“当年还处于同济大三阶段学妹们”

(然而现在距离他们成果已经一年了,原谅我们发稿拖延......)

来分享他们的关于民俗博物馆中的奇思妙想~

课题介绍

民俗博物馆建筑设计 | 建筑与人文环境

社区民俗博物馆用以陈列地区性历史文化资料,使得参观者了解业已消逝或正在消逝的地区社会生活,体验传统的生活方式。拟建的社区民俗博物馆选址于上海市历史核心区的南京西路历史文化风貌区和提篮桥历史文化风貌区内,文化底蕴深厚、市民生活气息浓郁。本次设计共有 3 处基地可供学生自由选择。

课题旨在培养学生城市环境意识,尊重场所文化、尊重历史文脉。学习在城市历史街区肌理和相邻老建筑的环境里,开展分析和设计的步骤和方法,研究历史建筑及其片段的保护与再利用的方法,探索博物馆的功能性、象征性与城市性的关联与整合。

1

| 作品一 |

设计:张文远(同济大学)

基地调研

基地位于虹口区提篮桥附近的里弄建筑群中,紧邻犹太人纪念馆(摩西会堂旧址),交通便利、人流密集。周边历史建筑、景点多而密集,二战时期犹太生活的氛围仍通过其独树一帜的建筑风格保留下来。随着时代变迁,这里演变成了杂而有序的里弄居民区,大量生活气息浓郁的小店铺沿街簇拥在一起(图中深灰色部分)

基地总平面图

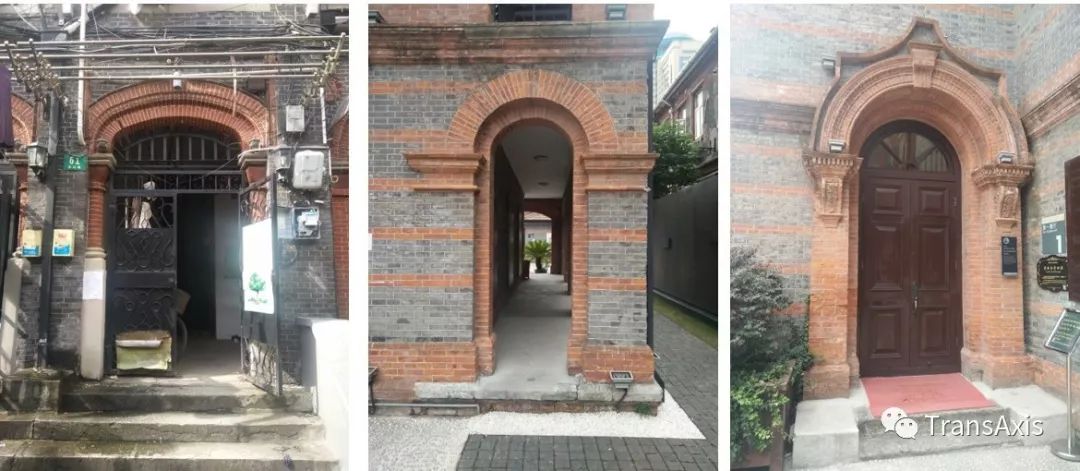

摩西会堂是二战期间犹太难民的宗教活动中心,与周边里弄共同见证着犹太难民们的乱世生活。红砖斜尖顶的摩西会堂是长阳路上的标志性建筑物,会堂大敞着镂花的铁门将游人迎入园中,正前方和左侧手各有一扇咖啡深色的木门,左侧直通楼上,正前方的礼拜堂中静悄悄的,只有长长的座椅排列有序,无声地卧在会堂当中。

基地沿长阳路现状(左侧为摩西会堂)

摩西会堂南立面

此外,基地南面面向一块幽静的绿地,芳草鲜美、林木茂密。基地调研时我看见有小孩子绕着运动器械上下攀爬,三两老人或站或坐围成圈儿唠着家常。

初步方案

历史是过去的现在,现在也终将成为历史。

我想,民俗博物馆让人领略到的不应该仅仅局限于过去,更应该囊括现在,乃至展望未来。于是,我希望通过我的设计来达到这样一种状态:人们在通过博物馆内的展品(包括照片、文字、影音、雕塑等)了解犹太历史的同时,也能对当下的里弄生活有所感知。这种理想状态要求我的建筑与周边环境具有良好的互动性,这种互动性不仅仅是视线上的交互,更多可能是行为上的穿透。

但是现状不容乐观。由基地沿长阳路立面现状可知,基地现有建筑与街道紧紧相贴,由街道到建筑是一种十分有力度的、相撞式地交接,而长阳路又是宽阔的机动车道,整个街区中的居民、商铺、住宅几乎自成体系,与主干道分离开来。因此游人与基地的互动性很弱。

长阳路沿街立面

为了增强民俗博物馆、街道与游人三者之间的互动性,我想到了以楼梯/坡道的形式来表现我的建筑的“欢迎”的姿态。因此,我的初步方案的出发点即是设置醒目的大楼梯。通过大楼梯引发游人的观览兴趣,沿着大楼梯一路上到民俗博物馆的顶楼,游人可以从楼顶向摩西会堂方向眺望,站在高点领略里弄街区的整体现状,在此基础上再由顶层进入馆内,逐层向下进行游览。

鸟瞰图

沿街面

这时候方案的不足之处也很明显,是下一步要改进的重点:

①游览流线不够友好:先爬楼梯上三楼再参观的游览流线太过劳累,也无法满足无障碍要求;

②建筑与摩西会堂的交流不足:大楼梯位于基地西侧,游人与摩西会堂的交流仅在视线上;

③互动方式单一:仅从楼顶观摩里弄街区总况并不能达到我所想要的“感知”里弄生活的目的;

方案深化

针对上述三个问题,我在斟酌之后保留了上屋顶这一流线,并作出了相应改进。

Step1:摩西会堂一侧开辟下沉广场

以坡道的形式进入下沉广场,这一广场贯通了长阳路街道与里弄内部的景观绿地。两个坡道将人群从里弄和街道两个方向汇聚到下沉广场,广场位于摩西会堂、民俗博物馆、里弄住宅三者的围合之中,游人进入广场能够真正进入里弄生活的尺度之中,切身感受里弄的建筑氛围与人文环境。

下沉广场

Step2:将大楼梯挪到建筑东侧,并改作连续坡道+局部平台的形式

坡道与街道有更好的衔接性,使街道平面自然地过渡到建筑体量上来,消解了原有建筑与街道过于强硬的碰撞关系,并且呼应了下沉广场两端的大坡道。同时通过斜切的手法使建筑东立面尽可能地面向摩西会堂方向,鸟瞰角度更有向广场汇聚之感,同时自然形成之字形坡屋面。

如此形成了两条游览路线:

①首先进入下沉广场,感受里弄实际生活氛围,再从底层进入民俗博物馆,逐层向上进行观览后,从顶层出到室外,沿坡道一路向下,回到长阳路街道;

②直接由坡道向上,沿坡道可多角度观察摩西会堂及周边建筑,上到顶层后更能一览街区全貌,之后进入民俗博物馆内部,顺次向下游览了解犹太历史,从下沉广场处出。

沿街立面

室外流线

此时仍有待深化的部分:

①下沉广场的规划:包括与犹太难民纪念馆的流线关系、与景观绿地的关系、广场本身与游人的互动关系等;

②屋面绿化设计;

最终方案

广场的规划延续了民俗博物馆的斜切思路,大块面的三角形分割将广场分为下坡段和平地段。游人在结束了摩西会堂及其展馆的游览之后可以选择楼梯或坡道进入下沉广场。同时兼顾景观需求,广场内还设置了阶梯状水池和供人坐卧的柔软草地。

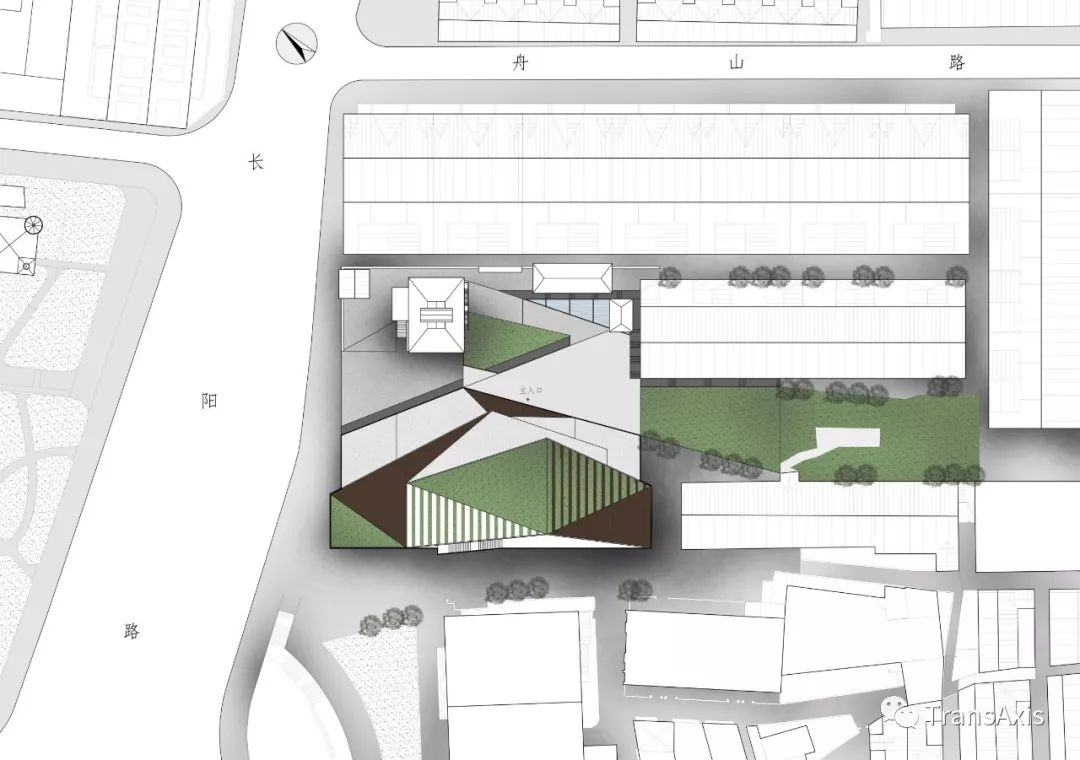

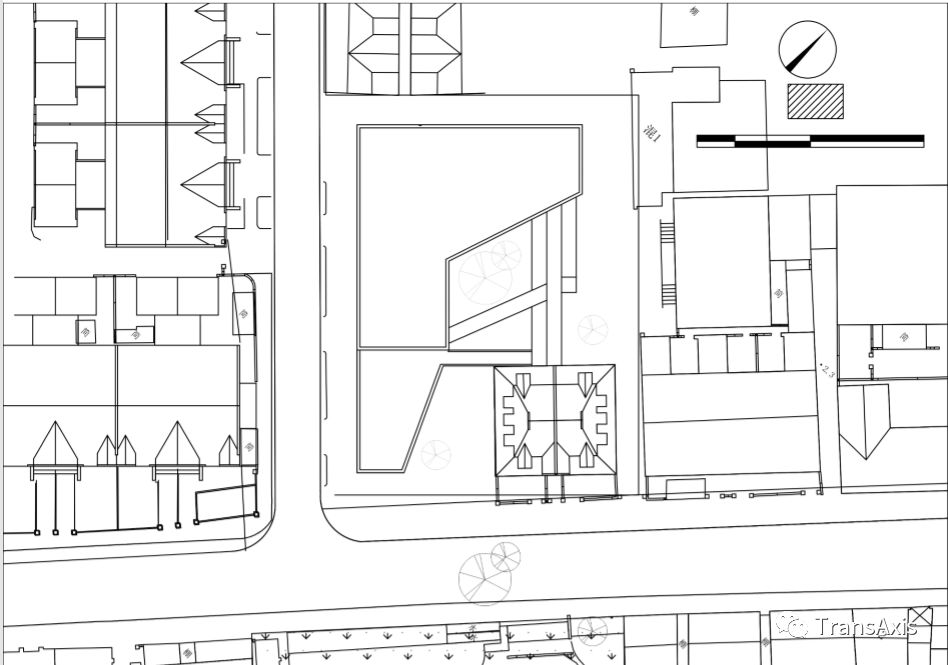

总平面图

连续坡屋面我也根据屋顶分割进行了绿化和屋面规划:三角形的片状分割顺应了屋顶本身的折面起伏,柔软的佛甲草与深色防腐木地板相结合,对游人的姿态更加亲切,增添了屋顶流线的趣味性,又与景观绿地遥相呼应。

一层平面图

二层平面图

立面采取竖向分割呼应摩西会堂的柱廊线条,磨砂玻璃与透明玻璃相间,两侧树木的影子投在立面上,光影斑驳变化,行走其间给人惬意舒适之感。

东立面

剖透视

室内透视图

室内透视图

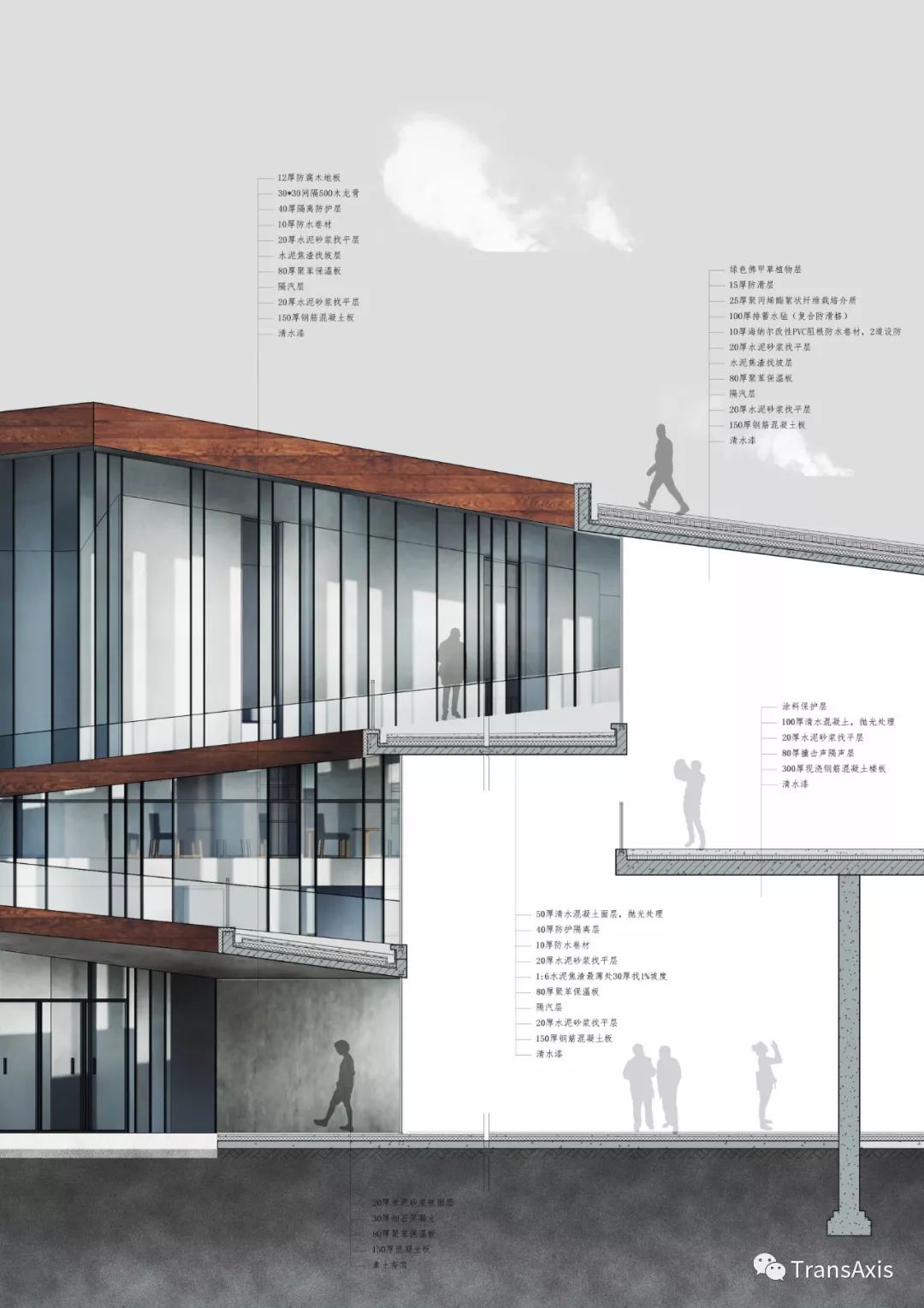

墙身构造

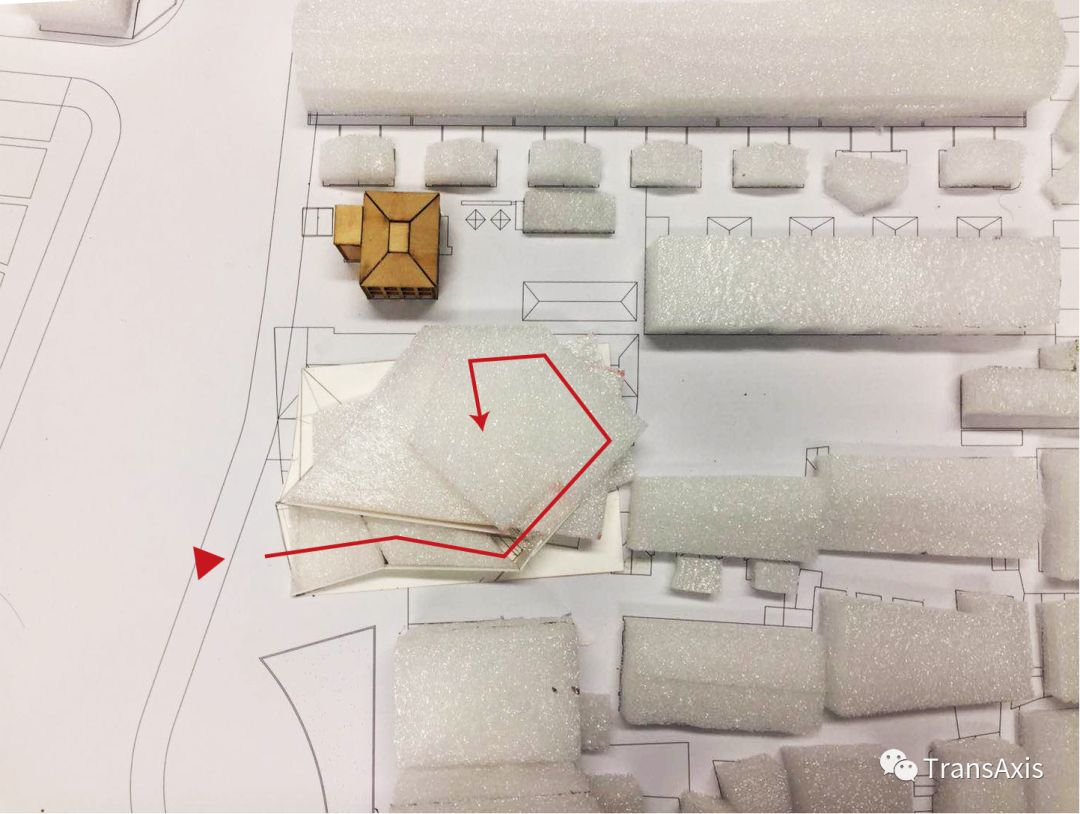

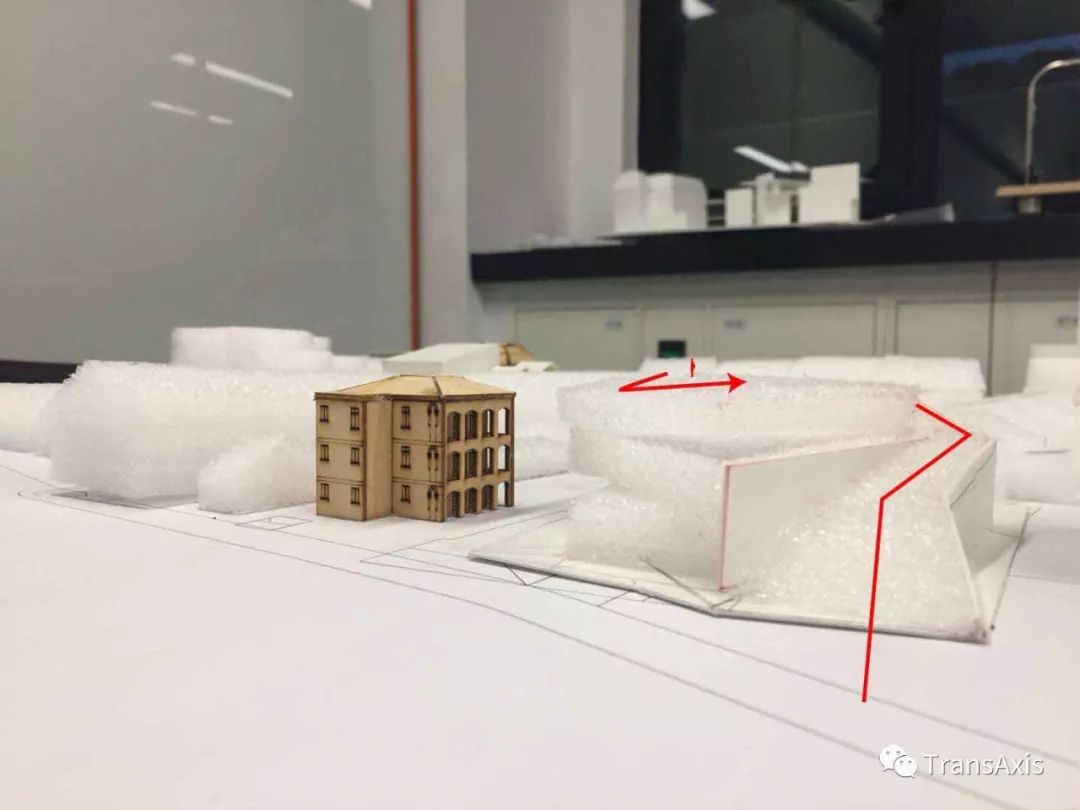

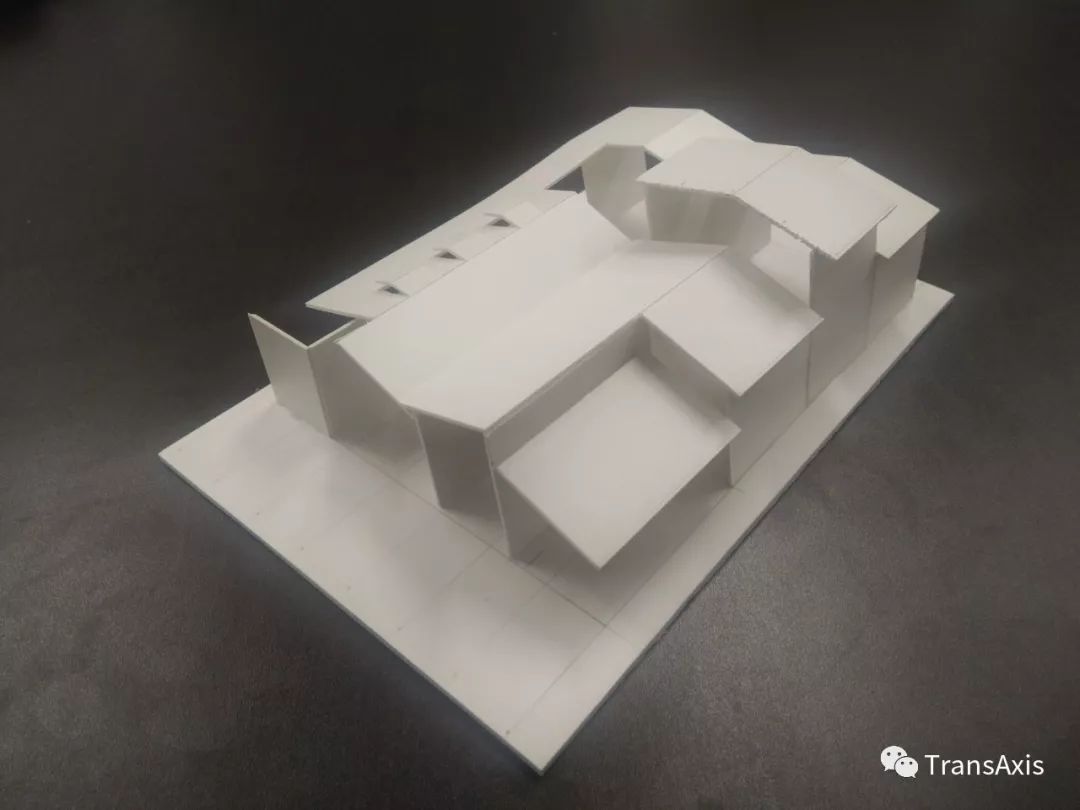

还有模型照片~ 俯瞰可以看出建筑像山丘一样与广场地景融合在一起。

思考感悟

“我排着队,拿着急诊的号码牌~~”

民俗博物馆这个大作业终于!结束!了!如今细细想来,其实也不过是那么三两个月的时间,其间我与三位老师、几位学长学姐相爱相杀、大战八百回合、战死方案无数,终于生下了它(骄傲.jpg

一个方案从灵光一现到真正落实纸上,需要经历多少磋磨呢?

第一刀是提炼。灵感在我的脑海中往往是某个流动的画面,充斥着各式各样的细节,此时须得快刀斩乱麻,真正把握住理想画面中的(合理的)关键元素——为自己的设计创造灵魂。比如在这个方案中我的基本元素就是“坡道”。

第二刀是定向。问:该如何处理民宿博物馆、摩西会堂与景观绿地三者之间的关系?整个设计探讨的其实就是这个问题,当我能回答出这个问题的时候,方案也就基本确定了——“进入(下沉广场)”与“跳出(连坡屋顶)”,这是我方案的基本骨架。

第三刀是生长。倘若拿种花与做设计来作比较,前两步就好比我将一颗种子埋进土里,又为它架好花架,那方案的生成就像是一个自由生长的过程。方案凭依着我们的想象自由舒展,此时老师或学长学姐们加以斧正,假以时日,七个葫(好)芦(方)娃(案)就会排着队来叫爷爷了!(咦?

最后祝大家身体健康头发茂密~~_(:3」∠)_

张

文

远

张文远,1997年出生的苏州小娘鱼,同济建筑学在读。

我多半是有些自毙症,喜欢反复推翻、打磨自己的方案,试图破而后立,使它向着不可能的完美不断靠近。我曾经写:做设计,痛苦是一种常态。而我,还有其他许许多多人,依然坚持走在这条痛苦而漫长的道路上的原因,大概是:建筑是一门真正能通过“我”的力量而给人们带来幸福的学问啊?(这个观点最初来自李立老师)

2

| 作品二 |

设计:刘文君(同济大学)

基地调研

民俗博物馆作为大三上的第一个设计,标志着我们从建筑学的低年级正式过度到高年级。与低年级单纯讨论建筑空间与功能不同的是,这次设计明确的提出了对我们的要求:探讨建筑与人文环境的关系,使新旧建筑能在我们的设计中进行对话。

这次的三个基地都承载着不同的场所文化,历史文脉,而我们的任务便是通过对地区性历史文化资料的展现使得参观者了解业已消逝或正在消逝的地区社会生活,体验传统的生活方式。因此,我在实地考察了三个基地后,选取了位于提篮桥的基地三。

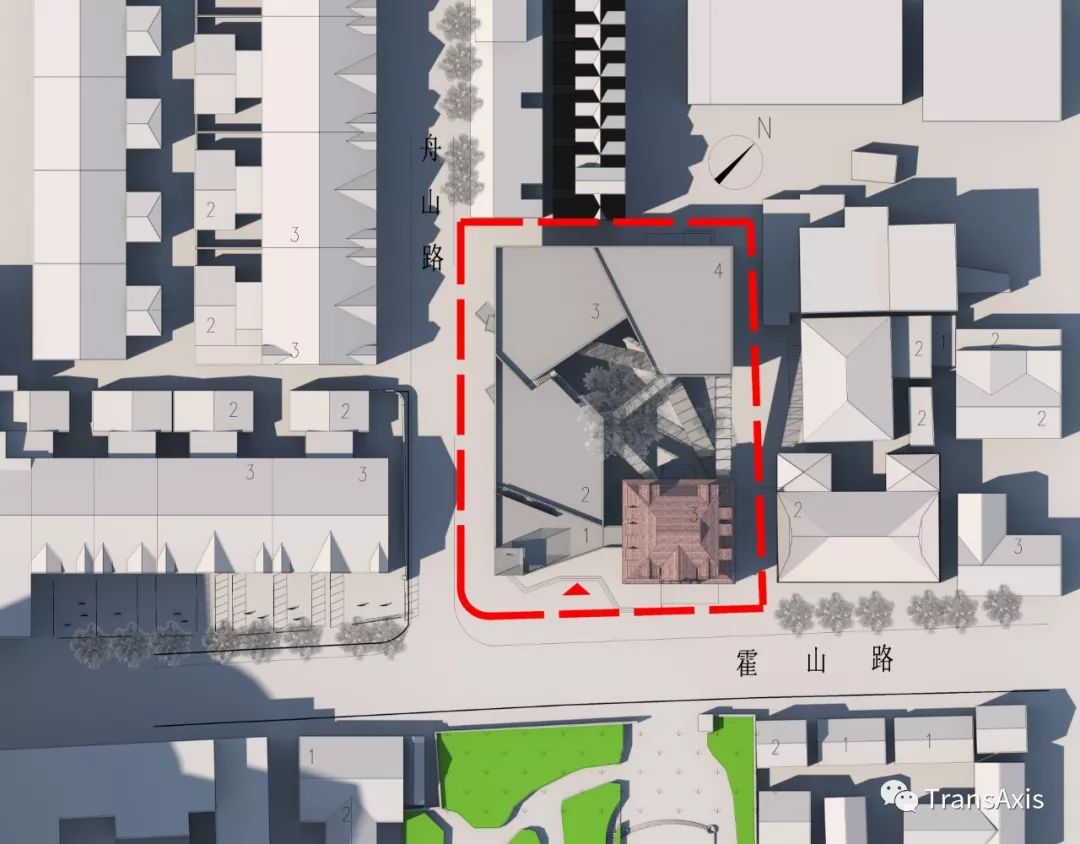

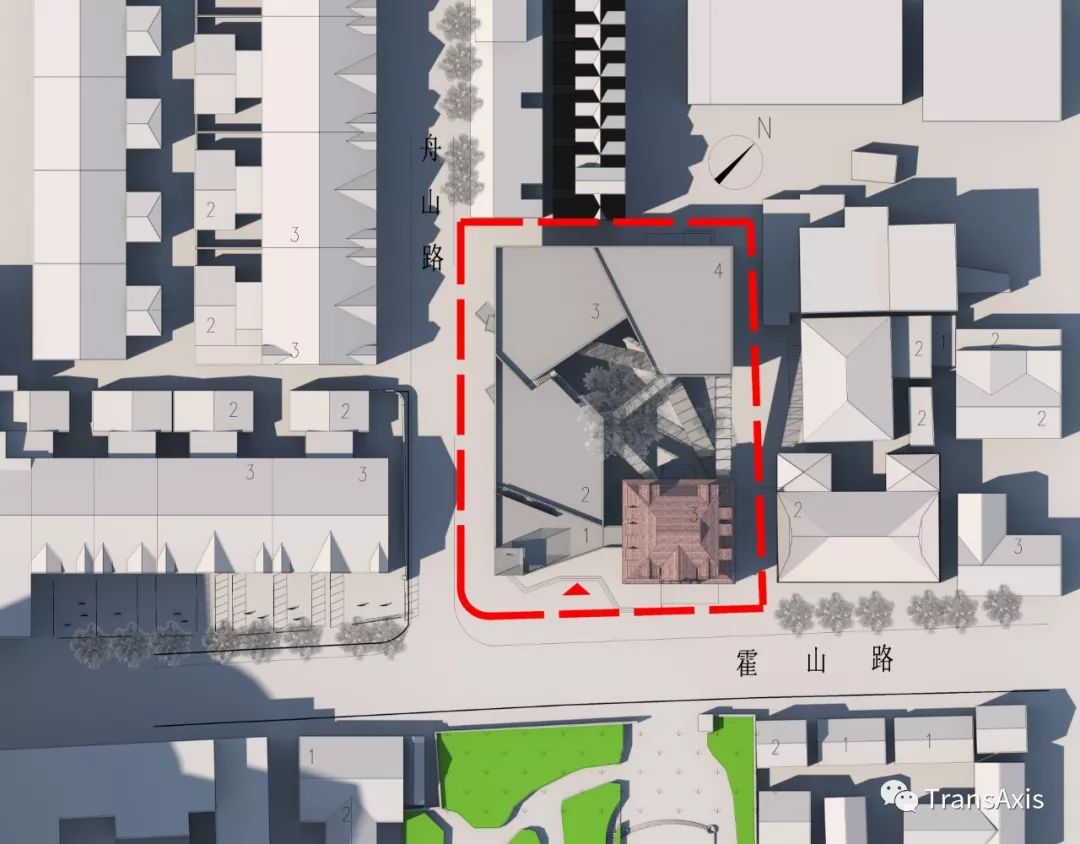

基地三,位于虹口区舟山路与霍山路交叉口东北侧,霍山公园对面。地处1930年代犹太人社区的中心,基地内有保留改造优秀历史建筑“美犹联合会”,周边是特色鲜明的犹太人建造里弄住宅,是文化融合交织的场所。这也正是为何提篮桥被称为“犹太人的诺亚方舟”。这个特定的地点有着一段特殊的历史。

基地蕴含着特殊的历史

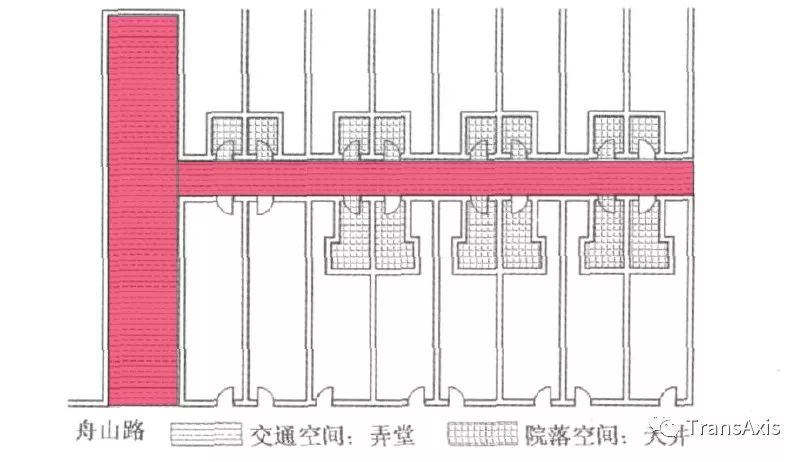

里弄布局

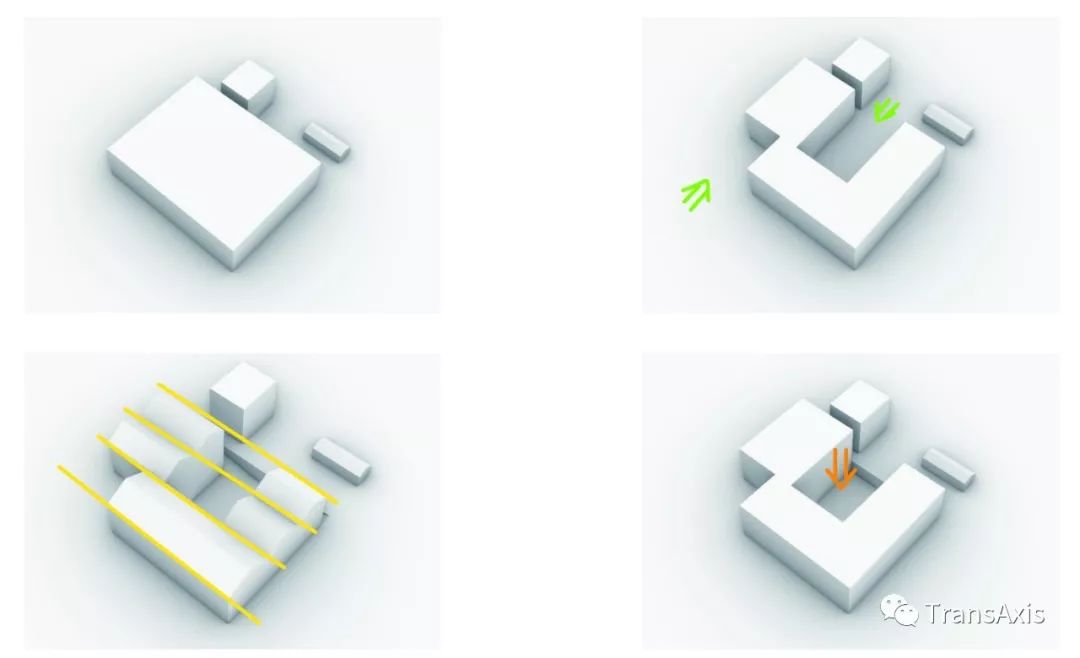

初步概念

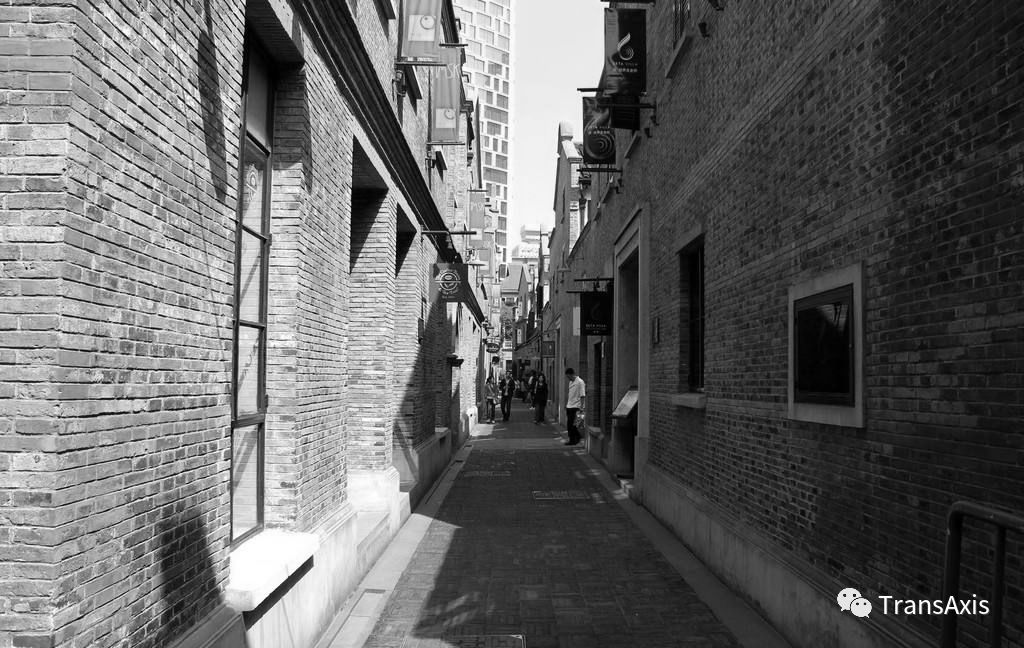

然而如今的提篮桥不复当日风采,老旧的建筑无奈地透着一种衰败相。穿梭在老旧的里弄中,感受着仿佛穿越时空的犹太文化,我明确了我的设计概念:提取里弄生活空间中弄巷的空间尺度转译为廊道,结合过街楼元素以廊道的穿插连接新老建筑。廊道在这里仿佛文化的纽带,沟通新老建筑的对话。

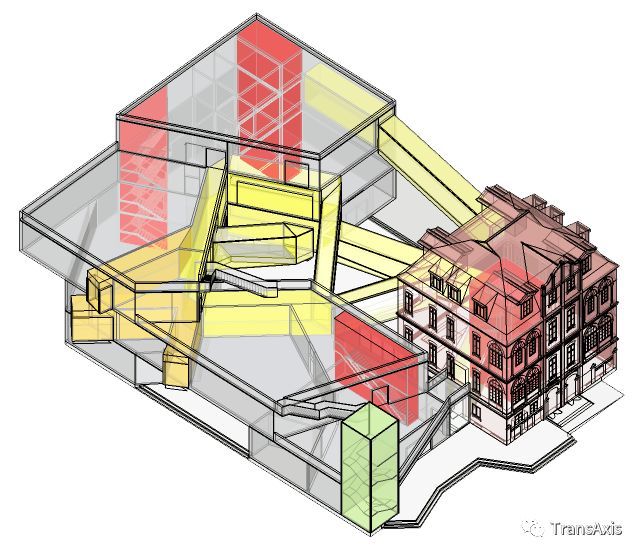

确定概念后,我又在老师的指导下学习了阿尔瓦罗·西扎的ICM博物馆方案,将概念进一步深化,廊道不仅仅连接新老建筑,同时在新建筑自身穿行,“使观赏本身变成一次旅行”,确定了初步方案。

Ibere Carmago Foundation-Alvaro Siza

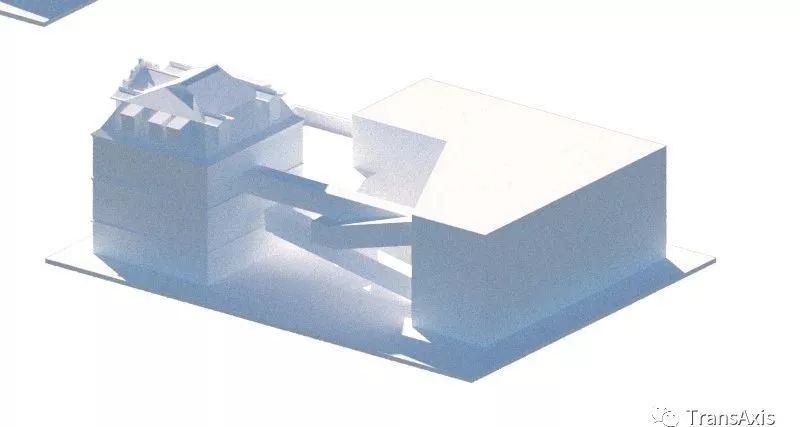

概念体量

初期总平

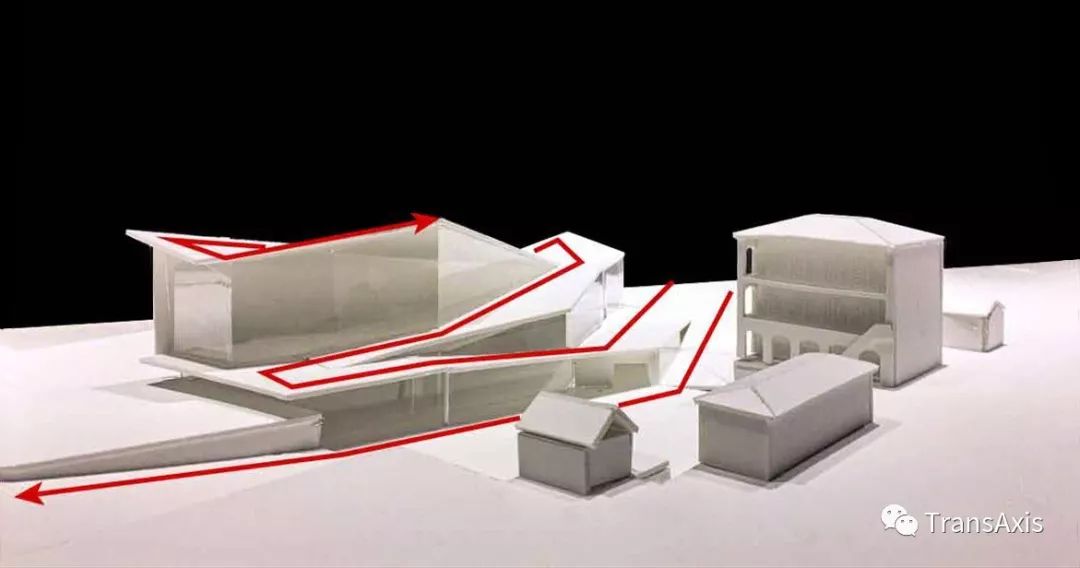

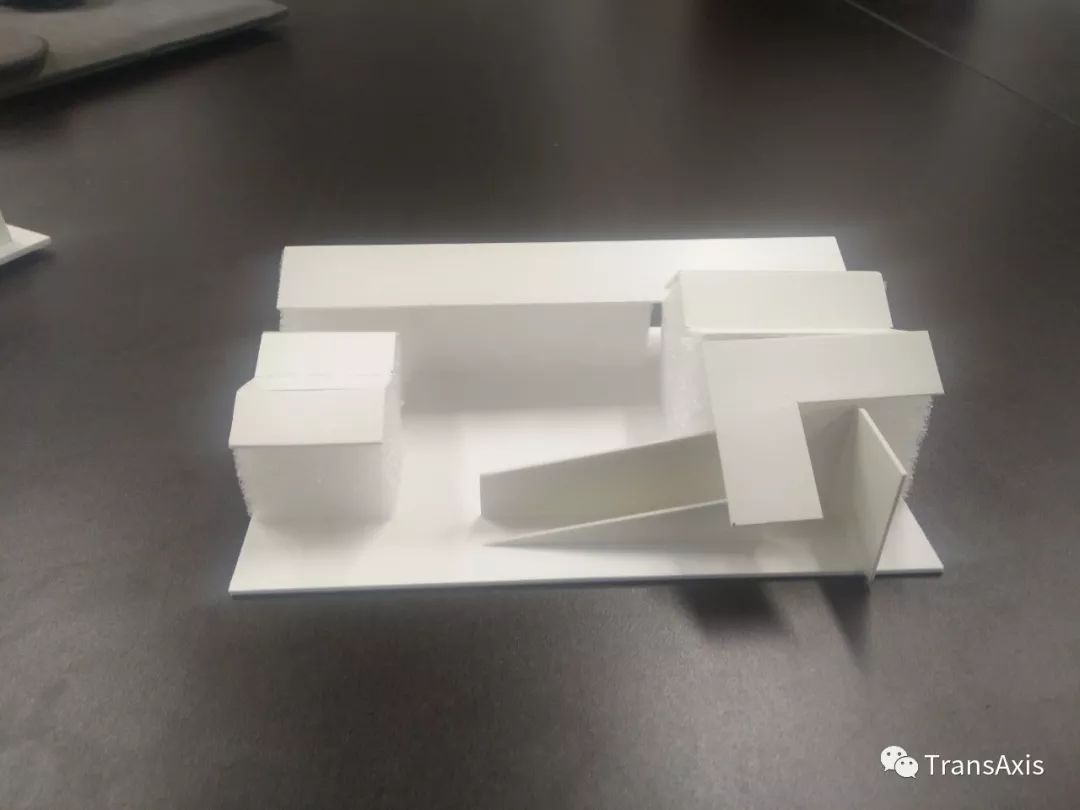

体量模型

方案深化

中期的时候方案基本只有体块关系,流线的问题很大,于是决定在保留概念的同时再次从基地入手确定体块关系。

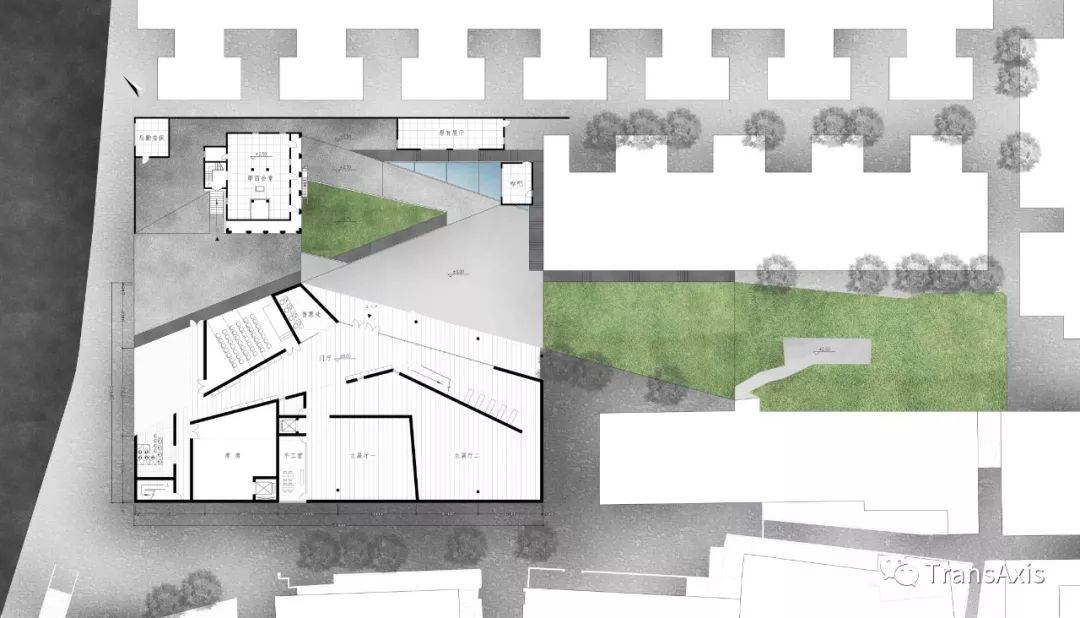

首先,我发现周边社区缺少公共活动空间,除了霍山公园外几乎只有狭窄的里弄可以利用,于是决定开放底层多个入口形成公共空间,并设置咖吧为公众所用。同时,这些在底层发生的公共活动也正是民俗生活的一部分,成为博物馆展览的一个方面。

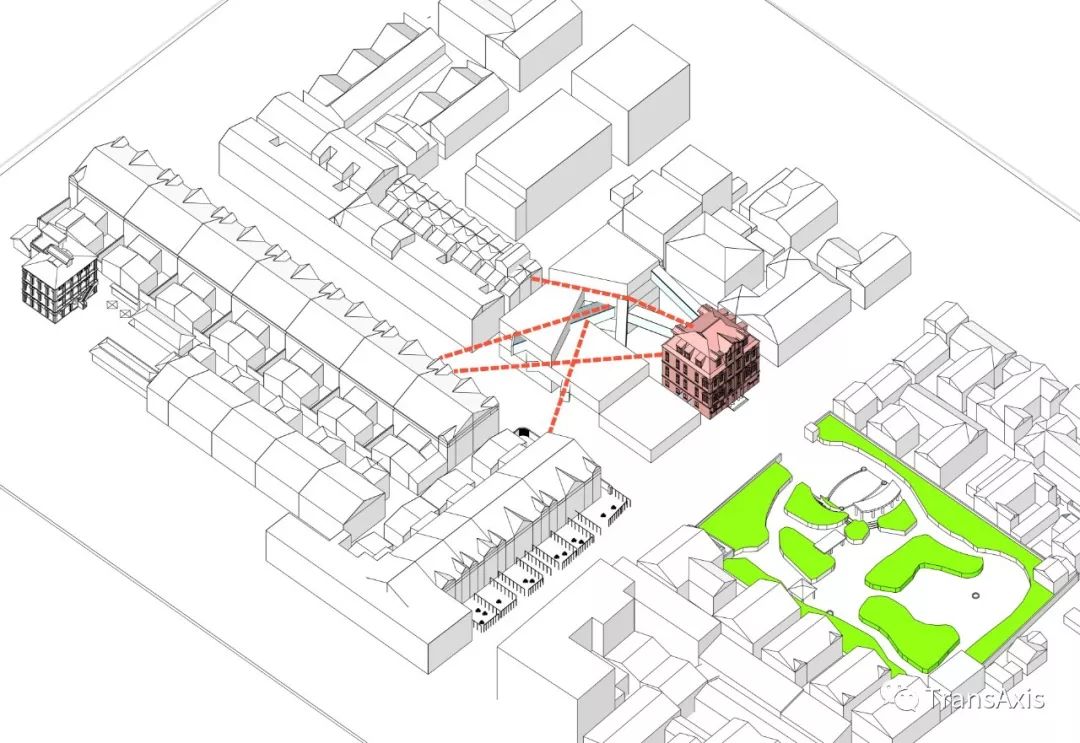

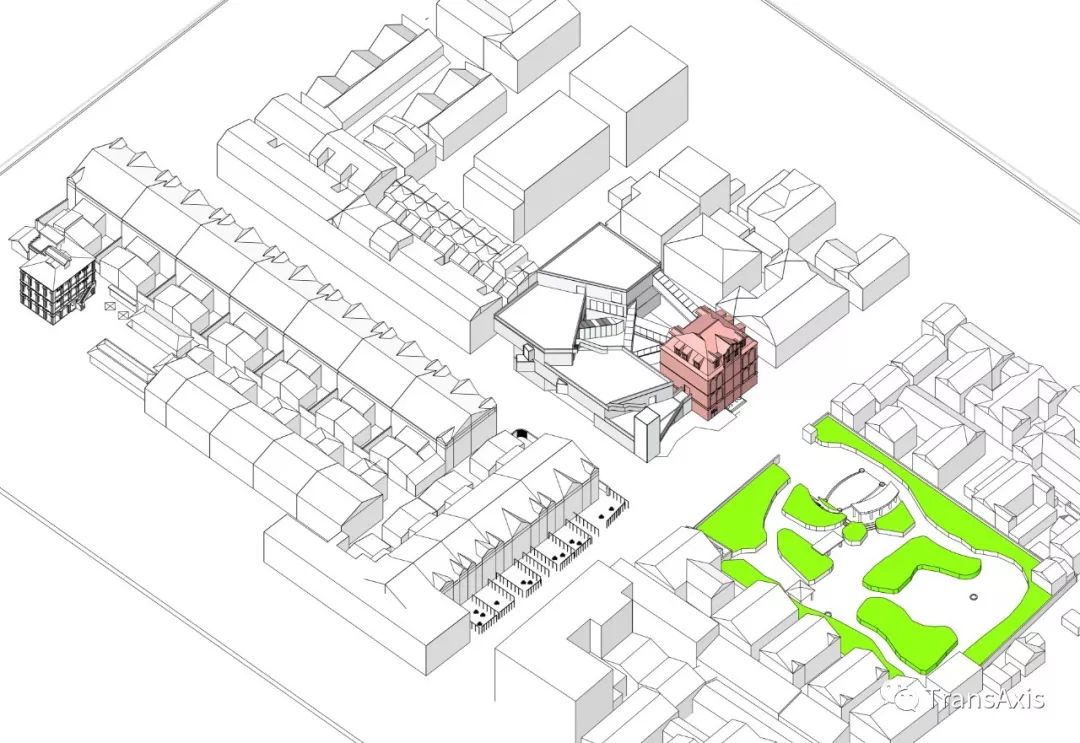

其次,为了更好的处理基地与霍山公园的关系,从而确定建筑主体逐步退台的趋势。

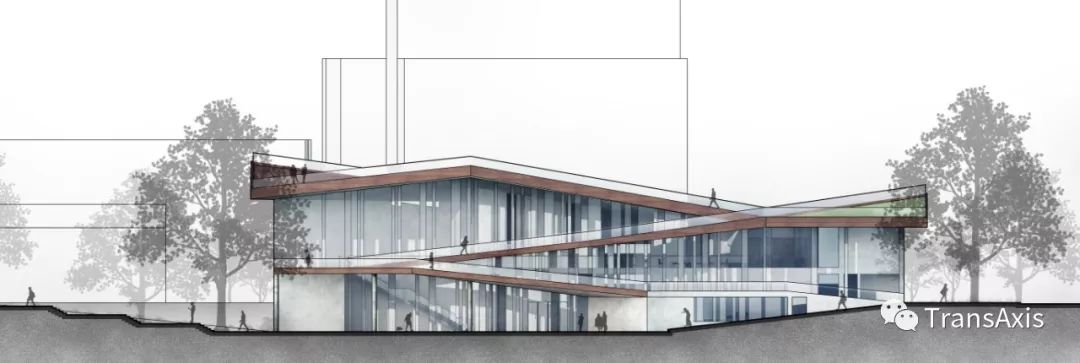

在设置廊道的过程中,为了将舟山路的沿街立面与美犹联合会作为观赏重点,从而限定了廊道的具体位置,将廊道末端节点延伸出观景台,产生斜线切割体块。

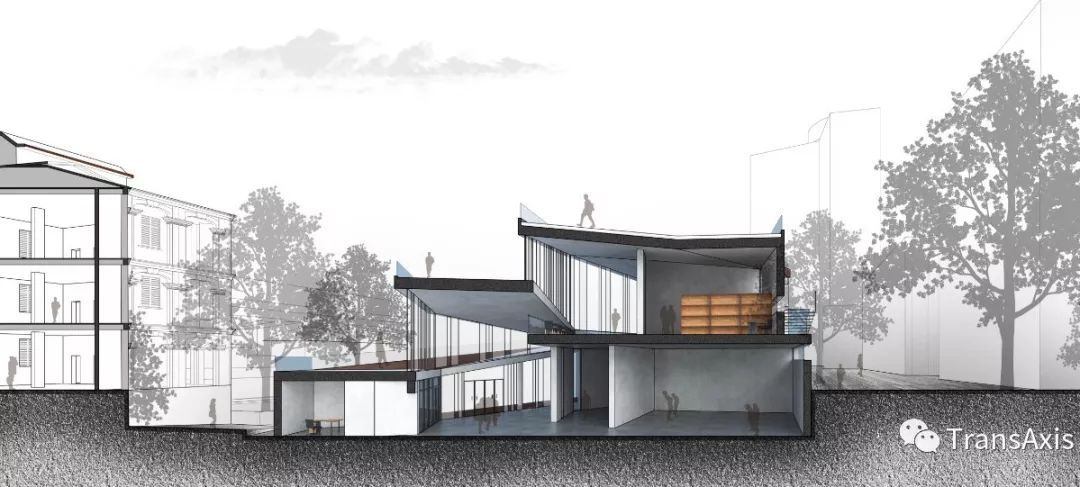

然后增加为垂直交通服务的廊道,并将廊道体系进一步深化,将走廊纳入廊道系统,使所有廊道串联成完整流线。为了确立入口处的特殊性,建立独立的垂直观景盒以呼应霍山公园。

参观流线:环绕内院的廊道将普通展厅,沙盘模型展厅,教学体验展厅及影音室串联起来,并通过南北两部楼梯进行垂直交通。

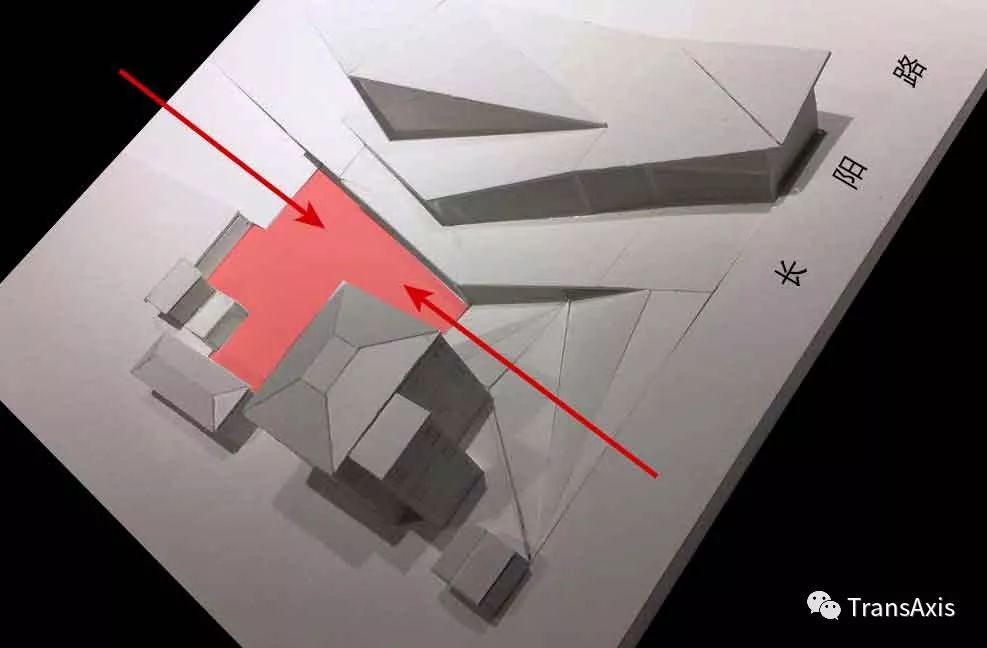

如图,红色部分为垂直交通,黄色部分为廊道系统,橙色部分为廊道系统末端节点延伸出的观景台。绿色部分为独立观赏霍山公园的垂直观景盒。

最终方案

感想

这次民俗博物馆设计让我思考问题的方向和以前有了很大的变化,建筑设计不仅仅是玩空间,而是要有依据地处理每一个退台,每一个廊道的角度,从而达成和基地的对话。

此外,还要在功能和形式中达成一致,很多关系在概念设计的时候很明确,但是由于功能和流线的设置最后反倒变得不明显了。感谢周友超老师和孙光临老师的指导,让我对公共空间与流线的关系有了新的认识。匆匆忙忙交完图之后感觉遗憾挺多的。张凡老师在评图时认为主体退台的设置与整体流线并没有达到和谐一致,我也认为其中的节点没有设计好。

其实在这个概念下,方案还有很大的发展空间,比如立面和周边的关系,新老建筑材料的具体确定等等。总之我还是非常喜欢这个概念在基地中产生的独特的化学反应的,希望以后在课余时间能有机会继续深化下去。

刘

文

君

直到现在还在探寻建筑设计是个什么鬼的刘文君

我,一个纯种理科生,钢铁直男,从大一起一直将Less is more奉为圭臬深信不疑。直到大三上民俗博物馆打了我的脸。中期前后无法推进的方案让我发现,我所认为的Less不过是简单(俗称偷懒),和真正的简洁还差了几十条街的距离。各位老师不厌其烦的毙方案逼着我深入思考如何在单调中塑造亮点,总算是逼着我做出了至今为止最“花哨”的设计。然而终于开始尝试丰富的我甫一开头就被发配到了德国,和教授讨论另一种Less和More的关系,人生真是在某些节点分外有趣(笑)。

最后真的非常非常感谢周友超老师和王桢栋老师,谢谢你们,让我的热爱从这里开始。

3

| 作品三 |

设计:赵迪(同济大学)

写在前面的话

其实收到学姐约稿时我的内心独白是这样的——嗯?什么情况?生活出了BUG了吧?——大抵在建筑学的海洋中我还是条挣扎着的淡水鱼,被设计课按在地上摩擦了两年有余之后依旧茫然。

可能,这个小房子也随他的创作者,安安静静,内敛温顺。概括的说是一个按部就班出现的方案,除了偶尔在水中打转外无甚惊涛骇浪,划着小木筏到达DDL的死亡之海。

首先感谢学姐的认可和鼓励,而后把娃放出来供批评指正。

课题概况与基地介绍

同济大三上的两个作业——民俗博物馆和山地俱乐部,是以建筑与环境的关系为主要训练点而设置的课题。民俗博物馆偏向于文脉、城市关系,有三个基地供选择,我的小房子选在基地二摩西会堂附近。位于提篮桥历史文化风貌区。

基地位于主路长阳路上,是现代城市与提篮桥历史风貌保护区的过渡地带,有从城市进入历史街区的“门户”之感。作为民俗博物馆,可对其他区域市民展示街区文化,也可为附近居民提供公共空间,有城市和社区的双重身份。

提篮桥历史街区曾是犹太难民居住的区域,在建筑风格上既有与其他里弄建筑相似的尺度等,也引入了西方拱廊、尖顶、柱式等一些特有元素,呈现中西合璧的样式。

文化氛围上,如今附近居住的居民呈现出与其他地方相似的生活状态,大家在楼下、公园聊天,在附近的小商店吃早饭、买菜,一些临街的底层建筑已被居民改成了小店面。

此外,摩西教堂作为重要的文化遗产,也时有不同国家的人来参观。

基地紧邻摩西教堂,是将这段历史作为苦痛记忆回味,还是作为两民族互帮互助的温暖历史对待,影响方案中对基地即周边氛围的确立,而所要设计的民俗博物馆具体会囊括哪些内容也值得思考,或许还有更多的信息值得发掘。

以上是写在基地调研之后一些个人体验,然后进入了选择困难症痛苦的取与舍的时间。最后简化为想抓住的三个关键点:

城市与社区的双重身份。

日常性与纪念性两种氛围。

尺度的转换。

初步方案

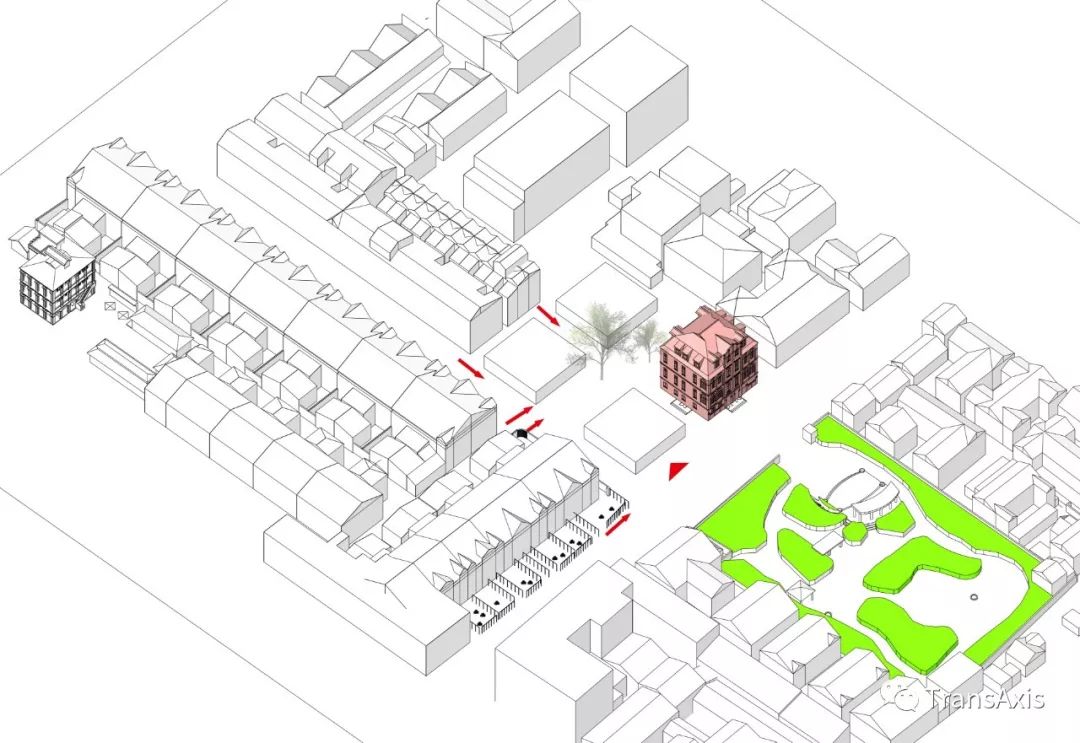

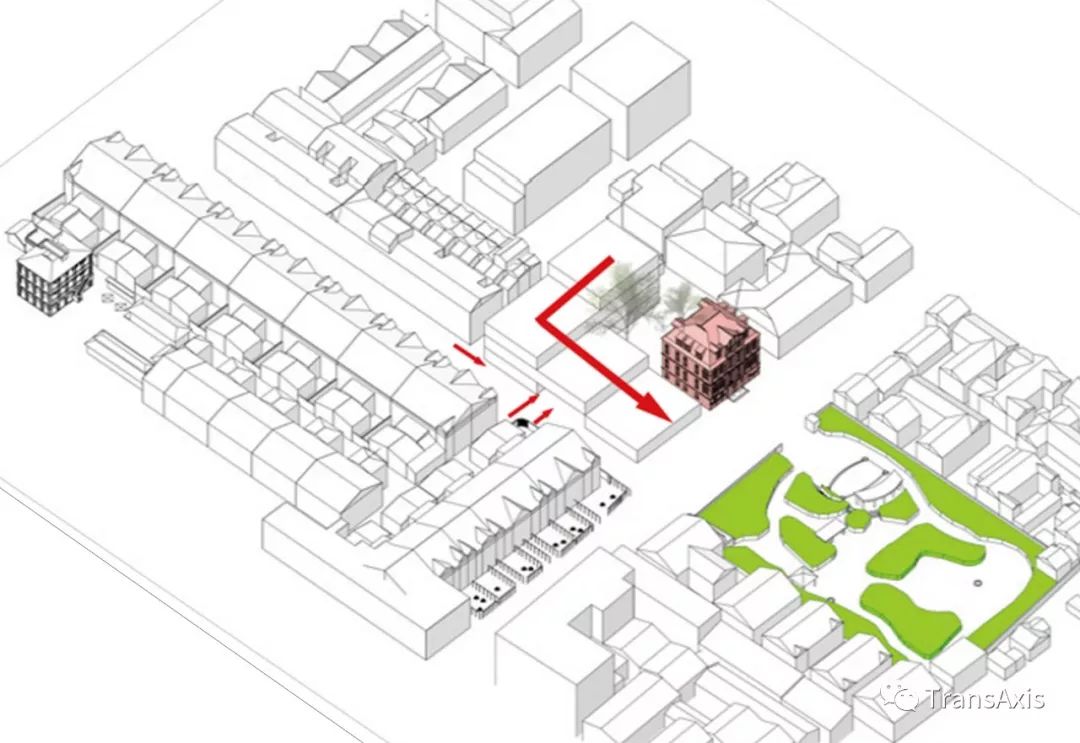

这是第一次概念设计年级评图时的分析图:

基地范围;地铁站出入口绿地的延伸,原有广场的扩大

基于周边里弄肌理和尺度对大体量的分割;下沉广场区分纪念性与日常性

延伸绿地是想将来自城市的人群引入建筑进行参观,而延伸原有广场是想为周边居民提供一个活动空间,是考虑到社区博物馆的双重身份使得不同的人群对其有不同需求。但这样产生了一个问题,在我参观摩西会堂的时候感受到的更多是三三两两的中外游人来探寻这段历史,沿着幸存者名单走过之后,人们经常会再次环顾四周,仿佛回到彼时。而居民的进入很可能对这种氛围造成破坏,于是就采取了下沉广场这样一种策略。

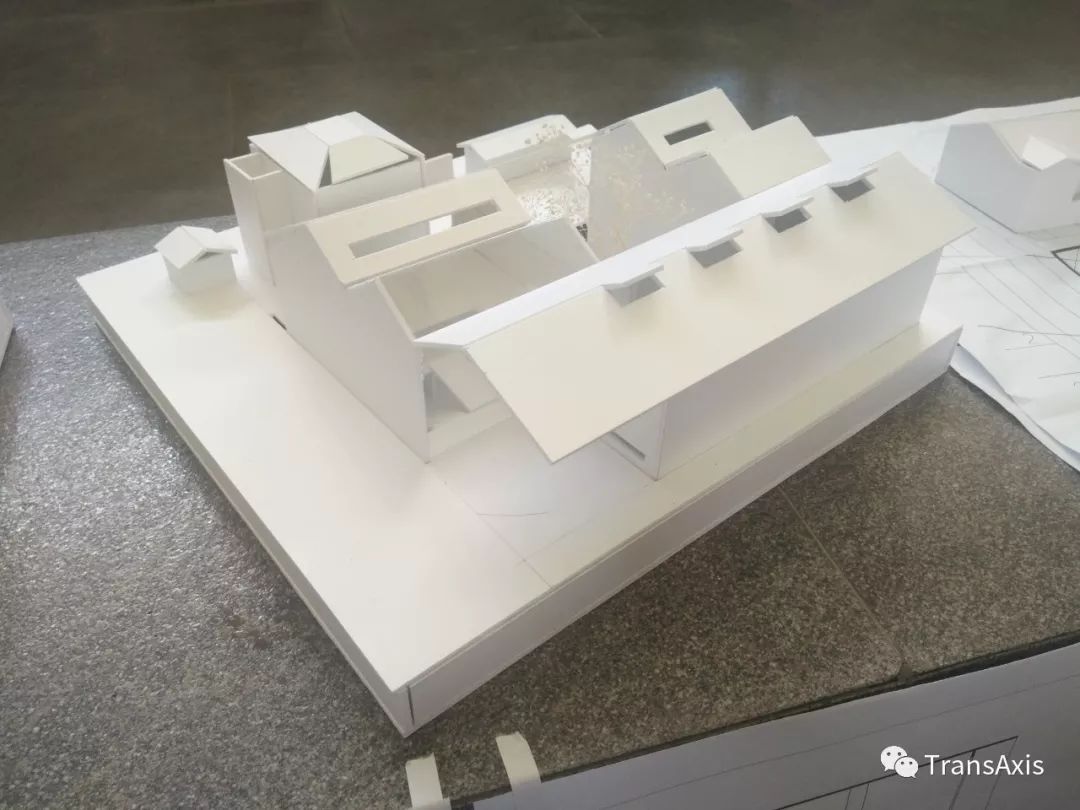

概念设计阶段模型

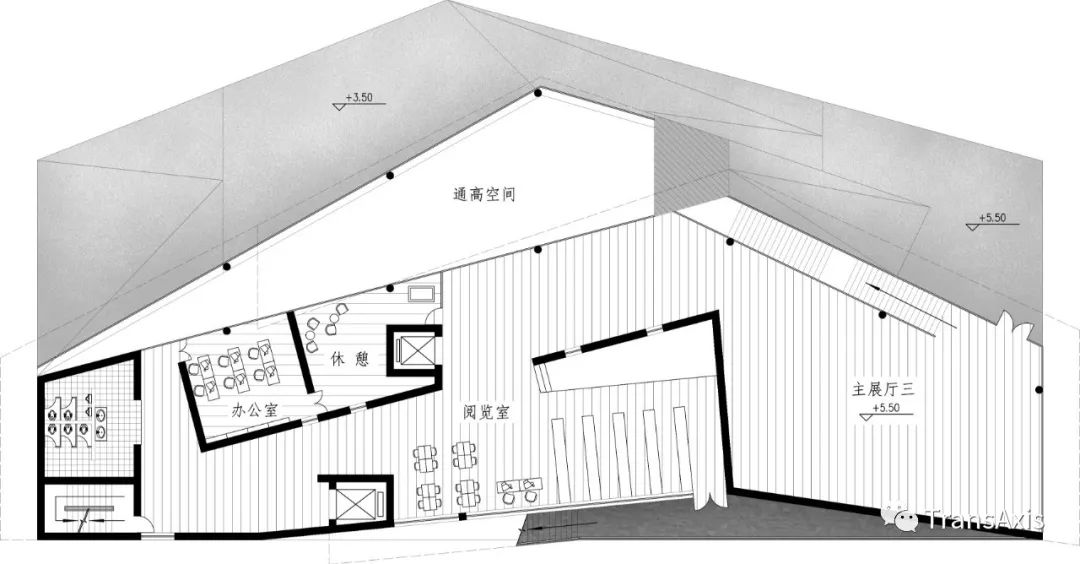

后来选取了连续折面屋顶覆盖这样一种形式,是想使博物馆本身更具整体性以完成城市大体量和里弄小体量这样一种尺度转换。后面悄咪咪伸出了一只小手笑摸保留建筑脑袋(误),屋顶滑下协调了一下博物馆与保留建筑的高度关系,并给原有广场一个可能比铁栅栏好一点点的围合。

方案深化

方案在深化阶段形体总的来说并没发生太大变化,下沉广场为了居民与参观人群不至于过于混乱又有部分抬起,与原有广场一起形成了有三个高度的院子。此外,在苦闷和自毙症发作的时候甚至一度舍弃过可爱的折面屋顶。以外的时间竟被毙了近十版平面和三四版立面,自抱自泣。

平面我个人说不上特别满意,是中规中矩没什么大的问题的策略。前方两小块解决门厅、讲堂、咖啡厅、书吧、工作室等一切公共交流所需的空间,以及作为观展流线的开端(二楼);辅助空间主要盘踞后方并上举观景平台;侧面较完整的体量为主要的展览空间。自我感觉是可能好用但趣味性不够。故藏起平面图只放几张菜菜的小渲染。

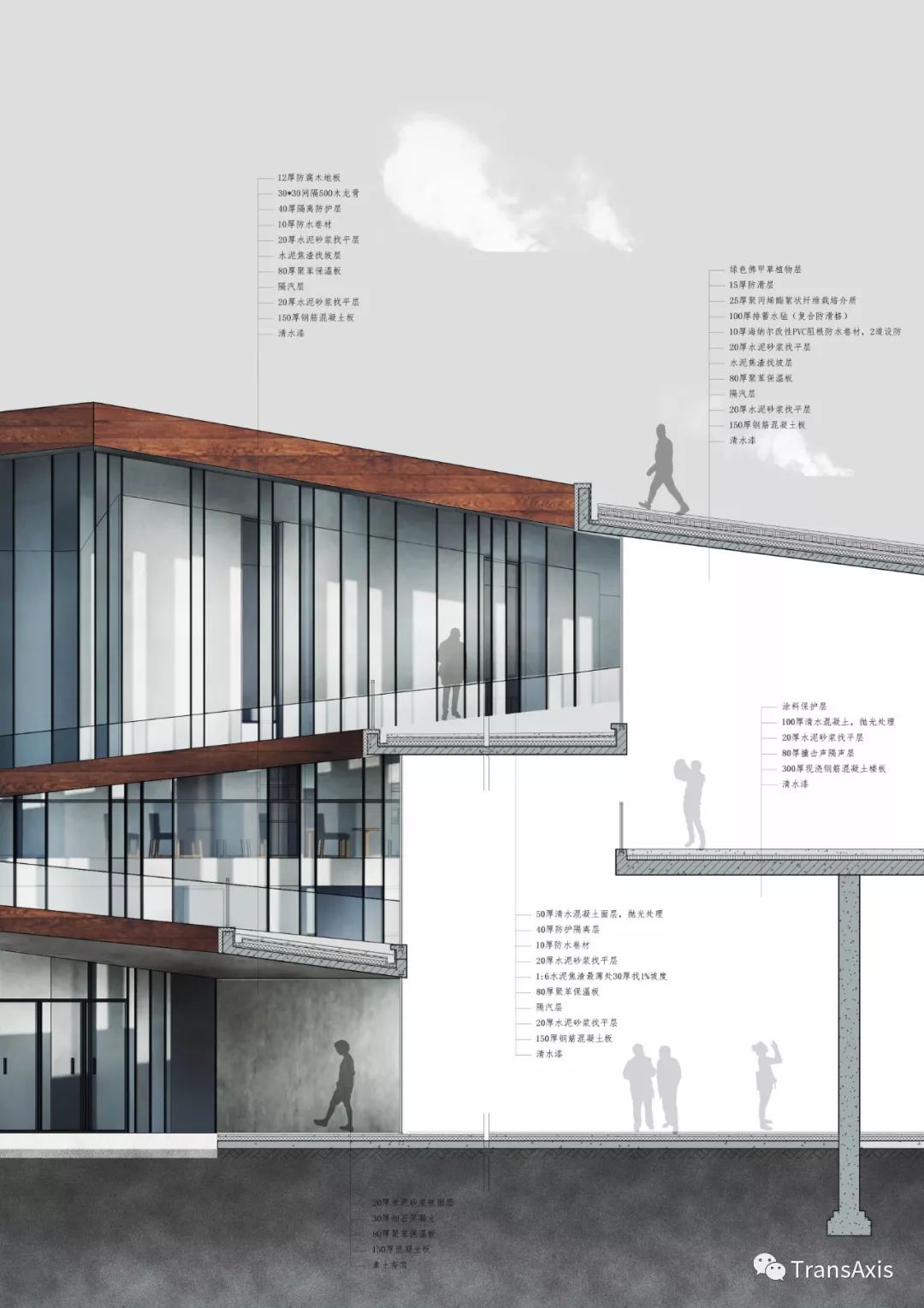

结构与立面:在老师毙我的立面可能也毙到绝望之时,抛出了一个问题——现代的混凝土为什么要做挑檐坡屋顶,难道不是完整包裹上去更符合材料特性吗——于是我竟然真的舍弃了原有折面挑檐屋顶,然后,丑到自毙。而后在老师的指点下选择了屋顶与下层空间分离的方式,于是也更愉快的形成了一个立面的整体逻辑。

屋顶采用木桁架,暴露木梁,整个架在下部空间上。立面非山墙面是使混凝土形成一列不同宽度的柱子的感觉,以撑起屋顶,中间嵌入木窗框的窗或者木饰面围护结构,以形成一种穿插的感觉。而院子则是因为是原有广场的延伸,是“切割”出的,则都选择木饰面并且不挑檐。屋顶也使用了类似形式的条形小天窗,并不太破坏屋顶整体性。于我而言,混凝土是现代的象征,而木材则更具历史感。

感想

自我感觉是截止本课题我完成度很高的一次作业了,方方面面都有考虑,而非仓促敷衍。

开始调研、考虑各种复杂环境的时候感觉十分棘手——想做的太多却无从下手,提取关键词这种事对我来说一直很难,也就导致方案经常很难说有明确的概念,显着有点散。之后逐渐取舍之后思路才有一点清晰。

评图的时候有老师启发思考:如何确定院子真的会有人用?摩西会堂有必要是纪念性氛围吗?——支吾,不免有些迷惘、怀疑。有时又想,慌什么我只是个学生,要是什么都懂还在这做什么。开放性问题本来就仁者见仁智者见智,唯独不能做的是为了避免解决问题而解决掉发现问题的念头。不求顿悟而求渐悟吧,希望自己能保持思考、保持从方方面面学习的状态,并且更果敢就更好啦。

与诸君共勉。

彩蛋之掀起你的头盖骨(逃)。

赵

迪

同济某不知名人士

好读书好瞎搞

常以咸鱼自居

实则是建筑学知识海洋里的淡水鱼

梦想是不仅要咸还要翻身

————————————

小编点评:保护老建筑旁边新建建筑向来是一个充满挑战与容易面对争议的项目,更别说处于城市繁华地段并位于一处面积较小的场地上面,无论对概念营造还是设计发挥,在短短的半学期都有极具压迫性和限制度。而这样的场地环境中做设计,既要懂得“谦逊礼貌” ,又要能够适时“秀肌肉”。不能一味地为了所谓的历史呼应而失去自我特色,也不能一味为了追求标新立异而与环境格格不入。

本次展出的三个项目并不是往期高年级设计思考刻画尤其深入的作品,其真正亮点在于这样的场地下,我们究竟可以抓住哪些别具一格较为纯粹的概念来完成建筑与场地的匹配和对话。比如第一件作品,作者抓住流线与体验关键词,不断加强流线如何在建筑上的体现并且将二者融为一体,建筑采取折板概念融合地景,真正实现了新老建筑的特征区别以及相互互动;第二个方案更为大胆,为了获得更好的视野建筑在高度上层层递退,同时不同连廊与老建筑贯穿,既实现了参观流线的空间交替,又给围合出的内部庭院增添了很多互动趣味;第三个概念手法更接近当今先锋建筑师的惯用技巧,连续的坡屋顶从视觉效果上”简化“掉其覆盖下方的空间,使其在场地中显得不那么”聒噪“,同时营造属于自己的内部精彩世界,包括作者所言屋顶伸出一个“小手”抚摸保护建筑脑袋这一极具童趣色彩的元素。

稳重带“皮”,是我们最大的宗旨!

文字 & 配图: 张文远,刘文君,赵迪 (同济大学)

编辑:HMM

————————————

感谢 TransAxis 授权分享微信ID:transaxis

欢迎关注他们的微信公众号

-End-

编辑 | 与鹿

校对 | XU

版权声明

内容由 TransAxis 授权建筑小学堂编辑发布

如有转载请联系原作者

投稿邮箱

media@archcollege.com