“万紫千红—古代花木题材文物展”是故宫博物院2019年的年度大展,囊括了故宫珍藏的宋、元、明、清历代花鸟画绝品。

尤其是对参加了“宣和雅集—宋画小品临摹课堂”的同学来说,我们2019年临摹的宋画小品中,有八幅的原作都在此次展览中展出。非常值得同学们到现场观摩一下原作的笔法神韵。

我们特意精选了十幅最具看点的绘画作品,将文字版的导览赏析分享给大家。

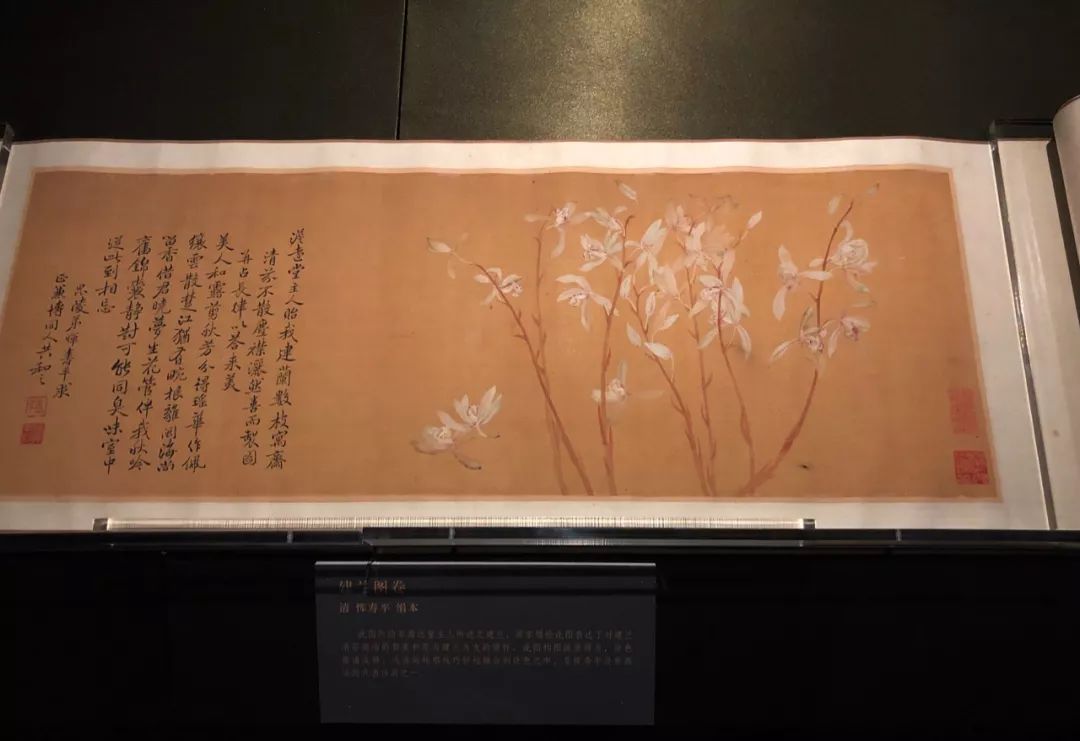

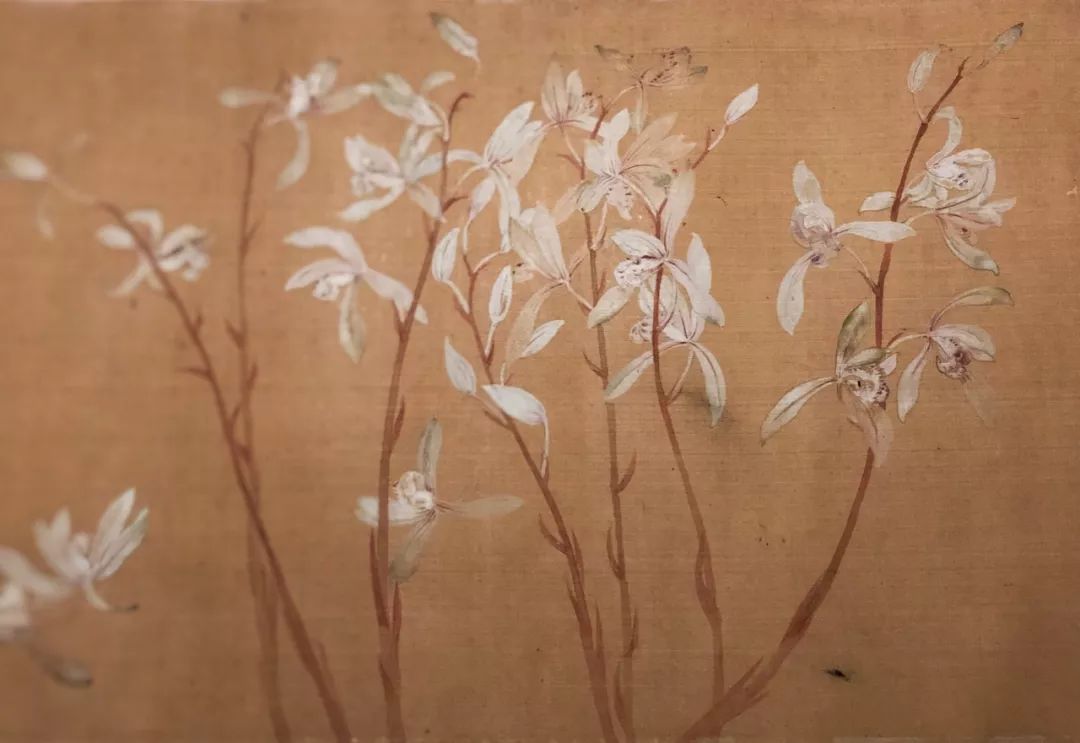

清-恽寿平 「建兰图卷」

恽寿平,清初著名书法家、画家。他在继承宋元花鸟画传统的基础上,又有自己的创新。他的画法工整,色调清新自然,风格自成一派,是没骨画法的一个非常重要的画家。后人评价他,对明末清初花鸟画,有起衰之功,被尊为写生正派。他的画风,在清初、清中期都非常的流行。

恽寿平,对于艺术的贡献不止于此。在宋代以后,画家和评论家都开始争论了一个问题:画家通过描绘自然景物,所传达和表现的应该是自然景物本身的美,还是通过表现物象之美,进而抒发画家自己的感情?恽寿平,属于后者,是主情论者。他主张绘画要用情感去征服观看者。同时认为人们去欣赏绘画,主要领略的就是艺术中所包含的作者的感情,如果没有体会到这一层意思,还不如直接去听蝉和蟋蟀的叫声有趣儿。

根据展览的顺序,我们之前欣赏了两幅恽寿平的作品,这一次再从一个全新的角度,亦是这一幅《建兰图》的独到之处:中国古典绘画对于光的思考和运用。

中国花鸟画讲究色彩、姿态、气韵。清代的画家恽寿平除了色、姿、韵,还提出了光的概念。

一些比较刻板的认知里,觉得只有西方绘画才有光的概念,才讲究光线,有明暗,有室外光与室内光的分别。其实这些中国画都有。恽寿平意识到了光在画面表现中的重要性,他提出花鸟画要讲究“色、光、态、韵”这四个方面。这也是中国画家第一次在绘画创作中,提出了光的表现,是非常难能可贵的。尤其是恽寿平对光的理解与追求,不仅仅停留在明暗色调的层面上,它对光的理解更富有中国传统的审美趣味。

在《建兰图》中,恽寿平用没骨的画法,白粉笔蘸汁绿色和赭石色,用洒脱自如的笔法,将兰花的色、态、韵展现的淋漓尽致。更可贵的是,恽寿平通过点染不同色彩以及用笔的不同,将兰花的微妙的光感变化表现得巧妙而生动,比西画中纯写实的光影,恽寿平更强调了花木的光辉在人内心世界所引发的美的感应。

这幅画的主题是友人赠送的一盆兰花。人们常说“怒气画竹,喜气写兰”。我们看恽寿平的这幅《建兰图》,能深刻体会到他题跋中写到“寓斋清芬不散,尘襟洒然”的喜悦之情。

南宋 - 林椿 「果熟来禽图页」

这幅画是一张二十七厘米见方的小册页。画面小东西自然就少,构图的难度也就越大。这幅画取四六出枝的布局:禽鸟在这幅小画儿上是主角,画家林椿巧妙抓住了鸟儿欲飞先向下蹲,然后用力蹬腿的那一刹那。力量与动感都集中在这一瞬间了。画面左下方垂着一组果实,画面上方另有一个果实斜挂在枝头上,使画面得到了均衡,从色彩上也能够相互呼应。画面中二十片叶子疏密相间,摘掉哪一片都会使画面失去均衡。画幅简单却生气盎然,静中寓动,把我们的想象带到了无限美好的秋景画境之中,有限的画面创造了无限的空间,这就是构图的魅力。

这幅画的绘画技巧非常娴熟,也给人以美的享受,画面上的线都随着所要表现物象的色形质的变化而变化,果实熟了叶子自然苍老,被虫蛀咬过,但枝头的小叶在秋日有限的生命中,还要显示新生的活力。叶片的姿态各异,每一片叶子设色的浓淡深浅都相得益彰,绝无雷同造作之处。每一片叶子都好像在向我们诉说着从春至秋所经历的风风雨雨。但又统一在秋的气息之中。画面有限,画意无限,正是说明工笔画以形写神,从自然中求得真意,达到形神兼备的效果。

我们可以通过这幅画来看一看一稿多本的现象。一个好的主题、题材、构思,是很难得的。当有了好的构思,很多画家也会通过自己的方式去描绘、阐述它。那就形成了一种构图、一个稿子有很多版本的现象。我们可以上网搜一下,有一幅《苹果山鸟图》,现藏于台北故宫,传是黄荃的作品。与这一幅《果熟来禽图》的构图高度相似。

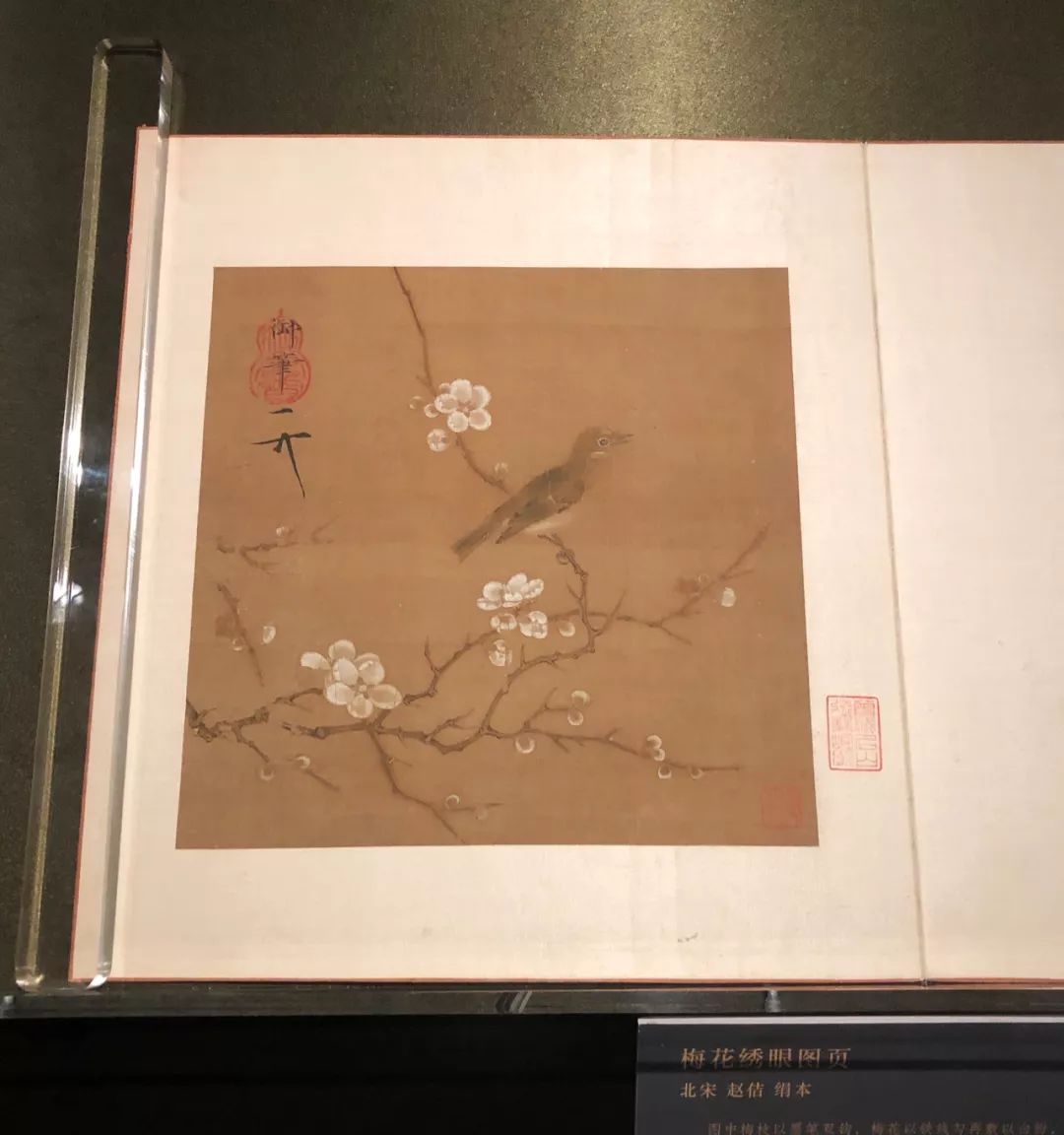

北宋 - 宋徽宗 「梅花绣眼图页」

宋代是中国花鸟画巅峰时期,而这巅峰是由宋徽宗赵佶推动成就的。他创立了宣和画院,重新评定了院士们的官阶,准许他们穿紫色朝服(北宋三品以上官员才许用紫色),佩戴金玉带。在觐见皇帝时,画院院士甚至排在所有文臣武将之前。宋徽宗亲自制定了画院院士的征选标准:天下画家以不模仿古人,物之情态形色具若自然,笔韵高简为上。考试则用“踏花归去马蹄香”,“乱山藏古寺”,“野水无人渡,孤舟尽日横”等名诗佳句为题来考察画家的学识、想象力和艺术造型能力。又如“乱山藏古寺”,第一名画了满幅荒山,其上露出一段经幡杆顶。其他人露塔尖或庙宇飞檐的,就没了藏意。

宋徽宗有“观月季四时朝暮”的典故。据说,他有一次让画院院士画屏风,觉得众人画的都不好,直到看到一幅新人画的月季花,给了丰厚的赏赐。众人都不明白为什么。徽宗答:月季鲜有能画者,盖四时朝暮,花蕊叶皆不同,此作春时日中者,无毫发差,故厚赏。

正是由于他的扶持,中国绘画在宋代达到了登峰造极的高度。

宋徽宗赵佶自己更是留下了很多传世的名作。他总结了唐、五代、北宋的花鸟画并加以发展,形成了自己独特的风格。他的花鸟画,使用勾勒或没骨的画法,着色或善用水墨的变幻。无论使用什么技法,都是纯从所画的主题出发。不墨守陈规,变化多端,时出新意。

宋徽宗赵佶传世作品众多且面貌多样,风格技法也不完全一致。形制上又有御画、御题画、供御画与代笔的说法。再加上后世伪作。真假难辨。1979年故宫博物院院刊发表过一篇《赵佶亲笔画与代笔画的考辨》,其中提到这幅《梅花绣眼图》:梅花枝干用笔工中带拙,鸟则精细,睛用漆点,在实物中此为仅见。自识“御笔、天下一人”笔法嫩弱,结构也不稳“,并认为”书画均较差,与其他所记的简拙、工丽各种花鸟画,都不一样,或许是早年19岁刚即位时亲作,亦未可知,姑附之以待再鉴。“2000年中国古代书画鉴定组认为:此画为南宋画院高手所做。

这幅《梅花绣眼图》梅花枝干穿插不自然且略显凌乱,布局虽然体现出疏密对比,但又显得上轻下重。线条的用笔也显得稚嫩、游疑,没能体现出枝干的立体感。桃花蛤粉敷染过厚。绣眼鸟头部没有结构变化,显得平面。眼部的刻画尤其不好,大而无神。嘴上方应该用细笔剔出的细须,也略有蜷曲,软弱无力。

邓椿《画继》中有对徽宗画翎毛“多以生漆点睛,隐然豆许,高出纸素,几欲活动,众史莫能也”的说法,据考证,并不是真用了生漆。而是用了一种名叫桐花烟的名贵墨条。同学们可参照徽宗传世的另一幅名画《腊梅山禽图》中禽鸟的眼睛,目光灼灼隐隐有青光闪动。应当是用了桐花烟点成。

当然,这也只是从绘画角度的一家之言。大家观画后也许会有新的发现和想法。

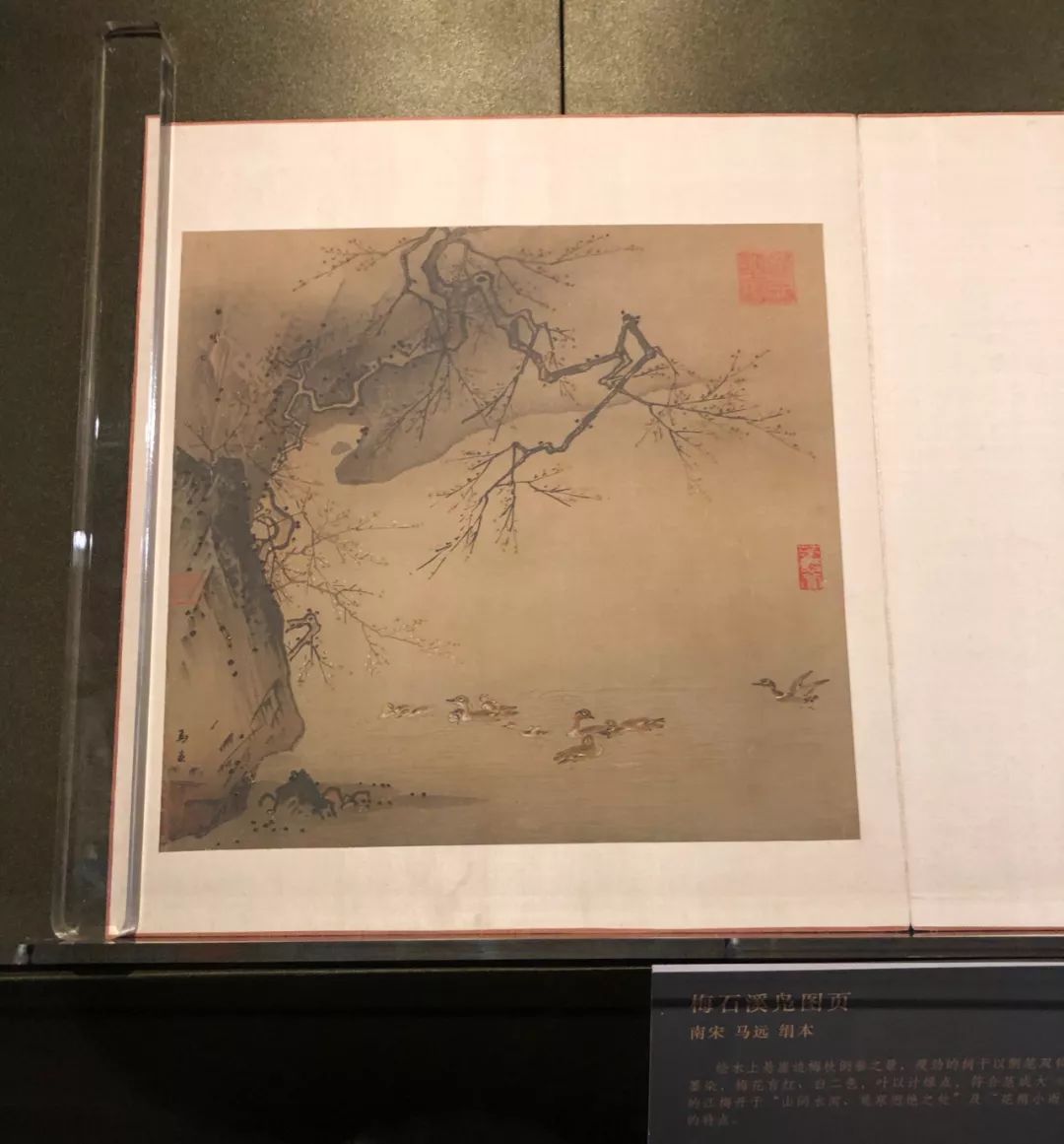

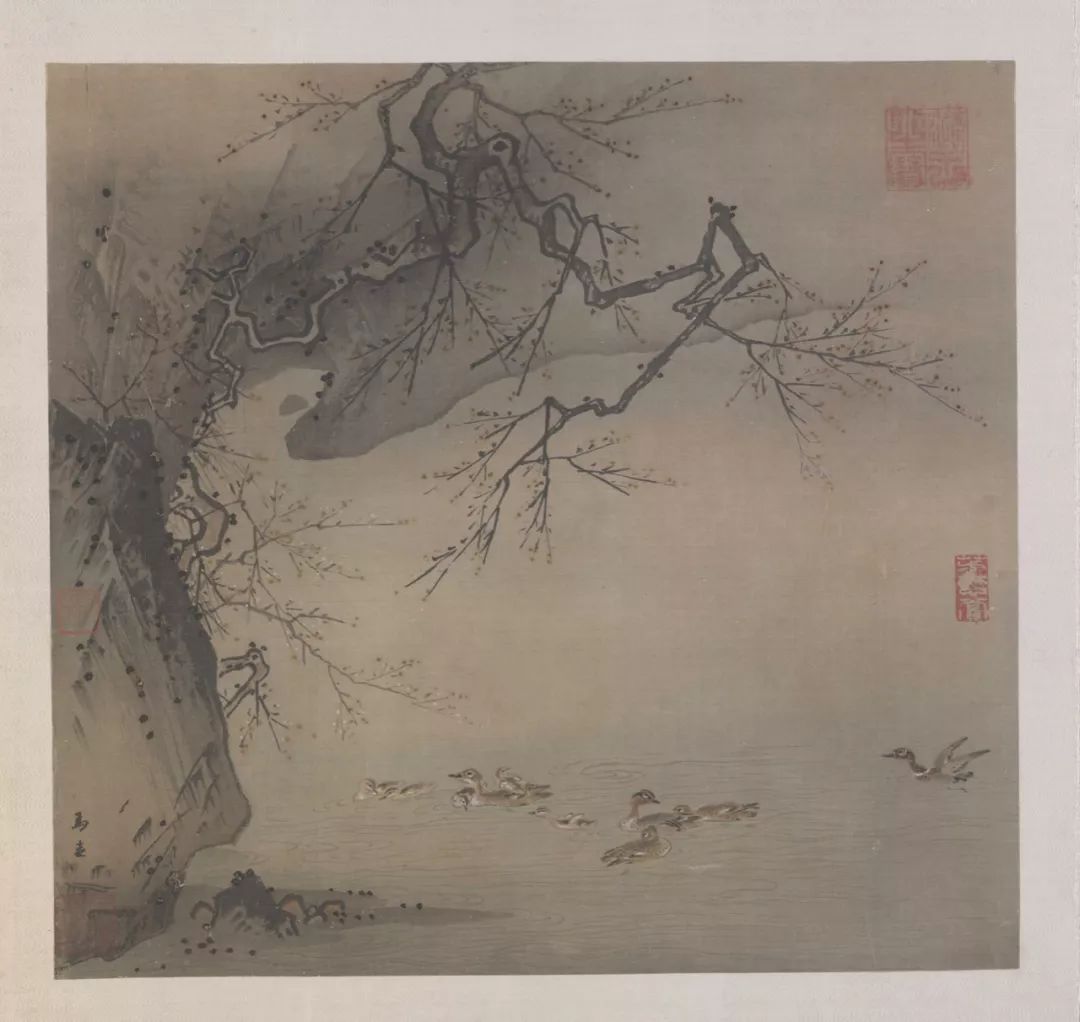

南宋 - 马远 「梅石溪凫图页」

这幅画应该算作山水画册页,因为其中有梅花的造型,也在这次展览中展出。南宋的山水画其实和花鸟画是一样的,由北宋时期的全景绘画,演变成独特的边角式构图。有说,靖康之变后,宋朝南渡,画家在画面中也透露出面对现实的苦痛情绪,边角式构图正是隐喻了失去了半壁江山的南宋。这种说法未尝没有道理,但是从山水画的演进来说,出现边角式构图也是顺应潮流的。

马远的山水画线条刚劲,构图简洁。对景物概括提炼,特写一角,留下大片的空白。这一种以小观大的艺术手法,使画面充满了诗意。获得了“马一角”的雅号。这一幅梅石溪凫图。画面采用对角线式构图。中画山崖侧立,腊梅倒垂。山不见山巅,树不见树顶。正是这种边角构图的代表作品。尤其值得一提的。是画面中的两株梅树,一上一下红白相映,错落而开。枝干刚劲虬曲,这种倒垂曲折的枝条,也称为拖枝画法,是马远画树的典型画法。画面下方的10只野鸭,既起到了平衡画面的作用,又成为全画的点睛之笔。“春江水暖鸭先知”的无限生趣跃然绢素,洋溢出春日活跃的生机,十分动人。马远的题款隐藏在画面右下方岩石下部的空白处,以近似于点苔的笔法写出。与画面浑然一体,更显示出构思的巧妙独到。

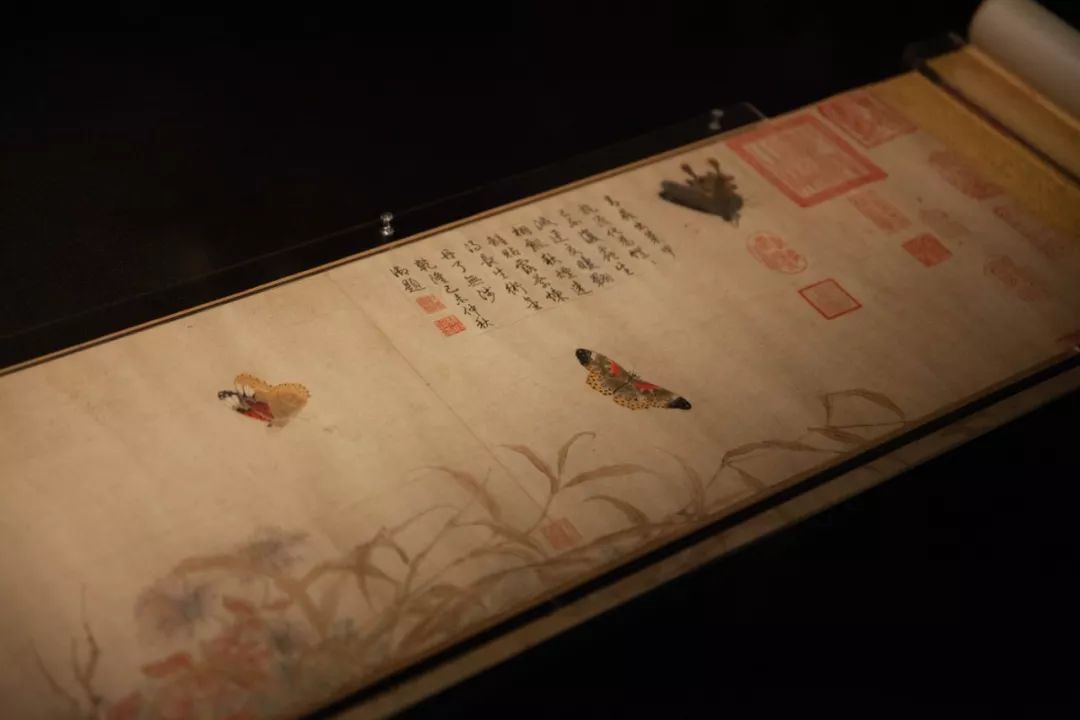

南宋 - 赵昌 「写生蛱蝶图卷」

唐朝末年中原一带战乱频繁,形成五代十国的局面。也就在那个时代,出了两位著名的画家。西蜀的黄荃,所描绘的多为宫中的珍禽异兽,奇花异草,画风工整细致,设色艳丽。这种富丽工巧的风格成为宋画院画风的典范,称为黄体,也称“黄家富贵”。与黄荃同时代在南唐有一位画家叫徐熙,他本是官宦人家的子弟,却以布衣为荣,做起了隐士。他所描绘的多是田间道边之物,以粗笔落墨杂色辅之,历史上称他为“徐熙野逸”。画史中“黄荃富贵,徐熙野逸”之说,是名言其志,画家耳目所习,得于心而用于手。

黄荃与徐熙,开创了富贵与野逸,两种不同的艺术风格。这两种风格,在两宋时期,成为宫廷院体画与文人倡导的文人画两种画风的分野。

像这次故宫“万紫千红”特展第一部分是“四时写生”,基本上是以黄荃传承下院体画风的作品。第二部分“清雅意趣”则是继承徐熙的画风。推崇墨笔淡设色以及纯水墨的花鸟画作品。

“清雅意趣”部分的第一幅画是北宋画家赵昌的作品《写生蛱蝶图》。赵昌,在摹写自然的景物时,能深入观察四时的景致特征。笔迹清丽,敷色鲜艳。他所谓的写生,并不局限于照搬自然一景,而是要写出自然万物的生动姿态,进而创造出设色淡雅,气韵生动的作品。这幅《写生蛱蝶图》上彩蝶飞舞,蚂蚱跳跃于草丛之中。整幅画给人阳光明媚的感觉,别具田园野趣。在表现方法上,虽然有黄筌画派的双勾设色,但线条有轻重顿挫的变化。这正是绘画风格的一种进步,花鸟设色淡雅,其中蝴蝶造型精确。可以说赵昌将院体画的精致典雅,与文人画的疏野恬淡,做出了完美的结合。

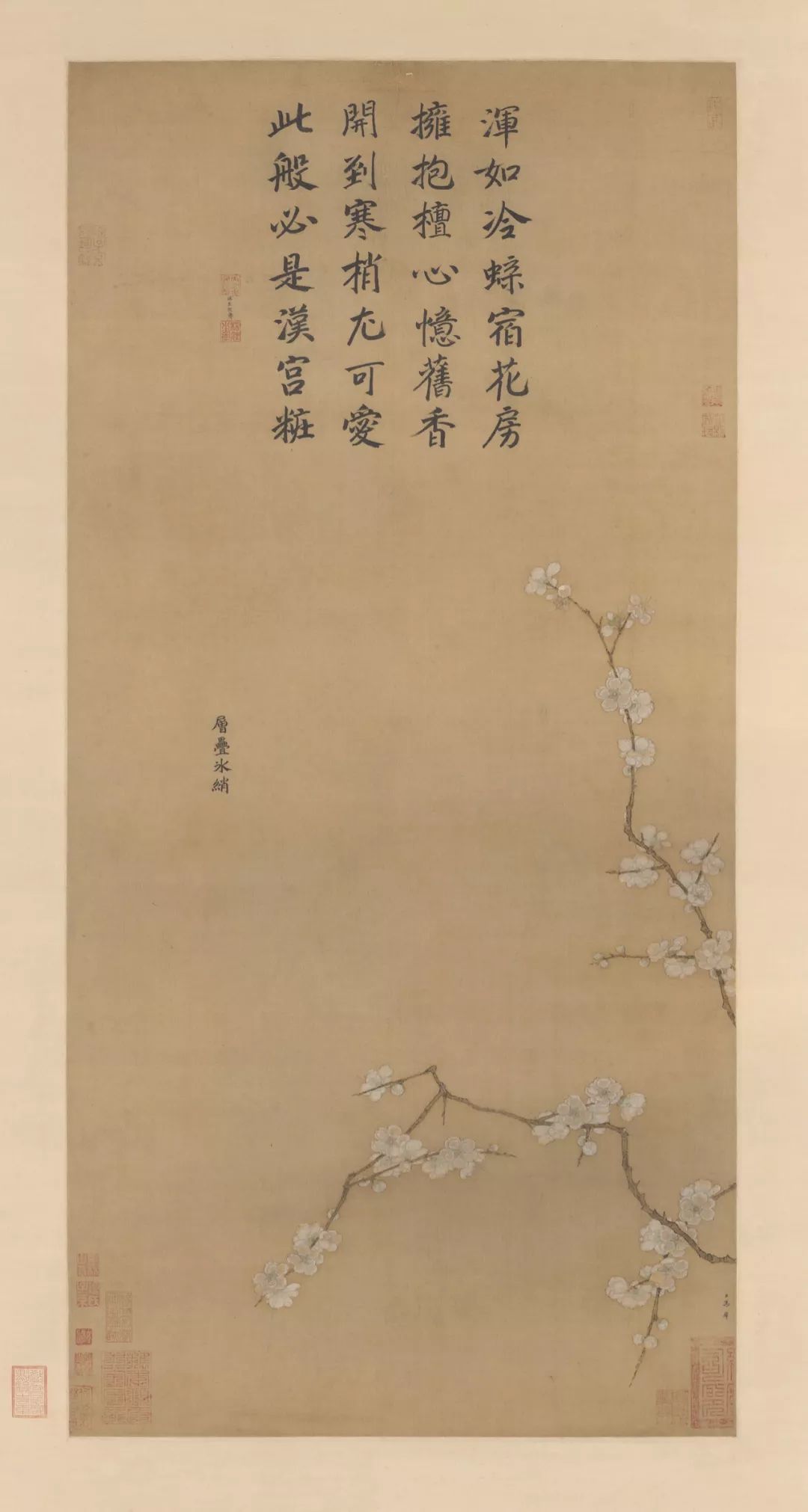

南宋 - 马麟 「层叠冰绡图轴」

《层叠冰绡图》我非常喜欢。画的是绿萼梅花。宋代有一本《范村梅谱》里面说:但凡是梅花,花萼都是是酱紫色的。只有特别的品种是绿萼。绿萼和白色的花瓣相映衬,显得特别的清丽雅致。《层叠冰绡图》也是突出了这个特点,并没有过多的描绘梅树苍劲的枝干。只是有两条新枝,从画面的右侧斜出,构图显得简略。但花朵又是复瓣重叠。这幅画中白花与绿萼,繁花与疏枝相映衬,更显出梅花清香娇丽。

画上方题诗句:浑如冷蝶宿花房,拥抱檀心忆旧香,开到寒梢尤可爱,此般必是汉宫妆。是赞叹梅花像汉宫中的美人儿一样,迷人可爱。

马氏家族在宋代专出艺术家,两宋时期,家族中有七个人入职皇家画院,其中以马远马麟父子最有名。那这幅画上的题诗正是南宋宁宗的杨皇后。可见马氏家族颇受皇室的器重。

马麟的父亲马远是承前启后的大艺术家。他的《踏歌图》、《水图》、《梅石溪凫图》、《西园雅集图》都是传世的名作。到马麟这一辈,在画史上评价:能世其家学,然不逮其父。意思说:马麟虽然能传承家族的绘画,但是远远不如他的父亲画的好。又有记载,说:马远,爱其子,多于画上题麟,盖欲其章也。大意是:马远特别爱他的这个儿子。很多时候,在自己的画上去题马麟的名字,是个欲盖弥彰的事儿。由此可以推断,马麟的画很多有可能就是马远的作品。——以上,当个小八卦听就可以。

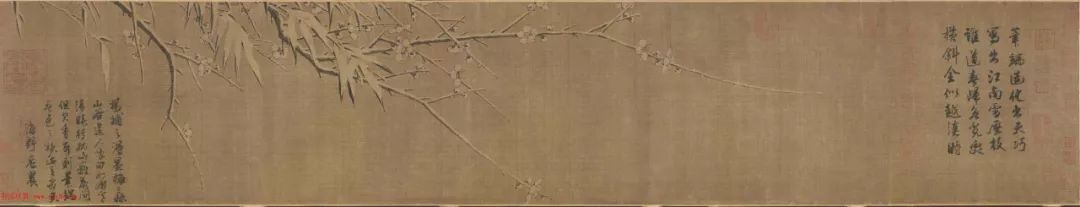

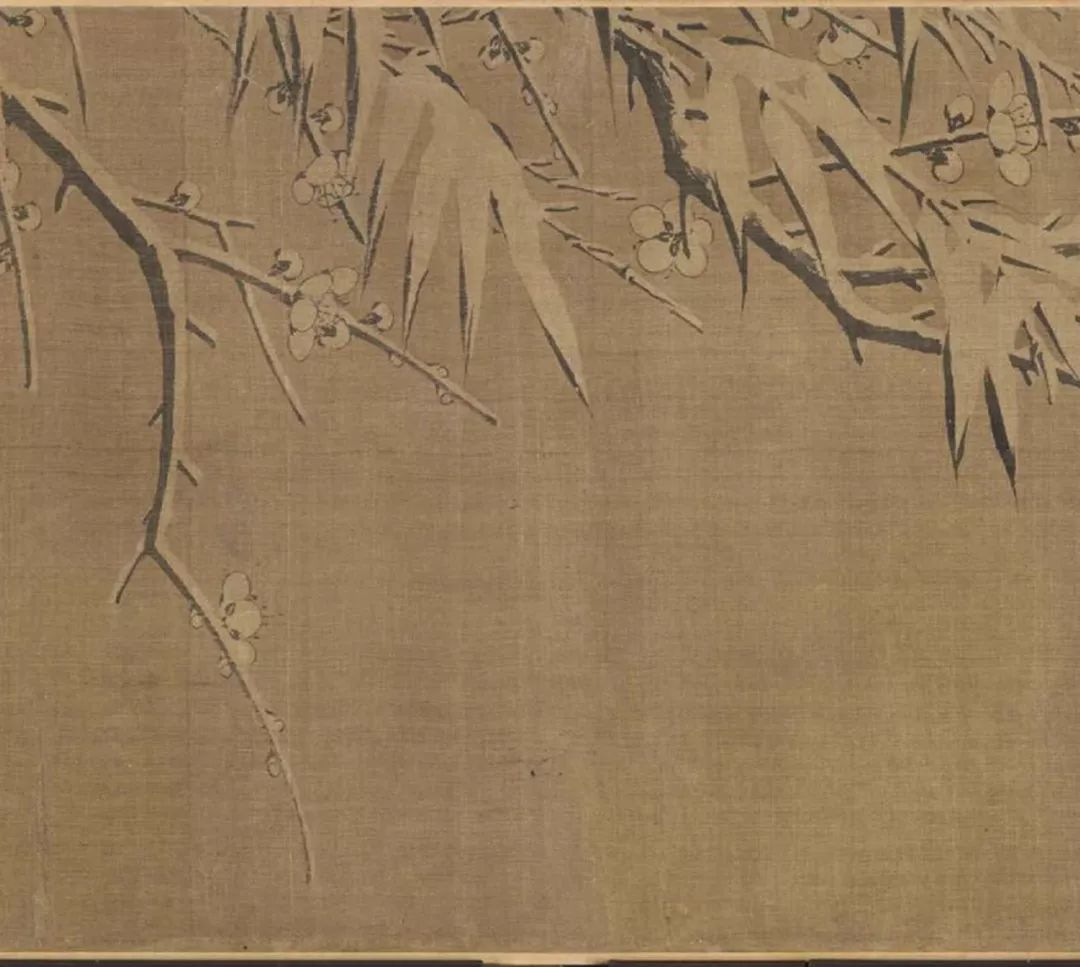

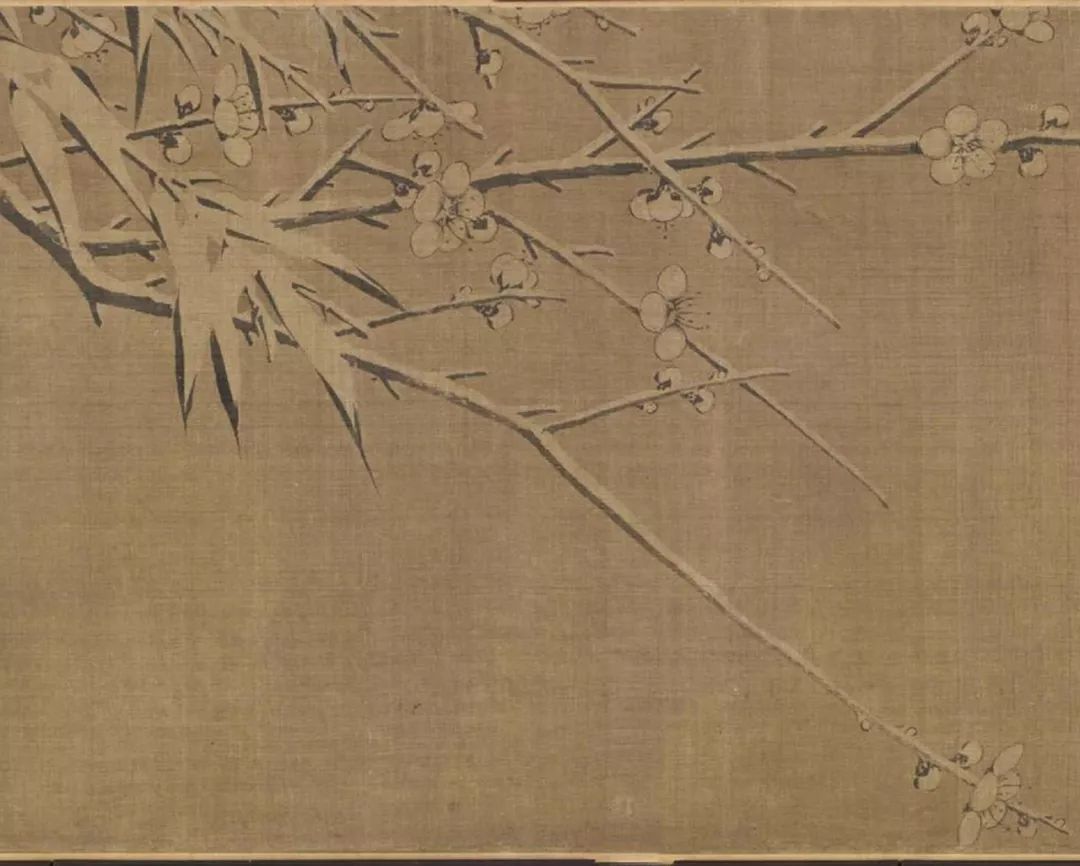

南宋 - 杨无咎 「雪梅图卷」

两宋时期梅花的意境,既有宫廷画梅的勾勒填彩,追求雅致的装饰趣味;也有文人画的水墨梅画,追求简洁萧索,古淡天然的气韵。

扬无咎就以画水墨梅花著称于世,但他的梅花在两宋时期并不为主流所接受。当时的南宋画院,大多继承宋徽宗赵佶的艺术思想,强调状物精微的绘画理念,重视用色华美造型雍容典雅,形神俱似的审美追求。画史曾有记载,有人将杨无咎画的梅花,送到了宫中。当时南宋皇帝高宗赵构,不喜欢杨无咎画的梅花,称为“村梅”。杨无咎听说后也自己在画上题字“奉敕村梅”,也就是奉皇帝的命令的乡下土梅花。 “村梅”相对应的就是“宫梅”。这次展览中展出的《层叠冰绡图》,可以说是皇家审美趣味主导下的宫梅典范,而杨无咎的这幅雪梅图,则是追求清寒淡逸的文人气息。扬无咎笔下的梅花与院体画的作品截然不同,用笔率意造型精炼不着颜色。展现出梅花野、疏、简的另一种美感。

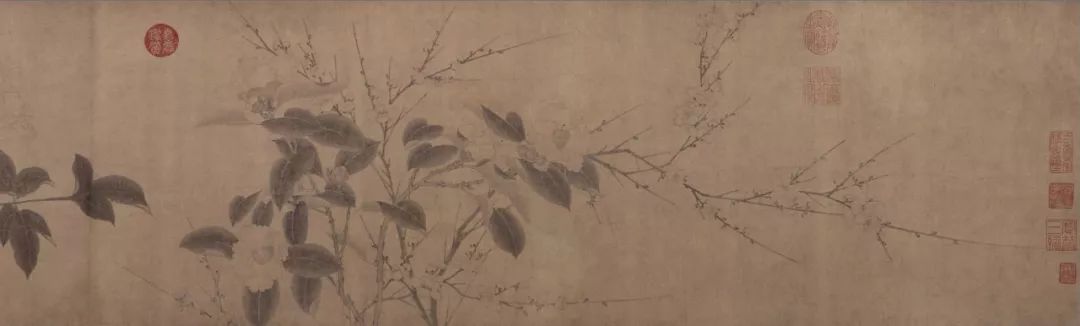

宋 - 佚名 「百花图卷」

这幅百花图卷是一幅纯粹的水墨工笔花鸟画。里面花卉采用了折枝的画法,摘取自然花卉中最具特征的局部入画,充分显示了折枝花卉的妙处。《百花图》中,每一段折枝花卉,独具形态。通过布局将折枝花安排的高低错落有致,节奏把握非常的舒服。《百花图》的水墨画法并不是我们常见的潇洒不羁的水墨写意粗笔。而是延续了北宋院体画风的工整细腻,具有“黄家富贵”的精细勾勒和层层晕染。水墨的表现形式也只是融入文人气息的洒脱。

书画鉴定大家徐邦达先生认为《百花图》出于南宋中晚期的院体画家之手,并认为这幅画的作品的梅花像杨无咎,鸟虫像黄荃、赵佶,但也有所变化。

从技法上看,《百花图》对于水墨花鸟画的笔法和墨法的运用非常成熟。画卷除了卷首的梅花画法略带写意笔法外,其他的均是用工笔画法,以墨代色。以高古线条勾勒,然后以墨色晕染,纯以墨色的浓淡形成层次分明的清新境界。

南宋随着文人思潮的逐渐渗入,主流花鸟画慢慢由富丽堂皇向清秀洒脱的风格转移。南宋建立之后,水墨山水画已经发展成了一种新的意境和格局,到梁楷、法常的禅意水墨画出现,将人物画和花鸟画的水墨技法向前作了推动。《百花图》中诗意的表达和文人画诗画同源的追求是息息相通的。这幅作品不妨称之为花鸟画由宋代院体画演变为元代文人花鸟画的一个过渡形式,或者称它是院体工笔花鸟画水墨形态的表达。

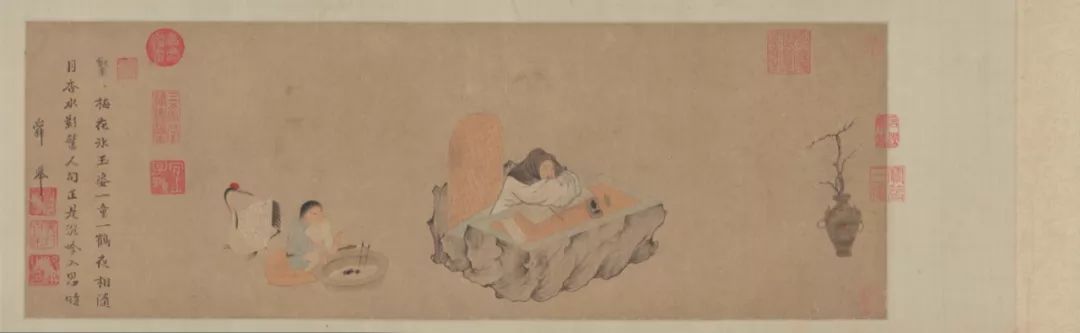

明 - 陈洪绶 「玉堂柱石图页」

陈洪绶绘画的线条,传承唐代人物画线条的圆厚之气,变化微妙,不疾不徐。这种线条富有情感,而且变化多样,能表达出浓厚的情感色彩。宋元时期很多文人墨戏的笔法,就与此相似。

陈洪绶的作品色彩并不繁杂,用色少而省。他常大胆的拉开不同色彩的对比,以设色轻重来表达画面的层次关系,营造出饶有趣味的画面效果。这与晋唐绘画中的古朴大气一脉相承。

陈洪绶作品的造型风格并不追求形似,而是强调神似。像《玉堂柱石图》造型里面有很多几何化图形的倾向,他运用这些有规律的图案,让整个自然的造型有了装饰性的趣味。

说到陈洪绶,我更欣赏是他的艺术理论。陈洪绶师法唐、宋、元,但也清晰的认识唐、宋、元绘画的优劣。唐人绘画不追求手法,也不追求工整和复杂性,而是用简洁的笔墨形象表达出他们所追求的风韵,到了宋,绘画样貌纷杂,以骨力取胜,繁复或凝重,层层深厚。宋人对理学的表达也是准确的,无论山川花卉、草木禽鸟,一定要符合自然的运转之理。及至元,又在宋人崇尚理学的基础上去追求一种格调,更喜欢追求笔墨中的无穷变化与趣味。

都知道宋画高级、元人的墨戏格调高雅,但无论是追求宋画还是元画,都要了解本源。从绘画面貌上,唐画和宋画有很大不同,但审美追求是共通的,如果只是去追求宋人精工细作的技法,而不领悟唐宋绘画之间的传承与内在衍变的联系,忽略唐人绘画中的潇洒大度,很容易把宋画画的匠气。元代文人画开始兴起,绘画追求笔墨的趣味,但这个时期的文人画并没有脱离宋人的理法关系,在关乎礼法的地方处理得同样严谨,如果不清楚元和宋之间的传承关系,就会忽略应该严谨准确的地方,画风易变得粗野。

这就是陈洪绶的艺术理论“以唐之韵,宋之礼,行元之格。”学习宋画,必须了解唐代绘画的气韵,学习元代绘画必须有宋画的法度作为基础。陈的艺术理论,时至今日,仍然是我学习绘画的指南。在学习中国传统绘画的时候,一定要学好唐的韵致,宋的理法,元的逸格,互为基础,才能在绘画中有所成就。

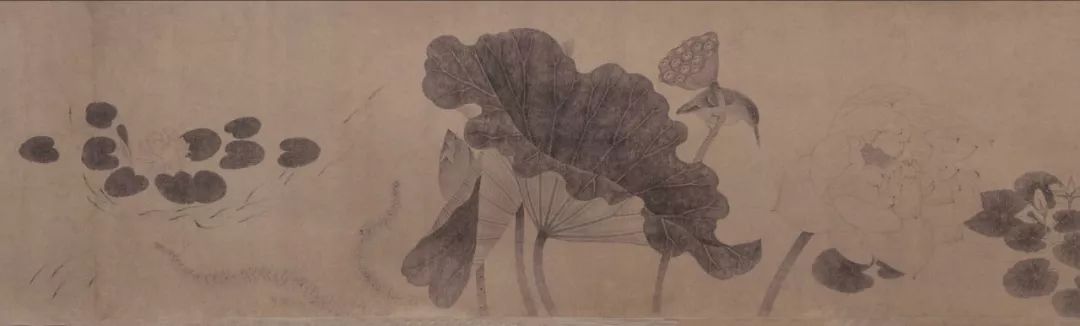

元 - 钱选 「西湖吟趣图卷」

隐逸是中国历史源远流长的一种社会现象,历史上有很多主动或是被动选择了隐逸生活的人,也就是隐士。从上古时代的许由、巢父;到商周的姜尚、伯夷、叔齐;秦汉的商山四皓,张子房;汉的诸葛亮,陶渊明。直到明清,远离公众隐逸山林的隐士时常出现。

隐士也有不同,有大隐隐于市,小隐隐于野的分别。

钱选所处的元代,把各族人分为四等,地位最高的是蒙古人;第二等是色目人;第三等是汉人,包括原来金朝统治时候的汉族和契丹女真祖;地位最低下的是南人,是原来南宋统治区的南部的汉人和其他的各族人。钱选的地位是最低下的南人。虽然后期忽必烈派人到江南,拉拢南方文人的精英,以此来稳定南方士人阶层的情绪,但钱选却不接受元政府的招安,非常明确的说:“励志耻作黄金奴”。但钱选对元也并没有表达出强烈的憎恨之意。还和做了元官员的赵孟頫保持了深厚的友谊。可以说钱选在隐逸之路上选择隐于市,选择了心灵的隐逸。

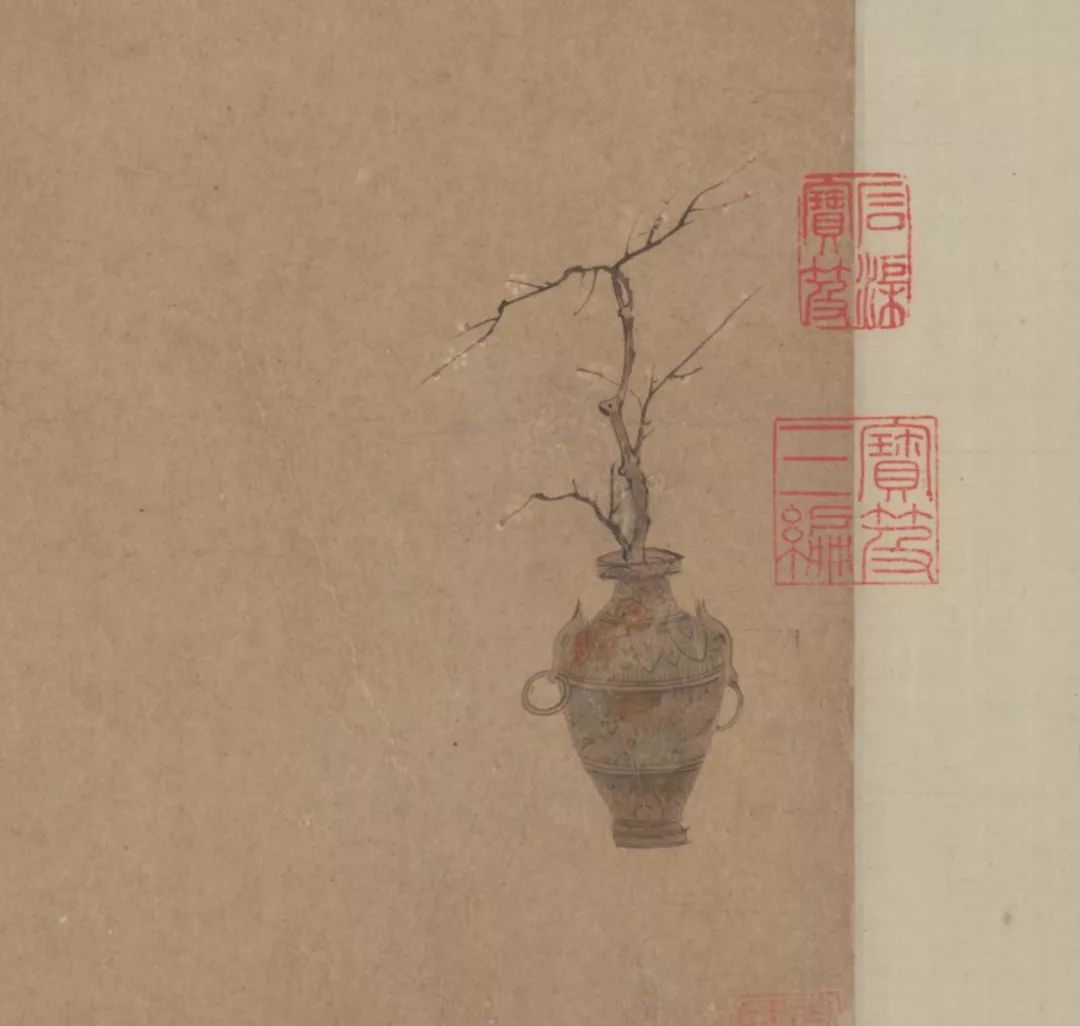

这幅《西湖吟趣图》正是描绘了钱选对于隐逸生活的向往和追寻。画中是北宋隐士林逋咏梅的故事。林逋是北宋诗人,他终身不入仕途不娶妻,隐居山林,以梅花为妻仙鹤为子。去世后宋仁宗赐给他一个谥号:和靖先生。钱选的《西湖吟趣图》画画上面的和靖先生,伏在书案上,神情专注,身后书童正在烤火,一只白鹤栖于书童的身后。人和鹤的目光,都集中在卷首的一瓶梅花上。用线均匀严谨,着色明净清丽,远追唐人的风范。

画中展示的和靖先生的生活虽然略显清贫,但是趣味盎然,并不孤苦。也正是钱选自身精神的写照。钱选曾经说过“隐于绘事以终其身”。他的一生也正是沉浸在绘画当中,用心专注,从而进入了一种无拘无束,自由自在的心灵隐逸境界。

熹旋艺术

宋画小品工笔画临摹在线课堂

从零基础开始

临习十二幅宋画小品

在线视频课程,永久回看

名师点评指导,提升技法

互动直播讲座,答疑解惑

学员交流群组,共同成长